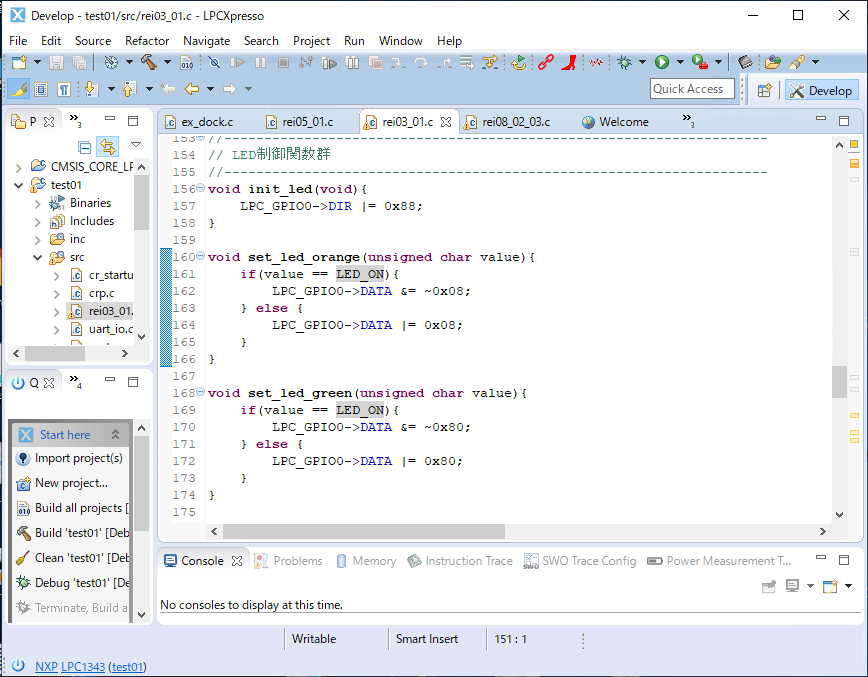

LEDやIC等で電子回路を組み立て、回路実験を行います。

マイコンやマイコンと回路の接続方法も合わせて学びハードウェア(HW)に対する知識を深めます。

- 電気理論

- インターフェース回路

- マイコン基礎

- はんだ付け実習

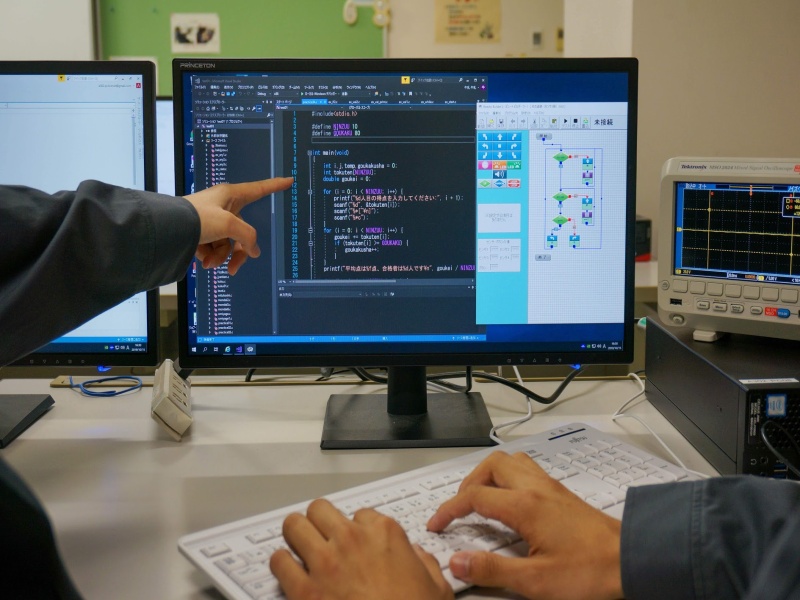

家電やガジェット、バイクや自動車など、どの製品にもマイコンと呼ばれるIC が組み込まれ、そのマイコン上でプログラムが動作し、便利な機能を私たちに提供しています。当科ではこのマイコンを教材として、コンピュータの仕組みを理解し、プログラミング技術を習得します。

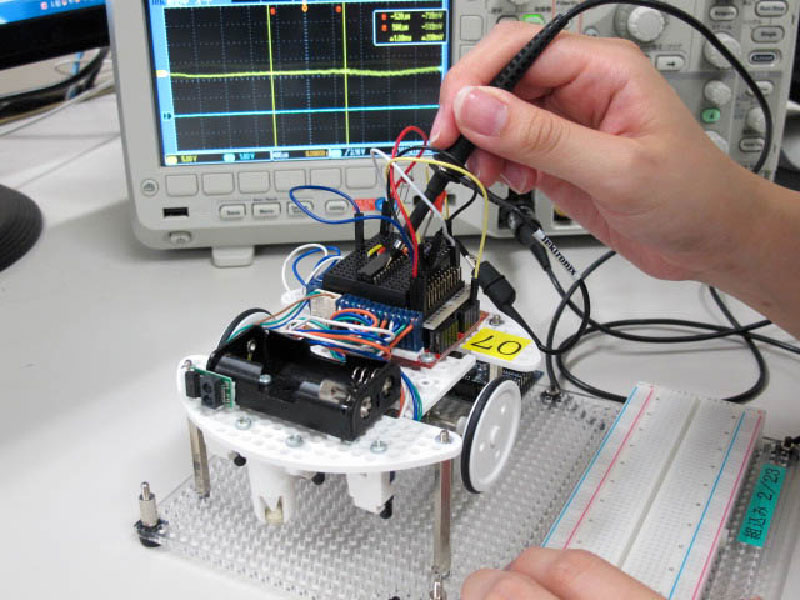

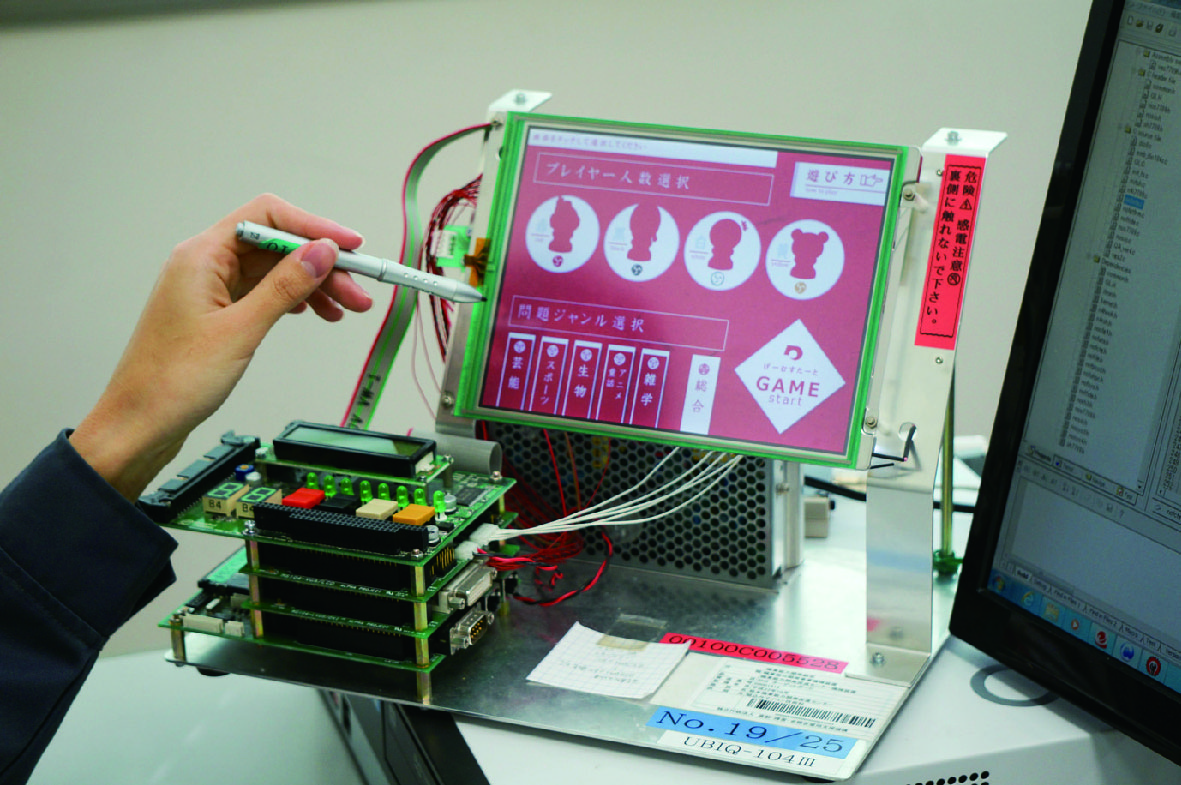

PC で作成したC 言語プログラムをマイコンで動作させ、ロボットの自動運転やタッチパネル液晶制御などの実習を行います。またLinux やWeb アプリといったシステム開発に必要な技術も習得します。

訓練課題例

658時間

LEDやIC等で電子回路を組み立て、回路実験を行います。

マイコンやマイコンと回路の接続方法も合わせて学びハードウェア(HW)に対する知識を深めます。

ソフトウェア開発で幅広く用いられている「C言語」を使用し、コンピュータープログラミング技術について習得します。

家電や車など多くの製品に内蔵されているマイコンを活用して、コンピュータの仕組みやマイコンを制御する技術を習得します。

マイコンにタッチパネルやOSを組み合わせてより高度なシステムを開発するための技術を習得します。

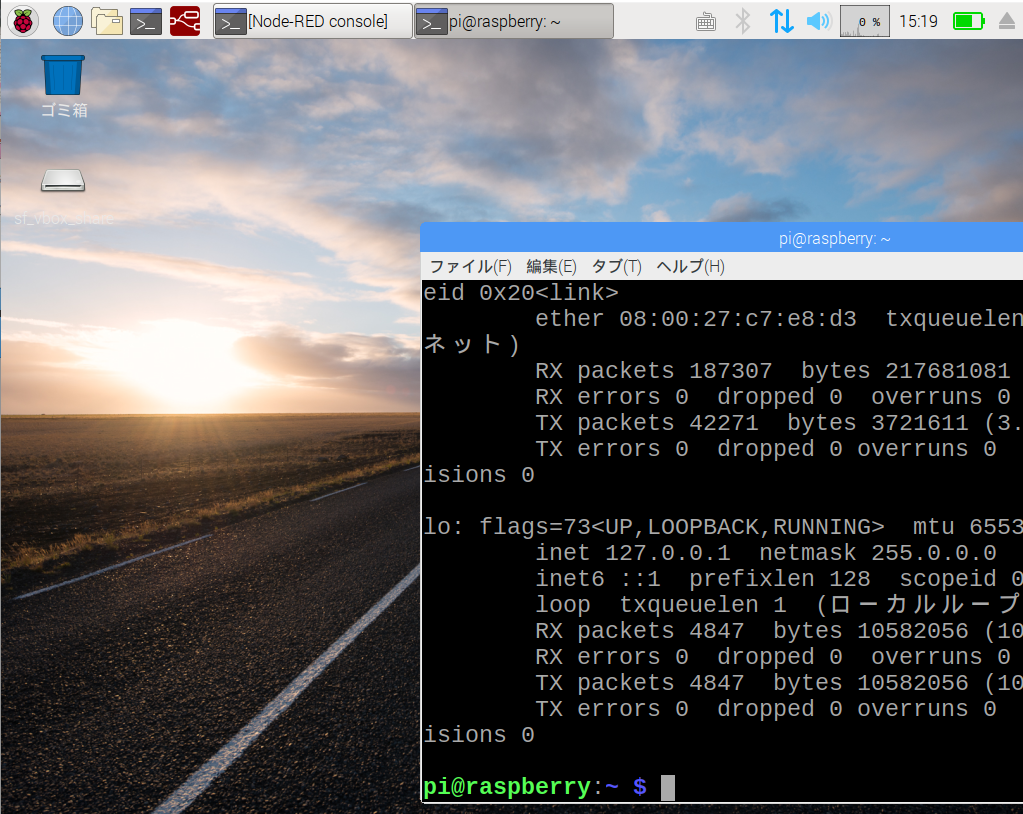

Linuxの基本操作およびネットワークの基礎を学びます。HTML,PHP,およびデータベースが連携したWebプログラミング技術を習得します

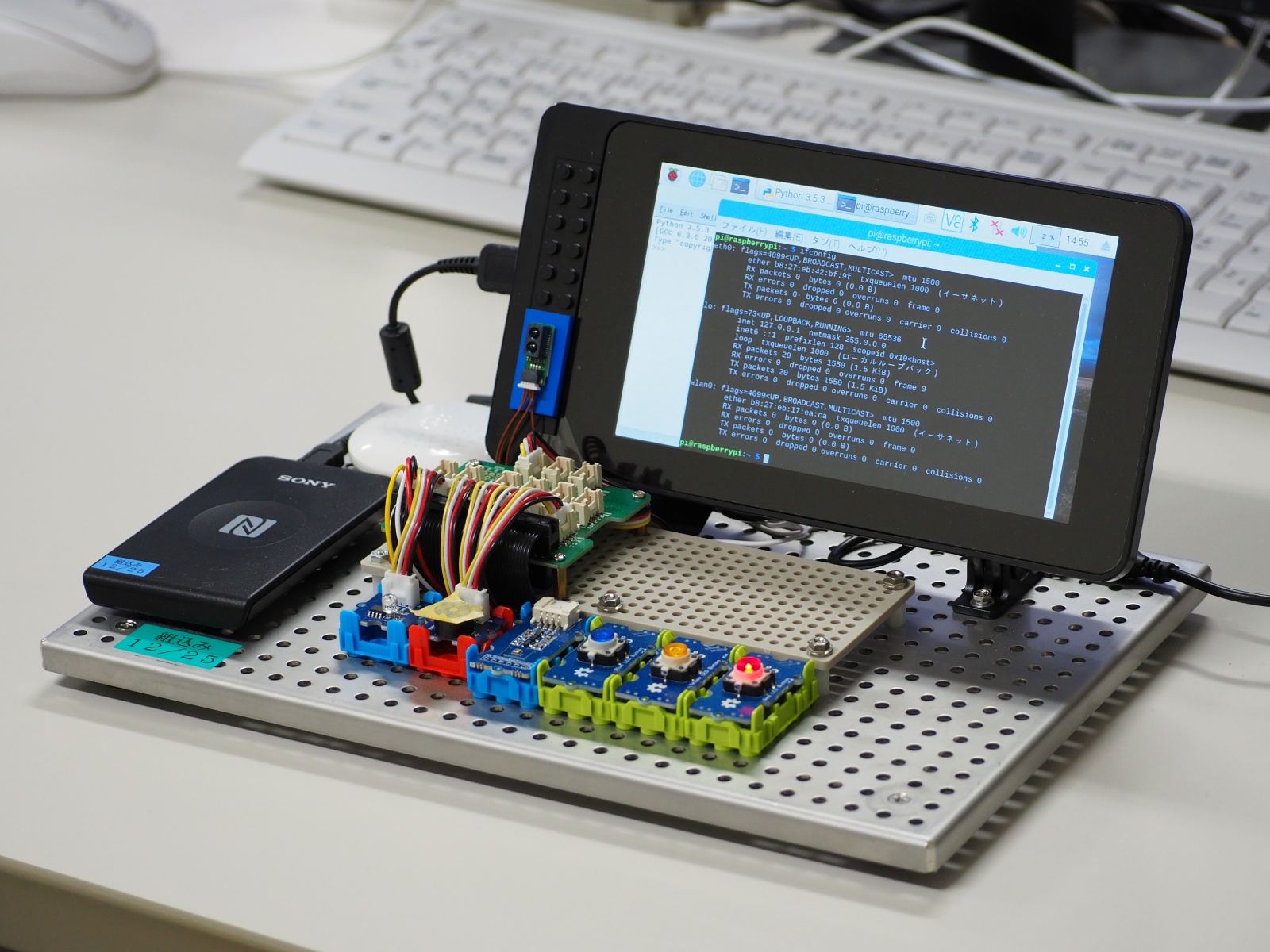

RaspberryPiにLinuxをインストールし、センサやアクチュエータなどのHW制御を習得します。

加えてHWとWebアプリを連携させたIoTシステムの作成も行います。

企業側からは、主に二つの能力を求められます。

一つ目がコミュニケーション力、二つ目がプログラミングなどの技術力です。 まず、第一に求められるのは、システム開発は複数人数で協力して行うので、 報連相などのコミュニケーション力です。仕事を進める上での基本姿勢として必ず求められます。

二つ目の技術力は、年齢や経験により求められるレベルは異なります。 例えば、実務経験が無い場合は、①プログラムがどのような仕組で動いているのかなど基本的なことを理解しているか、②プログラミング言語を習得する中で、自己学習方法を身につけていることが求められます。 実務経験がある場合は、年齢が上がるにつれて、 開発の管理を求められたり、実務経験を発揮できる場であれば、どこでも前向きに取り組む姿勢などが求められます。

特に必要ありません。

プログラムを入力しますので、文字入力が苦にならない方。

無料です。

ただし、教科書代(約8,000円(作業着代含む))については、実費負担となります。

(前職) (修了後の職種)

23歳 男性 飲食業 調理・接客 → ネットワークエンジニア

28歳 女性 サービス業 ホールスタッフ → HP企画・製作・運営

30歳 男性 アルバイト(接客) → プログラマ

30歳 男性 運輸業 運送・倉庫業 → SE・プログラマ

38歳 男性 土木設計・測量 → プログラマ

組込みソフトウェア・プログラマ

私たちの生活を支える多くの家電製品・電子機器にはマイコン(マイクロ・コンピュータ)が内蔵されています。

マイコンは、炊飯器やエアコンのように自動運転するものから、スマートフォンやカーナビ、ゲーム機などのように 高度な通信制御をする機器まで、幅広く利用されています。 熊本県では特に、半導体製造装置や通信機器・測定機器の開発現場などでも用いられています。

これらの通信制御機器の開発には、ハードウェア(電子回路)技術と、ソフトウェア(プログラム開発)技術が必要となります。

「組込みソフトウェア・プログラマ」は、機器の電子回路を理解し、組み込まれたマイコンで動作する制御プログラムを作成する 仕事になります。

令和3年度 92.1%

令和4年度 94.3%

令和5年度 78.8%

18万円~

(ただし、賃金は各個人の職務経験や資格などで変化するものです。)

特にありません。

最も普及しているプログラミング言語であるC言語の能力を測定する検定試験です。 C言語を学び始めた人を対象とした「3級」ないし、より高度な「2級」のどちらかを施設内で受験することができます。(上記試験、訓練期間中に申込み、訓練3ヶ月目に受験。)

ICT技術を利用・活用するすべての社会人および、これから社会人が備えておくべき、IT関連の基礎知識を測定する試験です。IT分野の幅広い知識の習得が可能であり、その知識は訓練の受講時や企業への入社後の下支えとなります。施設内での受験はできませんが、熊本市内のテストセンターなどでの受験が可能です。

就職後は、当センターで実施している短期間の在職者訓練コース(有料)を受講したり、就職先の実務経験を活かして、各種資格や技能検定に挑戦するなど、さらにスキルを向上させることができます。 当センターでは、就職後においても新たな職業能力の習得やこれまでの職業能力の更なる 向上に係る相談・支援を行っています。お気軽にご相談下さい。