上水の給水方法の理解と受水槽等の点検や水質測定方法など、給排水設備保全に関する知識と技能を習得します。

ビル管理技術科

訓練目標

建物には、電気設備、給排水衛生設備、空調設備、防災設備、ボイラー設備など様々な設備が有り、これらの設備を日常点検・メンテナンス等を行いながら維持管理していくことのできる技術者の育成を目指します。

訓練実施状況

訓練の概要(訓練により習得できる技能)

訓練では、電気設備・給排水衛生設備・空調設備の施工及び管理、防災設備、パソコンによるCAD作業等、建築設備に必要な技能と関連知識を身に付けることができます。

(ビル管理関係の訓練を受講する前に1ヶ月間の必要な基礎的能力等を橋渡し訓練を受講するコースもございます。)

訓練全体(6ヶ月間)の目標人材像(訓練目標)

- ビル等の電気設備の保守管理ができる。

- ビル等の管工事(給排水・空調)の保守管理ができる。

1ヶ月ごとの訓練目標

1.「給排水衛生設備管理」

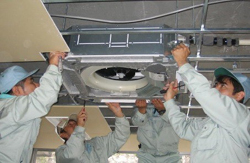

2.「空調設備保全管理及び省エネルギー対策」

ビル内の冷暖房や換気を行い、室内空気環境を快適な状態に維持するための知識・技能を習得します。

3.「電気配線工事」

ほとんどの建物には電気が使われていますので、ビル管理において電気の知識や技術は必須となります。ここでは電気工事を行う上で必要な、電気の基礎的な知識や技術を習得します。

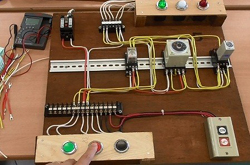

4.「電気設備保全管理」

空調ファンや給水ポンプのモーターを駆動させるシーケンス制御について、原理や基本回路について習得します。

5.「防災設備管理/ボイラーの取扱い作業」

火災発生時に火災の発見、避難警報などを行う防災設備の中で、警報設備の構造・原理を学び、日常での点検・警報時の対応ができる知識と技能を習得します。温水や水蒸気をつくるボイラーの構造及び燃焼の仕組みの理解と運転・保全に関する知識を習得します。

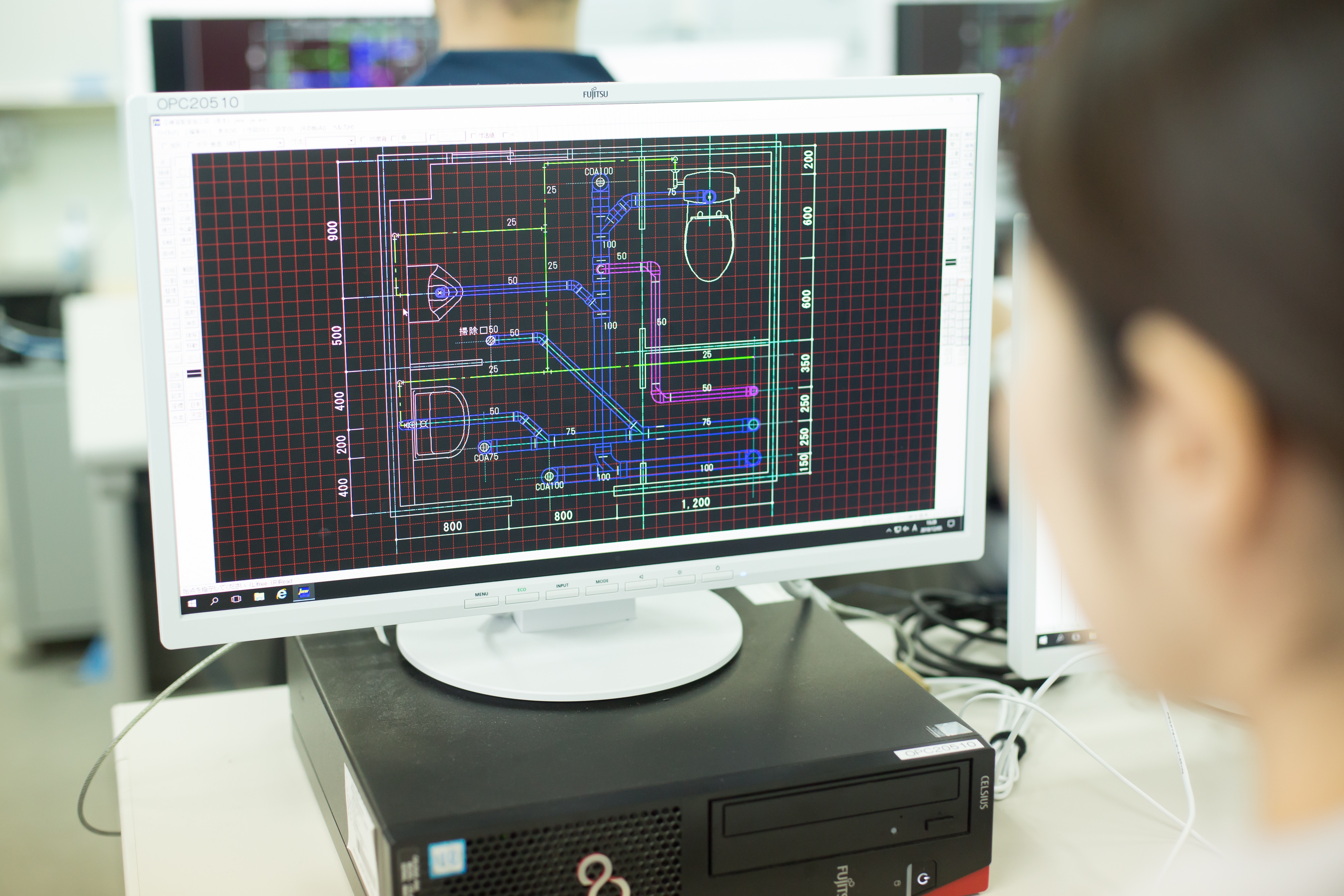

6.「情報活用/設備CAD」

報告書等の作成に必要なパソコンの知識や文書作成、表計算に関する技能を習得します。パソコンを使用して図面を作成するCADの基本操作から学び、作図を通しながら図面の読み方も習得します。

総訓練時間

- 667時間(6ヶ月コース)

- 748時間(導入訓練付き7ヶ月コース)

受講要件

過去の設備業経験

- 特に不要

事前に習得していることが望ましいスキル

- 特に不要

設備業種へ就職したいという意欲のある方であれば良い

就職率

84.9%(令和5年度実績)

訓練で習得した職業能力の就職先での活用状況

訓練を修了すると電気設備、空調設備、給排水衛生設備および防災設備の保守管理が出来るようになります。この基本技能を活用して、各種資格も任意で取得し、就職先企業で活躍できます。

任意に取得できる資格

訓練期間中に皆さんが習得した技能を活かして任意に受験して取得できる資格の一例です。

(但し、合格を保証するものではありません。また、詳細は、各実施機関へお問い合わせください。)

第二種電気工事士(財団法人 電気技術者試験センター)

電気工事士は従事できる電気工作物の範囲によって、第一種と第二種に分かれています。第二種電気工事士は、暮らしに直結した家庭や商店の屋内外配線の電気工事を行うエキスパートであり、一般の住宅や商店で利用する小型の電動機や電気器具、照明等のための低電圧で比較的受電電力の小さい電気施設の電気工事に従事できます。

消防設備士 乙種4類(一般財団法人 消防試験研究センター)

自動火災報知設備は、建物の利用者や管理者等に火災の発生を知らせる重要な役割を担っています。

平成18年6月より消防法が新たに改定され、新築の建物、また、既存の建物にも自動火災報知設備の設置義務が課せられました。乙種と甲種に分かれており、乙種は点検・整備、甲種は工事・点検・整備の業務に従事することができます。

2級ボイラー技士(公益財団法人 安全衛生技術試験協会)

特級、1級、2級の3種類があります。ボイラーは、重油や都市ガス等を燃焼室で燃やしてボイラー内に高圧蒸気を発生させるので、爆発や破裂の恐れがあります。そのため、ボイラー技士がボイラーの操作、安全運転のための管理、点検、定期検査を実施します。働く場所として、オフィスビルや学校、病院、工場、事業所等などで勤務します。

第3種冷凍機械取扱責任者(高圧ガス保安協会 試験センター)

高圧ガス製造保安責任者の9種類に分かれている高圧ガス保安法に基づく国家資格のひとつで、都道府県知事名で交付されます。冷凍能力20t(アンモニア等)、50t(フルオロカーボン)以上の冷凍設備を持つ事業所では、高圧ガス製造保安責任者の第1種、第2種、第3種冷凍機械責任者免状の交付を受けている者のうちから冷凍保安責任者を選任しなければなりません。

危険物取扱者(乙種4類)((財)消防試験研究センター各都道府県支部)

「危険物」とは、消防法によって定められた、火災等の災害の発生の予防上危険と考えられる引火性または発火性の物品を指し、危険物取扱者は、それらの危険物を一定量貯蔵したり製造したりする事業所で、監督や取扱い作業に従事します。資格は、甲種・乙種・丙種の3種類に分かれています。甲種は、全ての危険物について取扱いと取扱作業の保安監督ができます。また、乙種は、第1類から第6類まで、丙種は第4類危険物の一部のみ(ガソリン、灯油、軽油等)の取扱いができます。