家庭でスイッチを押して電気がつくのは、壁や屋根裏でケーブルが接続されているためです。

オームの法則や電気の法規から電気工事のルールを学び、工具の使用方法やケーブルの接続方法、図面の読み方から、電気工事の基礎的な技能を実習を通じて習得します。

電気設備技術科

紹介動画

目次

1. 訓練の概要(訓練により習得できる技能)

訓練では、電気工事に関連する理論や法令、電気機器の制御方法を理解するとともに、その施工・実習を通し技能・技術を習得していきます。

訓練全体(6ヶ月間)の仕上がり像(訓練目標)

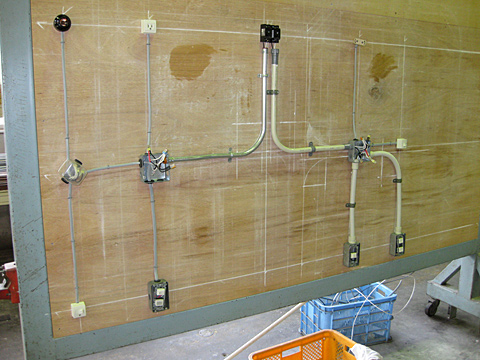

- 照明器具、コンセントなどを用いて、電気工事の基本作業(ケーブル工事、金属管工事他)を通して配線方法・加工の仕上げなどの技能を身につけ、Jw_cadの操作方法を学び、これを用いて屋内配線図の描き方を習得します。

- 火災(熱・煙・炎)を感知して報知する自動火災報知設備の設計及び施工の知識・技能を習得します。

- 有接点シーケンス制御では、制御機器の構造・シンボルを理解し、基本回路やタイマー回路及び三相誘導電動機を制御する基本的な回路、配線を通して回路の読み方や始動方法を習得します。

- 生産工場で多く用いられているプログラマブルコントローラで三相誘導電動機や模擬装置を動作させるプログラミング作成、制御盤の配線方法を習得します。

- 電気設備の工事、保守管理や工場の製造ラインの保守、点検ができることを目指しています。

- 電気設備工事の施工、保守管理及び屋内配線設計ができる。

- シーケンス制御およびPLC制御回路の設計・施工ができる。

訓練内容

1ヶ月ごとの訓練によって習得する具体的な内容を以下に整理しました。一つの目安として参考にしてください。

1ヶ月ごとの訓練到達目標

1.電気工事(基礎)

2.電気工事(応用)

電気工事ではケーブルの施工だけでなく、管に電線を通して施工する工事もあります。金属や樹脂の電線管を加工して様々な電気工事の手法を学びます。

また、電柱から建物内へ電気を引き込む工事や、ビルや商業施設などの大型施設の電気を制御する配線の方法を学び、建物全体の電気工事を行います。

3.住宅設備の施工、図面作成・設計

ルームエアコンの据付工事、TVアンテナの受信感度測定、太陽光発電システムの知識習得などの住宅設備について広く学びます。

また、電気工事の設計に必要な配線図を描くため、CAD(Jw_cad)の操作方法や設計手法を学びます。

4.シーケンス制御

「シーケンス制御」とは、決められた順序通りに動く制御のことです。洗濯機や信号機、工場の生産ラインなど多くの分野で活用されています。

スイッチやリレーと呼ばれる機器、ランプの間を電線で接続することで、ランプの点灯やモータ動作制御を行う「有接点シーケンス制御」を学びます。

5.PLC制御(PLC:プログラマブル・ロジック・コントローラー)

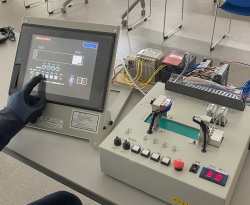

「PLC制御」とは、パソコンのソフトウェアを使ったプログラミングによる制御手法です。有接点シーケンス制御と比較して、複雑な制御が可能であり、動作の変更も柔軟に行える特徴があります。

センサや数値を用いた制御や、タッチパネルによる操作制御を学びます。

6.制御盤製作、消防設備の施工・点検

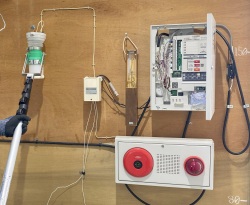

ボックス内にリレーやスイッチなどが集積された「制御盤」を作成します。

また、火災報知器を例に、消防設備に関する法規や点検方法などを学びます。

さらに、電気工事の実務で必要になる「低圧電気の特別教育」を取得します。

訓練課題

一般用電気設備工事

2. 募集日程

6ケ月訓練

| 入所月 | 4月 | 7月 | 10月 | 令和8年1月 |

|---|---|---|---|---|

| 訓練期間 |

4月2日(水)

~ 9月30日(火) |

7月1日(火)

~ 12月25日(木) |

10月1日(水)

~ 令和8年3月30日(月) |

令和8年1月5日(月)

~ 令和8年6月30日(火) |

| 募集期間 |

2月4日(火)

~ 3月3日 (月) |

4月30日(水)

~ 6月2日 (月) |

7月29日(火)

~ 9月1日(月) |

11月5日(水)

~ 12月1日(月) |

| 選考日 (筆記・面接) |

3月7日(金)

|

6月6日(金)

|

9月5日(金)

|

12月5日(金)

|

7ヶ月訓練(導入講習付き)

| 入所月 | 6月 | 9月 | 12月 | 令和8年3月 |

|---|---|---|---|---|

| 訓練期間 |

6月3日(火)

~ 12月25日(木) |

9月2日(火)

~ 令和8年3月30日(月) |

12月2日(火)

~ 令和8年6月30日(火) |

令和8年3月3日(火)

~ 令和8年9月30日(水) |

| 募集期間 |

4月1日(火)

~ 4月28日 (月) |

7月1日(火)

~ 7月28日 (月) |

9月30日(火)

~ 11月4日(火) |

令和8年1月6日(火)

~ 令和8年2月2日(月) |

| 選考日 (筆記・面接) |

5月9日(金)

|

8月1日(金)

|

11月7日(金)

|

令和8年2月6日(金)

|

【導入講習とは】

個人・グループワークをとおして企業が求める能力を理解し、コミュニケーション能力・ビジネスマナー・パソコンの基礎(文書作成)等について学習し、仕事と自分のマッチングを高めることを目指す1ヶ月間の講習です。

この講習を受講後、6ヶ月間の一般コースを受講いただくことになります。

3. 受講条件

過去の実務経験

特に必要ありません。

事前に習得していることが望ましいスキル

ものづくりの現場でもコンピュータを使用できることが必須になっています。具体的な内容は訓練の中で習得できますが、新しい技術や知識に対応できる柔軟性を身につけることと旺盛なチャレンジ精神が望まれます。

各訓練コース共通条件

- 再就職を強く望んでいる方であって、職業訓練を受講することに強い意欲を有している方。

- 訓練コースの内容を理解し、就職を希望する職務と入所希望訓練科との整合性がある方。

- 訓練の安全確保及び訓練に支障を来さないような健康状態である方。

- 訓練を受講する上で必要な、集合訓練における協調性のある方。

- 受講希望者が多くて定員を超えた場合、上記の条件を満たしていても受講できないことがあります。

4. 受講生の入所前の職種と修了後に就職した職種

訓練を受講すると、未経験の方でも下記のような関連する職種に就職される方がいます。

前職 修了後の職種

販売 → 設備保守

営業 → 設備保守

事務 → シーケンス・電気工事

5. 訓練に関する主な職種と仕事内容

一般的な職種名

電気工事作業者

電気工事作業者の仕事

電気工事作業者は、建物を建設するときに、電気の配線を行い、分電盤やコンセント、照明器具などを取り付けて、電気が使える状態を作ります。また、修理や修復工事も行います。設計図に基づいて、日程、人数、資材などの作業プランを立て、設計図を基に電線を通す配管と配線を作ります。木造建造物の場合は、天井や壁に主な配管を行い、そこからコンセントやスイッチに通じる配線を行います。

作業は、災害の発生を防ぐための、安全法令や基準を守らなければなりません。通常、数人のグループで行われるため、相互のコミュニケーションが重要になります。

また、現場では、天井裏や床下での作業、ビルの場合は高所での野外作業や、厳しい気象条件の中で行う場合もあります。

こんな人に向いている

主に現場での仕事になり、協調性、正確さ、速さ、注意力、忍耐力、几帳面さなどが求められます。

訓練により就職可能な主な仕事

- 電気工事作業

- 電気設備等保守点検

- 制御盤設計施工

- 電気通信施工

求人票に記載されている職種名

電気工事士、空調工事部員、電気・電子技術者、消防設備点検、電気工事補助作業、電気製品修理・エアコン取付工事、電気・防災設備士・ケーブルテレビ配線工事

就職後の仕事例(求人票より)

- 空調喚気、ダクト、空調設備、空調エアコン洗浄工事

- シーケンス制御回路の設計、施工

- 消防設備点検、修理

- 住宅用電気設備

- 住宅、店舗の電気配線、空調工事、電気工事全般

6. 就職率

86.0%(令和5年度実績)

7. 修了生の主な就職先

- 株式会社エムネットサービス

- 有限会社岡設備設計

- 株式会社電信

- 株式会社徳島四国ダイケン

- 西野電機工業株式会社

- 柳本冷機株式会社

- 令和電工株式会社

8. 訓練で習得した職業能力の就職先での活用

徳島周辺では、電気・機械関連の大企業は少なく、中小企業がほとんどです。特に制御関連の企業が多く、即戦力となる人材が求められています。事業所が望むスキルとしては、応用的な技術よりも基礎的な分野に関する知識や技術によって作業を正確に行うことができることが望まれています。これらのニーズに応えられるよう訓練をとおして知識と技術を習得しており、就職先企業で活躍できることが期待されます。

9. 訓練修了時に取得できる資格

低圧電気取扱業務に係る特別教育修了証

労働安全衛生法第59条第3項及び労働安全衛生規則第36条で低圧、高圧、特別高圧の「充電電路や充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作等の業務」(電気取扱業務)に労働者を就かせるときは、事業者が「安全衛生特別教育規程」に基づく安全または衛生のための特別の教育を行うよう義務づけられています。

本特別教育は、訓練中に実施し、修了時に特別教育修了証が当センター所長名で交付されます。

10. 任意に取得できる資格

訓練期間中に皆さんが習得した技能を生かして任意に受験して取得できる資格です。合格できる技能レベルへの到達は訓練中に十分可能ですので、受験手続きの説明はご相談下さい。(但し、合格を保証するものではありません。詳細は、各実施機関へお問い合わせ下さい。)

第2種電気工事士((一財)電気技術者試験センター)

第2種電気工事士を取得されると、一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように、電力会社から低圧(600ボルト以下)で受電する場所の配線や電気使用設備等の一般用電気工作物の電気工事の作業に従事することができます。

試験については、筆記試験と技能試験があり、技能試験は同じ年度の筆記試験の合格者又は筆記試験免除者が受験することができます。

消防設備士(甲・乙4類)

消防設備士は甲種・乙種に分かれており、工事、整備点検のできる消防用設備等は、免状に記載されている種類となります。

試験は、筆記試験と実技試験があり、電気工事士、電気主任技術者等の資格を有する方は、申請により試験科目の一部が免除になります。

11. 就職後のスキルアップ

就職後は、 当センターで実施している短期間の能力開発セミナー (有料)の受講や、実務経験を生かして、関連ある国家資格等の取得に挑戦することが可能です。当センターでは、就職後においても新たな職業能力の習得やこれまでの職業能力の更なる向上に係る相談・支援を行っていますので、お気軽にご相談ください。