機械系

学科の特徴

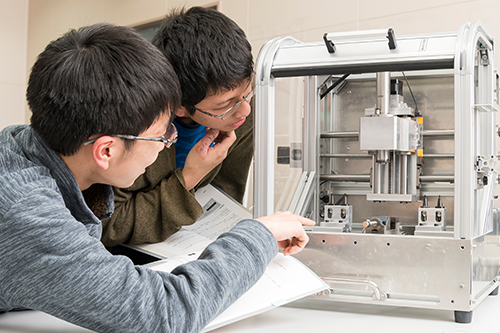

「ものづくり」の知識や技術・技能を身につけるためには、学生のうちから幅広い体験・学習をすることが大切になります。

生産機械技術科・生産機械システム技術科では、単に「設計だけすればよい」または「加工だけすればよい」ではなく、企画・構想から、設計・加工・組立・検査、そして評価までの一連のものづくりについて学びます。

その中で自分が興味のあるものや得意なものを見つけます。そして、その分野について知識・技術・技能を深めることにより、就職に結びつけていきます。

自分達で設計したものを自分たちで作る、そして検査・評価までも自分たちで行う。その上で先生や企業の方に評価してもらう。この経験が他では身につけられない総合的なものづくり力を養います。

生産機械技術科・生産機械システム技術科では、単に「設計だけすればよい」または「加工だけすればよい」ではなく、企画・構想から、設計・加工・組立・検査、そして評価までの一連のものづくりについて学びます。

その中で自分が興味のあるものや得意なものを見つけます。そして、その分野について知識・技術・技能を深めることにより、就職に結びつけていきます。

自分達で設計したものを自分たちで作る、そして検査・評価までも自分たちで行う。その上で先生や企業の方に評価してもらう。この経験が他では身につけられない総合的なものづくり力を養います。

1・2年次 専門課程

生産機械技術科

生産機械技術科は、機械工学の基礎理論をベースとして、金属製品やプラスチック製品などを作るための設計技術や加工技術を学び、「ものづくり」で活躍できるエンジニアの育成を目指します。

講義や実験で学んだ理論をもとに自らが設計したものを制作し評価まで行うことにより、他の大学では習得が難しい技術力・技能力を身につけることができます。

講義や実験で学んだ理論をもとに自らが設計したものを制作し評価まで行うことにより、他の大学では習得が難しい技術力・技能力を身につけることができます。

3・4年次 応用課程

生産機械システム技術科

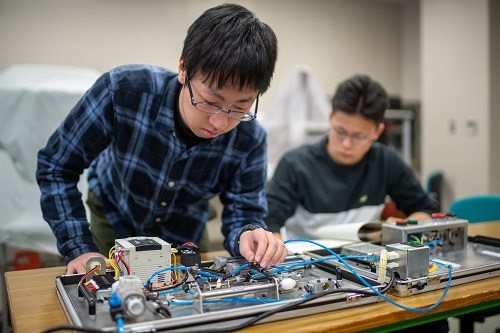

生産機械システム技術科は、製品開発や生産ラインの自動化を例に、必要とされる設計・加工・制御技術などを応用できる力を養い、身近な機械装置や工場内の機械設備など幅広いシステムを開発できるエンジニアの育成を目指します。

また、グループ実習で企画・設計・製作・製品評価を行うことにより、生産現場を意識しながら課題に取組めるカリキュラム構成になっています。学生がチームで課題に取り組むグループ学習を通して、コミュニケーション能力などのヒューマンスキルを身に付け、生産技術、生産管理部門のリーダーとして活躍できる実践技術を学びます。

また、グループ実習で企画・設計・製作・製品評価を行うことにより、生産現場を意識しながら課題に取組めるカリキュラム構成になっています。学生がチームで課題に取り組むグループ学習を通して、コミュニケーション能力などのヒューマンスキルを身に付け、生産技術、生産管理部門のリーダーとして活躍できる実践技術を学びます。

学びの柱

設計

機械設計に必要な機械要素、メカニズム、力学、設計図面の決まりなどの知識、CAD(設計・製図ソフト)を使用して構想を具体化できる設計手法を実践的な課題を通じて学びます。

加工

さまざまな製品加工に対応できる適切な機械、工具及び加工条件の選定方法を学び、さらにその機械を使いこなす技能を磨きます。CAD/CAMや3Dプリンターを用いて製品加工法や試作法も学びます。

制御

油空圧や電気の理論を基本とした制御技術の知識を基にして、生産現場のオートメーション加工システムなどに必要な自動化技術を学びます。

検査・測定

金属の強度検査などの材料試験や製品の精度検査において、各種測定機器を正確に使用できる技術・技能はもちろんのこと、材料及び製品の評価や品質管理に関わる知識も学びます。

機械設計分野

| 専門課程(1・2年次) |

| メカニズム、機械工学実験 |

| 機械設計製図、CAD実習 |

| 応用課程(3・4年次) |

| 精密機器設計、製品材料設計 |

| CAD設計応用実習、CAE実習 |

加工・検査分野

| 専門課程(1・2年次) |

| 精密測定、機械加工 |

| 数値制御、機械製作実習 |

| 応用課程(3・4年次) |

| CAD/CAM応用実習、精密機器製作課題実習 |

| 自動化機器製作課題実習、開発課題実習 |

制御分野

| 専門課程(1・2年次) |

| 機械制御、油空圧制御 |

| 電気電子工学実験、シーケンス制御実習 |

| 応用課程(3・4年次) |

| センシング応用実習、ロボット工学実習 |

| 電気・電子機器実習、自動化機器応用実習 |

総合制作実習<例>

雪上車椅子の製作

雪上でも走行ができる車椅子の設計・製作です。操作盤(リ モコン)を使って走行すること ができます。

電気機関車の製作

電車の設計・製作です。大人が10人ほど乗っても安全に走行ができます。線路も製作して います。

標準課題実習<例>

標準課題実習I(精密機器製作課題実習):

旋回機能付きベルトコンベアの製作

旋回機能付きベルトコンベアの製作

上部のベルトコンベア部分が90°旋回する機能を持った装置の製作をグループ(1グループ5名程度)で行います。役割分担やスケジュール管理も学生自身で行います。

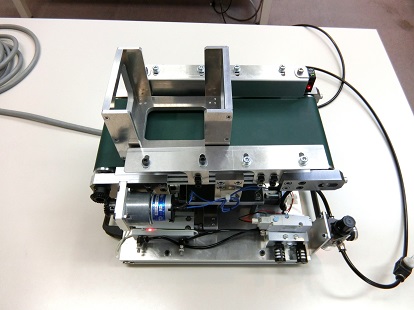

標準課題実習II(自動機器製作課題実習):

検査ワーク搬入・搬出システムの設計・製作

検査ワーク搬入・搬出システムの設計・製作

指定された仕様を満たす装置をグループ設計します。設計した後に自分たちで製作・制御も行います。

写真の装置は、検査装置へワーク(検査品)を搬入するものです。

写真の装置は、検査装置へワーク(検査品)を搬入するものです。

授業カリキュラム

1年(1年次)

| 基礎学科 | 機械数学 コンピュータ基礎 工業物理 工業力学I・II 材料力学I 工業材料I・II 基礎製図・機械製図 安全衛生工学 |

| 基礎実技 | 基礎工学実験 |

| 専攻学科 | 機械工作 機械加工 数値制御 シーケンス制御 ※1年次には、機械加工や設計製図に必要な基礎知識を学科で学び、実際の作業ついては、実技を通して一から身に付けます。実技の時間が多いことから、実作業と学科で学んだ知識がどのように関連しているかもわかりやすいです。 |

| 専攻実技 | 測定実習 機械加工実習 CAD 実習I・II シーケンス制御実習I 機械製作実習 |

2年(2年次)

| 基礎学科 | 材料力学II 熱流体力学 機械制御 電気工学概論 品質管理 ※2年次は、より実践的な知識と実技を学びます。特に「総合制作」では、2年間の集大成として数名のグループで1つの製品を作り出します。 |

| 基礎実技 | 情報処理実習 機械工学実験 電気・電子工学実験 |

| 専攻学科 | メカニズム 精密測定 電子工学概論 機械設計製図 設計製図演習 機械要素設計 油圧・空圧制御 数値制御加工I・II |

| 専攻実技 | 機械工作実習 機械設計製図実習 数値制御加工実習I・II 生産企画実習 CAD/CAM 実習 機械加工実験 シーケンス制御実習II 総合制作実習I・II |

3年(1年次)

| 基礎学科 | 1年次には、専門課程で学んだことを応用しながら、特に設計に必要な知識を深めていきます。標準課題実習(精密機器製作課題実習・自動化機器製作課題実習)では学んだ知識を活かして、設計・製作を行います。 |

| 基礎実技 | |

| 専攻学科 | 工業技術英語 生産管理 品質管理 経営管理 工業法規 製品材料設計 精密機器設計 自動化機器設計 精密加工応用 自動化機器 安全衛生管理 ロボット機器 職業能力開発体系論 |

| 専攻実技 | 情報機器実習 CAD設計応用実習 CAD/CAM応用実習 CAE実習 精密加工応用実習 自動化機器応用実習 精密機器製作課題実習 自動化機器製作課題実習 ロボット機器実習 ロボット機器応用実習 |

4年(2年次)

| 基礎学科 | 2年次には、主に機械・電気・電子情報の3科で連携して開発課題実習(精密機器設計製作課題実習I、II、III)で新しい機械装置の開発に取り組みます。 |

| 基礎実技 | |

| 専攻学科 | 創造的開発技法 センシング 計測制御 生産情報処理 |

| 専攻実技 | 電気・電子機器実習 計測制御応用実習 センシング応用実習 生産自動化システム実習 生産情報処理実習 |

| 応用 | 開発課題実習 |

長谷川 宏幸(HASEGAWA Hiroyuki)職業能力開発教授

主な担当科目:

材料力学、機械要素設計、精密測定

専門分野・研究開発テーマ:

溶接、塑性加工

資格等:

溶接管理技術者1級、ガス溶接作業主任者、エックス線作業主任者、特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者

材料力学、機械要素設計、精密測定

専門分野・研究開発テーマ:

溶接、塑性加工

資格等:

溶接管理技術者1級、ガス溶接作業主任者、エックス線作業主任者、特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者

広瀬 直俊(HIROSE Naotoshi)職業能力開発准教授

主な担当科目:

工業材料、品質管理、測定実習、シーケンス制御実習Ⅰ・Ⅱ

専門分野・研究開発テーマ:

機械設計、品質管理

資格等:

修士(工学)、職業訓練指導員免許(機械)、1級技能士(機械製図CAD、フライス盤)、危険物取扱者(乙種4類)、実践教育訓練学会会員

工業材料、品質管理、測定実習、シーケンス制御実習Ⅰ・Ⅱ

専門分野・研究開発テーマ:

機械設計、品質管理

資格等:

修士(工学)、職業訓練指導員免許(機械)、1級技能士(機械製図CAD、フライス盤)、危険物取扱者(乙種4類)、実践教育訓練学会会員

幾瀬 高志(IKUSE Takashi)職業訓練指導員

主な担当科目:

機械制御、工業力学、機械工学実験、電気・電子工学実験、情報処理実習、CAD/CAM実習

専門分野・研究開発テーマ:

放電加工、制御

資格等:

職業訓練指導員免許、1級技能士(普通旋盤)

機械制御、工業力学、機械工学実験、電気・電子工学実験、情報処理実習、CAD/CAM実習

専門分野・研究開発テーマ:

放電加工、制御

資格等:

職業訓練指導員免許、1級技能士(普通旋盤)

大西 祐輔(ONISHI Yusuke)職業訓練指導員

主な担当科目:

基礎製図、機械加工、数値制御加工実習

専門分野・研究開発テーマ:

機械加工

資格等:

職業訓練指導員免許、1級技能士(普通旋盤)

基礎製図、機械加工、数値制御加工実習

専門分野・研究開発テーマ:

機械加工

資格等:

職業訓練指導員免許、1級技能士(普通旋盤)

吉本 広平(YOSHIMOTO Kohei)職業訓練指導員

主な担当科目:

基礎製図、機械製図、機械加工、数値制御加工実習

専門分野・研究開発テーマ:

機械加工、検査・保全

資格等:

職業訓練指導員免許、1級技能士(普通旋盤、機械検査)

基礎製図、機械製図、機械加工、数値制御加工実習

専門分野・研究開発テーマ:

機械加工、検査・保全

資格等:

職業訓練指導員免許、1級技能士(普通旋盤、機械検査)

生産機械システム技術科

江守 真(EMORI Makoto)職業能力開発教授

主な担当科目:

自動化機器、自動化機器設計、センシング、生産自動化システム実習

専門分野・研究開発テーマ:

機械保全、機械加工

資格等:

特級技能士(機械保全)、1級技能士(普通旋盤、フライス盤、機械検査)

第二種電気工事士

自動化機器、自動化機器設計、センシング、生産自動化システム実習

専門分野・研究開発テーマ:

機械保全、機械加工

資格等:

特級技能士(機械保全)、1級技能士(普通旋盤、フライス盤、機械検査)

第二種電気工事士

横山 真樹(YOKOYAMA Masaki)職業能力開発教授

主な担当科目:

機械加工応用実習、製品材料設計、CAD/CAM応用実習

専門分野・研究開発テーマ:

溶接、機械加工、機械保全

資格等:

IIW国際溶接技術者(IWT)、溶接管理技術者1級、2次元CAD利用技術者試験1級

特級技能士(機械保全)1級技能士(機械製図CAD)

機械加工応用実習、製品材料設計、CAD/CAM応用実習

専門分野・研究開発テーマ:

溶接、機械加工、機械保全

資格等:

IIW国際溶接技術者(IWT)、溶接管理技術者1級、2次元CAD利用技術者試験1級

特級技能士(機械保全)1級技能士(機械製図CAD)

木村 寛路(KIMURA Hiromichi)職業能力開発教授

主な担当科目:

精密加工応用、品質管理、CAD/CAM応用実習

専門分野・研究開発テーマ:

仕上げ、機械加工

資格等:

特級技能士(仕上げ、機械加工)、1級技能士(機械組立仕上げ、普通旋盤、機械製図CAD)、品質管理検定2級、ものづくりマイスター(仕上げ、機械加工)

精密加工応用、品質管理、CAD/CAM応用実習

専門分野・研究開発テーマ:

仕上げ、機械加工

資格等:

特級技能士(仕上げ、機械加工)、1級技能士(機械組立仕上げ、普通旋盤、機械製図CAD)、品質管理検定2級、ものづくりマイスター(仕上げ、機械加工)

安井 雄祐(YASUI Yusuke)職業能力開発准教授

主な担当科目:

計測制御応用実習、センシング、センシング応用実習、ロボット工学、ロボット工学実習

専門分野・研究開発テーマ:

機械設計、制御

資格等:

技術士(機械部門)、1級技能士(普通旋盤、フライス盤)、第三種電気主任技術者、第二種電気工事士、応用情報技術者

計測制御応用実習、センシング、センシング応用実習、ロボット工学、ロボット工学実習

専門分野・研究開発テーマ:

機械設計、制御

資格等:

技術士(機械部門)、1級技能士(普通旋盤、フライス盤)、第三種電気主任技術者、第二種電気工事士、応用情報技術者

安倍 貴博(ANBAI Takahiro)職業訓練指導員

主な担当科目:

自動化機器、自動化機器設計、精密加工応用実習、電気電子機器実習

専門分野・研究開発テーマ:

機械加工、工学教育

資格等:

特級技能士(機械加工)、1級技能士(普通旋盤)、職業訓練指導員免許

自動化機器、自動化機器設計、精密加工応用実習、電気電子機器実習

専門分野・研究開発テーマ:

機械加工、工学教育

資格等:

特級技能士(機械加工)、1級技能士(普通旋盤)、職業訓練指導員免許

将来ものづくりに携わりたいと思っていて、能開大に進学しました。入校してから、何か問題が発生した時、今ある知識でどう打破できるか?と考えるようになり、また、自分がやってみようと直感的に思った事に取り組むようになりました。もし能開大に興味を持ったら、一度オープンキャンパスに来て、どんな感じか雰囲気を掴むと良いですよ。

自分の武器になると信じて

佐々木 優哉さん

機械系3年次

機械系3年次

工業高校を卒業し、機械についてさらに深く学びたいと思い能開大へ進学しました。工作機械を使って実際にモノを作る際も、目標の寸法に合わせたり、実習を経て機械加工が得意になりました。 SOLIDWORKS や3DCAD なども、高校の時よりも深く理解することができました。能開大で学ぶ実践的なモノづくりは、自分の武器になると思います。

経験は一つも無駄じゃない

磯野 航さん

機械系4年次

機械系4年次

3DCADやNC旋盤、シーケンス制御や機械力学など、工業系の知識を学んでいます。「やりたい!」と思うことを実現できる技術者になるために、勉強と実践を重ね、成功と失敗も大切な経験だと思い、チャレンジを続けていきたいです。能開大ではさまざまな経験ができるからこそ、一つも無駄にしてはいけないと思います。

技術で社会に役立つ

広瀬 直俊

職業能力開発准教授

職業能力開発准教授

社会では、様々な機械が使われています。自動車や部品・製品をつくる装置がないと、社会活動や日常生活が成り立ちません。それを支えているのが技術であり、生産機械技術科では 2 年間のカリキュラムのうち、半分以上を占める実習において、充実したパソコン・機械・制御機器などを使い自分達は技術で何ができるのかを考えながら学びます。一緒に技術で社会貢献しましょう。

修了生Voice

様々な経験が社会に出てから活かされる

中西 陽子さん

2022年生産機械システム技術科

勤務先 旭イノベックス株式会社

2022年生産機械システム技術科

勤務先 旭イノベックス株式会社

ものづくりに興味があったこと、また、知り合いの OB の方が活躍されていることを聞き、能開大の受験を決めました。授業で実際に製品を製作し、ものづくりの一連の流れをより身近なものとして学べたと思います。4年次の開発課題では他学科とチームを組み、話し合いを重ねながら一つのものを作り上げました。専門性が違う分、意見交換の場はとても有意義なものでした。寮生活では、常にひとつ屋根の下に友人がいるという状況が新鮮で青春を感じ、どちらも、色々な方と幅広く交流する機会となりました。

私は現在、無動力で開閉動作を行う水門の設計業務に携わっており、図面の見方や描き方などの基礎を学生のうちに学べて良かったです。学んだことは思わぬ形で活かされることも多く、経験は無駄にはなりません。失敗を恐れずにどんどん挑戦してみてください。

私は現在、無動力で開閉動作を行う水門の設計業務に携わっており、図面の見方や描き方などの基礎を学生のうちに学べて良かったです。学んだことは思わぬ形で活かされることも多く、経験は無駄にはなりません。失敗を恐れずにどんどん挑戦してみてください。

実践的な学びが業務に役立つ

靍 恭介さん

2019年生産機械システム技術科

勤務先 株式会社ダイナックス

2019年生産機械システム技術科

勤務先 株式会社ダイナックス

高校で進路を決める際、先生に勧められたのがきっかけで能開大に進学し、機械加工、プログラミング、製図といった、設計から加工までの実践的なことを学びました。卒業制作では、学校生活において最初で最後の、機械・電子情報・電気の3 科合同課題に取り組み、トラブルを乗り越えて自分たちの力だけで一から”ものづくり”をするという大きな経験を得ました。寮生でしたので、仲間と部屋に集まったり、課題を助け合ったりと、寮生活も貴重で楽しい時間となり、とにかく加工設備が充実している能開大は、他では経験できないほどの“ものづくり環境”だったと改めて思います。現在は、技術者として、主に開発中の製品に関する試験を行っています。試験機に対象の試作品を取り付け、特性を取得するという業務で、能開大で学んだ“実践的な工具の扱い方、計測機器の扱い方”が役立ち、入社以来ケガ無く作業を行えています。将来「ものづくりをやってみたい」と思うなら、実作業の経験を積める能開大をお勧めします。

技術者としてのベースが身につきます

山下 靖隆さん

2002年生産機械システム技術科

勤務先 株式会社光合金製作所

2002年生産機械システム技術科

勤務先 株式会社光合金製作所

工作機械を扱うような仕事に就きたいと思っていたので、やりたいこととマッチしているカリキュラムを知り、北海道能開大を選択しました。在学中は工作機械に触れることが多く、試行錯誤を重ねて部品を完成できるようになった時の達成感はよく覚えています。他にも、金属加工実習に力を入れて取り組みました。

現在は製品設計や製作、実験などの業務を担当していますが、学生時代に学んだ基礎知識や操作技術などが技術者としてのベースになっていると実感しますね。能開大は、機械工作の実習が多く設備が充実しているのはもちろんですが、技能士資格の取得などサポート体制も整っています。「ものづくり」の面白さを身をもって経験できるとても良い環境がありますよ。

現在は製品設計や製作、実験などの業務を担当していますが、学生時代に学んだ基礎知識や操作技術などが技術者としてのベースになっていると実感しますね。能開大は、機械工作の実習が多く設備が充実しているのはもちろんですが、技能士資格の取得などサポート体制も整っています。「ものづくり」の面白さを身をもって経験できるとても良い環境がありますよ。

失敗と試行錯誤のその先にあるもの

内海 秀哉さん

2003年生産機械システム技術科

勤務先 株式会社中予精工 北海道工場 工場長

2003年生産機械システム技術科

勤務先 株式会社中予精工 北海道工場 工場長

当初、経済的な面から進学は難しいと考えていましたが、友人からの薦めと幼い頃から興味があった機械に触れ、そしてものづくりができるという魅力から能開大に進学することにしました。機械製図実習や機械加工実習などの授業により、必要な専門的知識・技術が身に付きました。ぎりぎりまで失敗と試行錯誤を繰り返した末、見事結果を出すことに成功したスターリングエンジンの卒業研究制作の経験は、忘れられない興奮と感動を与えてくれ、今就いている仕事にも大いに活きています。限られた時間の中で中身の濃い授業・実習を経験できるので、ものづくりに興味がある人は能開大がおすすめです。

全力で学び、楽しんだ4年間で得たもの

谷川 倫彦さん

2009年生産機械システム技術科

勤務先 北海道住電精密株式会社

2009年生産機械システム技術科

勤務先 北海道住電精密株式会社

私は超硬工具を生産するメーカーで新製品開発の評価や社内での性能確認評価、ユーザー様との相談など多岐に渡る業務を行っています。北海道能開大のカリキュラムはとにかく学ぶことがたくさん。忙しい毎日の中、図面の見方や書き方、工作機械の使用など今の仕事に役立つことを多く学べました。北海道能開大では勉強も遊びも全力。あっという間の4年間でした。

令和6年度

- (株)協和機械製作所

- ヤンマーアグリジャパン(株)北海道支社

- 三菱電機ビルソリューションズ(株)

- ヤンマーエネルギーシステム(株)

- (株)マイスターエンジニアリング

- (株)ダイナックス

- 中山機械(株)

- JFEスチール(株)東日本製鉄所

- ダイキン工業(株)

- (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構

- (株)竹中工務店

令和5年度

- 北海道旅客鉄道(株)

- 大成設備(株)

- (株)北海道日立

- エス・イー・シーエレベータ(株)

- 東洋熱工業(株)

- 寿産業(株)

- 新栄クリエイト(株)

- 新栄プラント(株)

- (株)ダイナックス

- 日鉄テックスエンジ(株)

- (株)京進機工

- (株)マイスターエンジニアリング

- (株)ネクスコエンジニアリング東北

- (株)ジェイエスキューブ

- (株)サイバーコム

令和4年度

- 寿産業(株)

- (株)トリパス

- ニシオティーアンドエム(株)

- (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構

- 理研興業(株)

- (株)ジェイエスキューブ

- (株)ダイナックス

- ダイキン工業(株)

- 北海道住電精密(株)

- 函館どつく(株)

- (株)ユニシス

- ムラテックCCS(株)

- (株)牧野技術サービス

- ヤンマーアグリジャパン(株)北海道支社

取得可能な資格

(例)

- 技能検定(普通施盤作業2級・3級、フライス盤作業2級・3 級、機械製図CAD 作業2級・3 級、機械保全作業2級・3 級、機械検査作業2級・3 級)

- 品質管理検定

- 機械設計技術者試験

- 技能士補