電気系

学科の特徴

電気系は、全てのものづくりの基盤となる分野で、とても領域が広くなっています。今日では電子・情報・通信などの電気から派生したものだけでなく、建築やインフラなどの社会システムでも電気は欠かすことができないものとなっており、電気系で得られる知識と技術は幅広い分野で求められています。

まだ将来の進路に迷いがある、自分の可能性を広げたい、就職の幅を狭めたくないと考えているのであれば、電気系で学びを深めるのもひとつの手です。ここで身につけた力は、情報・機械・建築の技術者など、将来多くの選択肢を与えてくれます。

まだ将来の進路に迷いがある、自分の可能性を広げたい、就職の幅を狭めたくないと考えているのであれば、電気系で学びを深めるのもひとつの手です。ここで身につけた力は、情報・機械・建築の技術者など、将来多くの選択肢を与えてくれます。

1・2年次 専門課程 電気エネルギー制御科

実習と講義を連携したカリキュラムによって幅広い電気系の理解を深め、専門的な課題に取り組むうえで必要となる素地を獲得します。さらに、建築や環境系の領域にもつながるエネルギー分野では、エネルギーの生成から利用・それらの過程における環境問題についても考えながら広い視野と知識を身につけ、将来の活躍分野や進路選択の可能性を広げます。

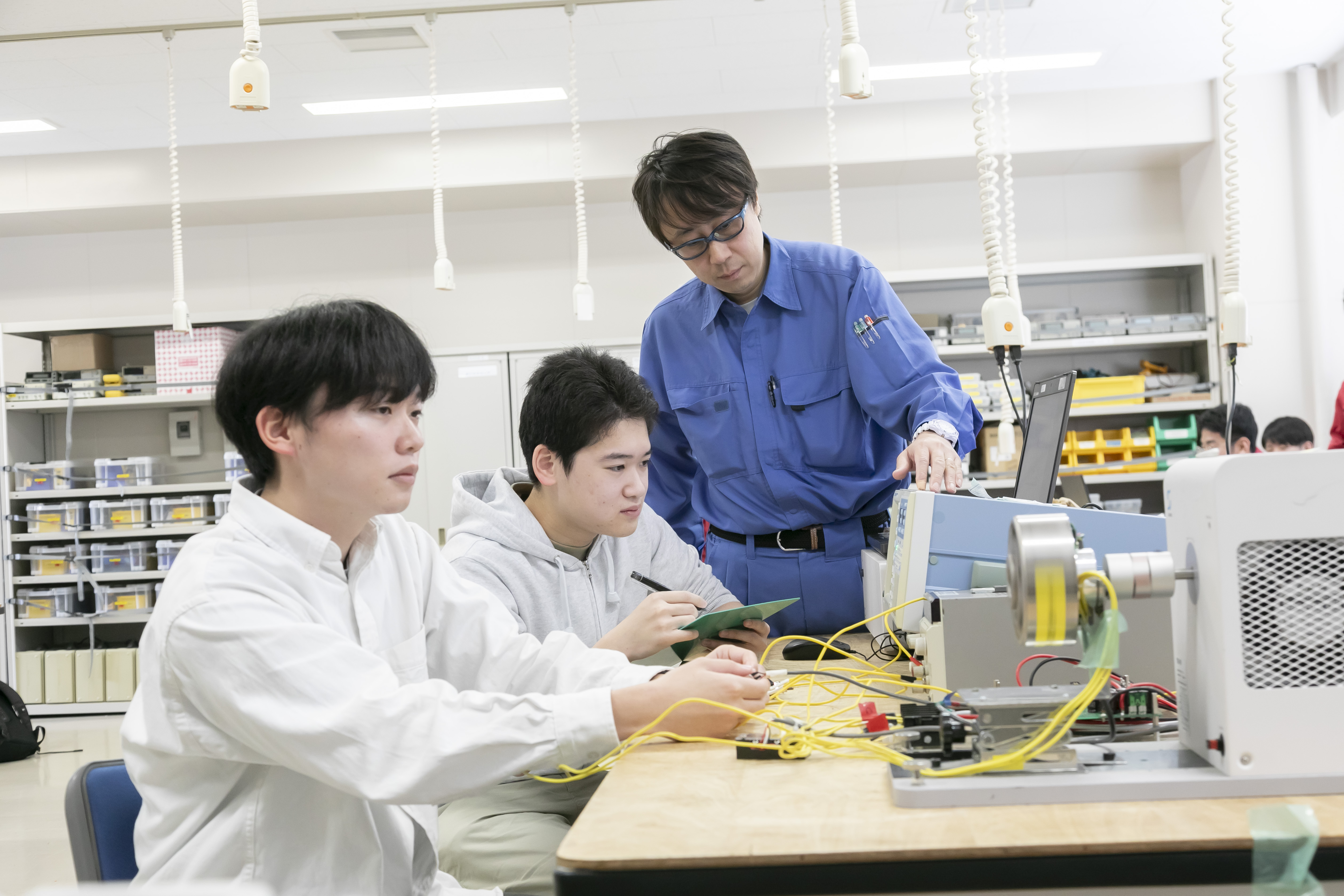

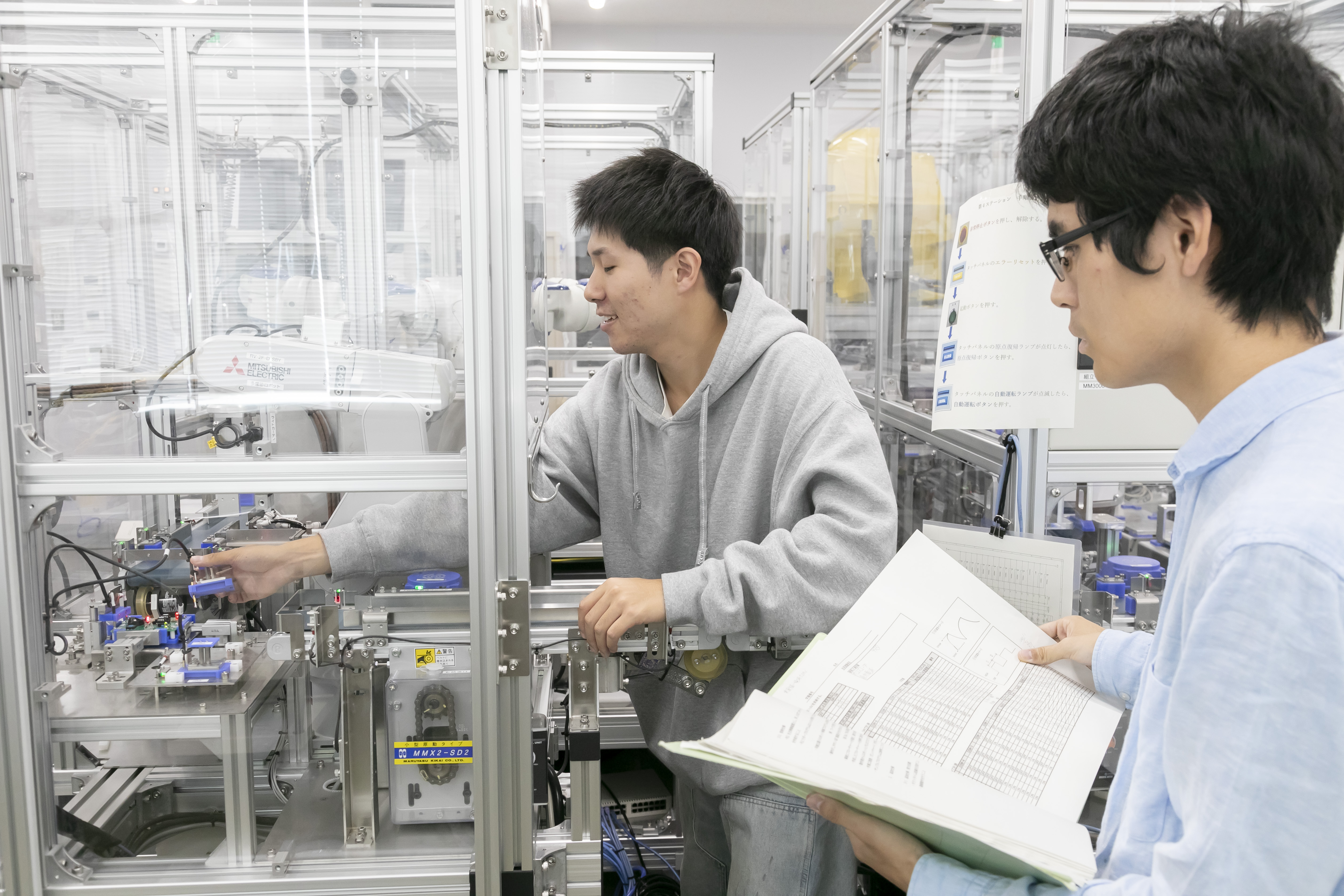

3・4年次 応用課程 生産電気システム技術科

生産工程における受注、設計、検査、出荷の全体に渡って総合的な自動化を実現するFA技術やパワーエレクトロニクスを活用した省エネルギー技術について学びます。そこでは、具体的な製品を模したものづくりの総合的な課題実習を通じて、企画・設計・製作のプロセスを体験し、技能・技術を応用する能力、課題発見・分析力、計画推進力を身に付けます。

学びの柱

電気・電子

生活に欠かせない電気は、当たり前すぎて、そのしくみに疑問を持つことはないかもしれません。しかし、そうした身の回りの当たり前について質問を持ち、自分で突き詰められる姿勢を身につけます。

メカトロニクス

ロボット、産業設備、家電製品、医療・福祉機器などは、機械や電気・電子技術などが複雑に組み合わされて構成されています。このようなものをひとが望むとおりに動かす(コントロールする)方法を学びます。

情報・制御

近年、電気・電気機器の多くで活用されているコンピュータのソフトウェア開発を学びます。ここで身につける物事を論理的に考えるプログラミング的思想は、いまでは社会人にとって基本的なスキルといえます。

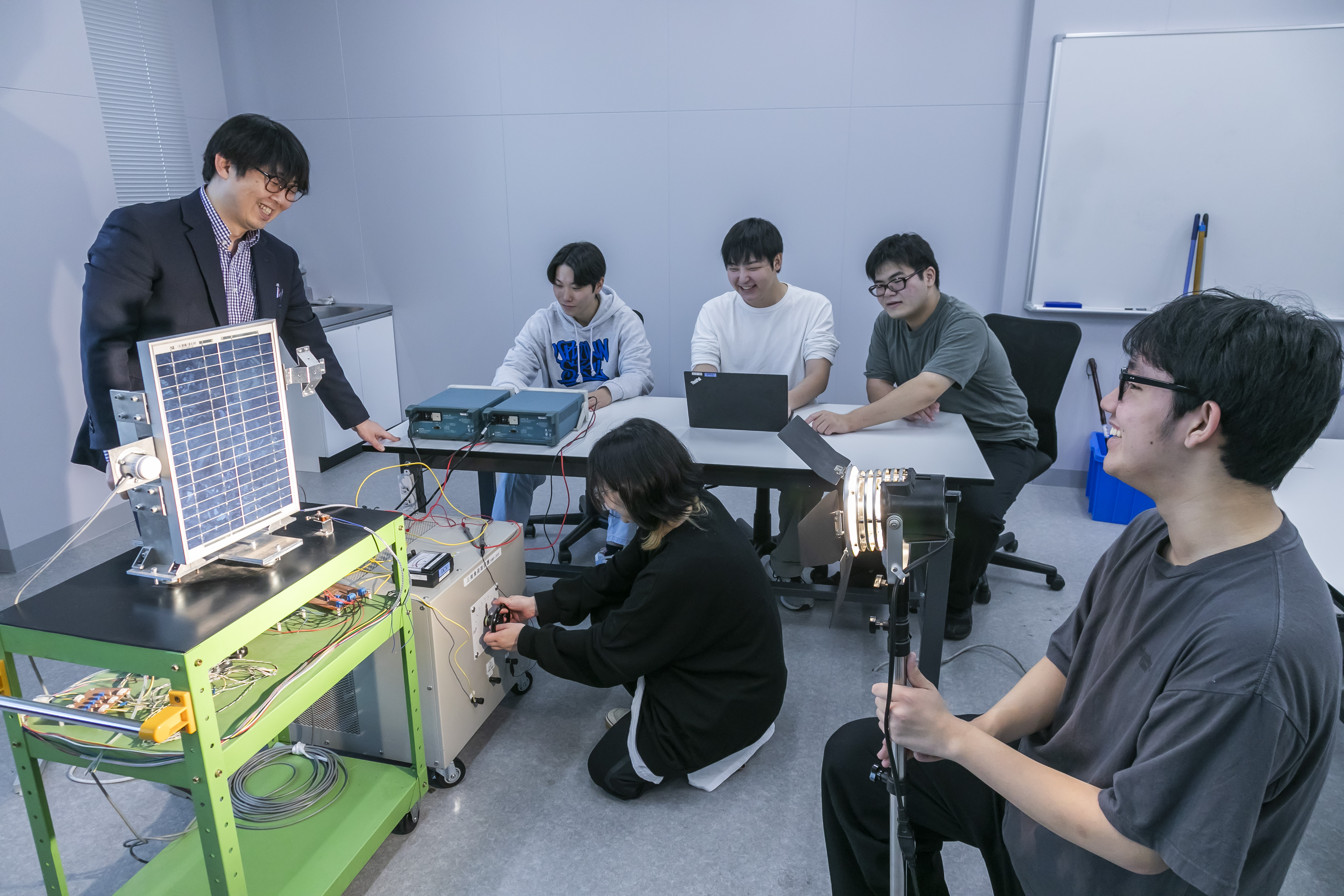

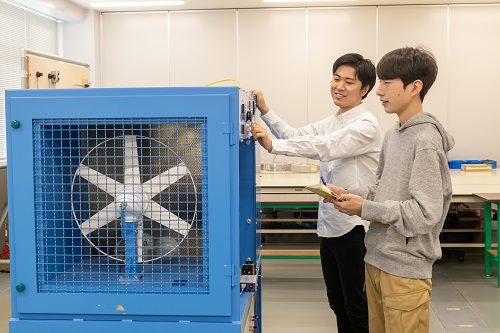

環境・社会

身近でクリーンなイメージの電気も、その発電では環境問題が浮き彫りになっています。そこで、さまざまな発電の仕組みやエネルギーの配分・貯蔵法などを学び、環境や社会に貢献できる力を身につけます。

| 専門課程(1・2年次) |

| 電気回路、電子工学 |

| CAD実習 |

| 応用課程(3・4年次) |

| CAD/CAM応用実習、応用電子回路 |

| 電気・電子装置設計製作実習 |

自動制御分野

| 専門課程(1・2年次) |

| シーケンス制御、センサ工学、マイコン技術 |

| ロボット製作・制御実習 |

| 応用課程(3・4年次) |

| 自動計測実習、ロボット工学 |

| ロボット制御システム設計製作実習 |

エネルギー・環境分野

| 専門課程(1・2年次) |

| 省エネ照明設計、電気エネルギー概論 |

| 環境・エネルギー実験 |

| 応用課程(3・4年次) |

| パワーエレクトロニクス エネルギーマネジメントシステム |

| 新エネルギー技術 |

コンパクトシニアカーの製作

散歩や買い物、通勤にも使えることに加え、小回りが利き、狭い道も快適に走れ、エレベータにも楽に乗り降りができるコンパクトさを考えて設計しています。

電車の自動運転システムモデル製作

少子高齢化が進み人手不足が深刻化するなか、鉄道においても自動運転の導入に向けた動きが加速していることから、そのモデル開発に取り組

んでいるものです。

んでいるものです。

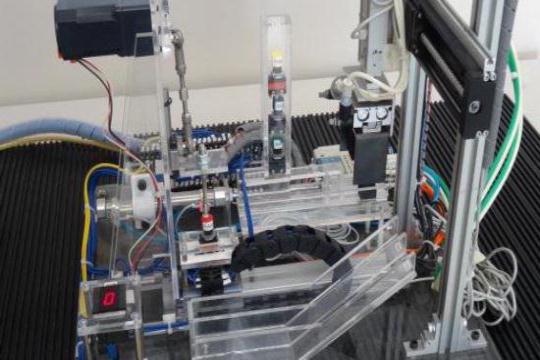

スイッチ良否判定装置の製作

全自動で押しボタンスイッチの良否を判定し仕分けができる装置です。制御技術に加えて空気圧技術や機械工学で学んだメカニズムの技術を活かして製作しています。

標準課題・開発課題実習

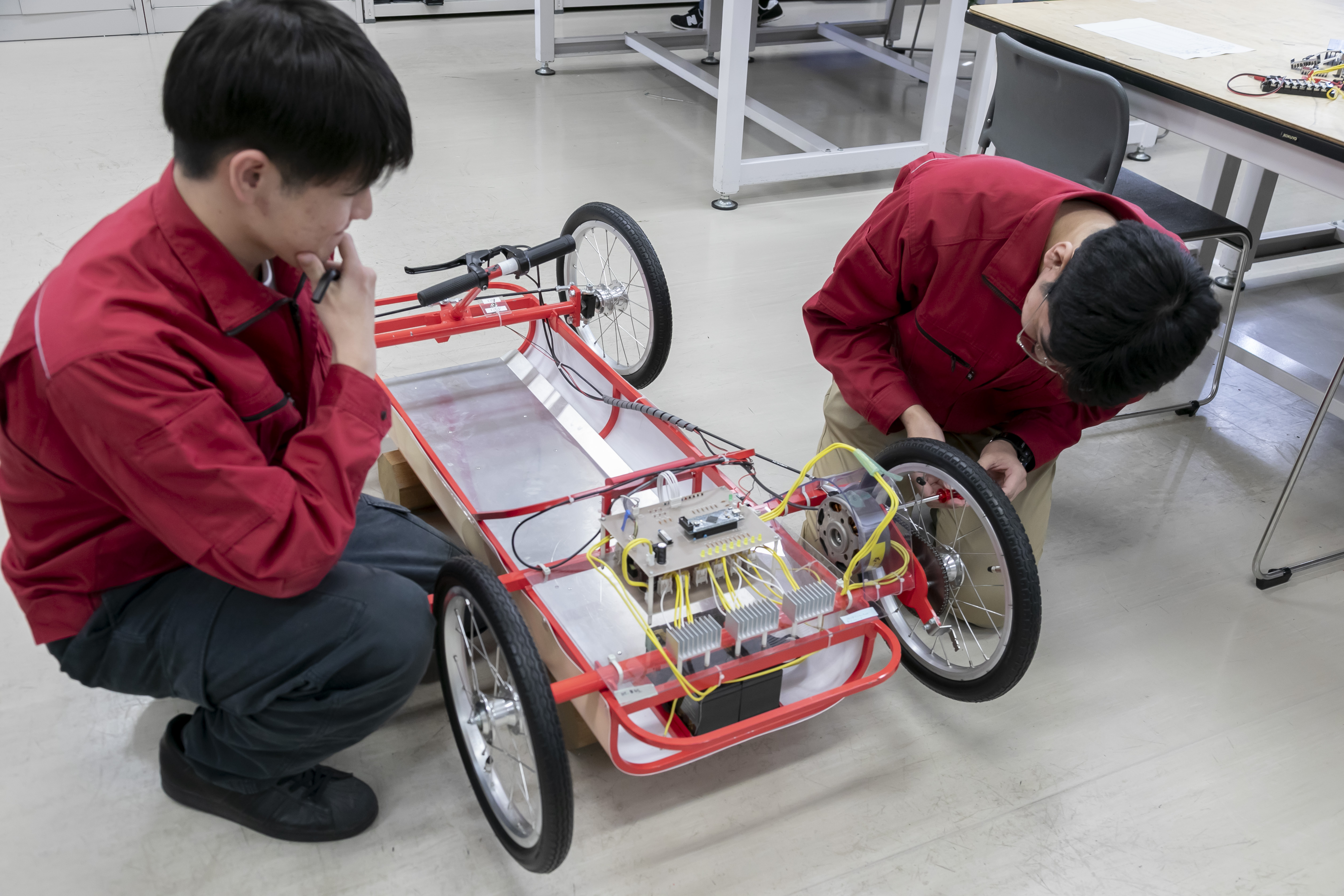

電動車両走行システム設計製作課題

近年の電動車両で主流となっているブラシレスDCモータについて、必要な回路やプログラムを含めて製作します。完成したモータは、ミニカートに取り付けて試走をおこないます。

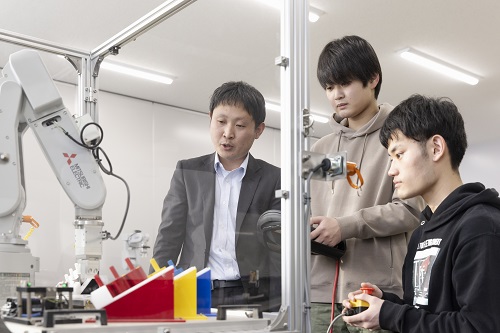

ロボット機器製作課題実習

協働ロボットを利用した生産ラインシステムを、設計・配線およびプログラミングをとおして構築する実習を行います。

授業カリキュラム

1年(1年次)

| 基礎学科 | コンピュータ工学 電磁気学 I・II 電気回路 I・II 電気数学 I・II 電子回路工学 I 安全衛生工学 |

| 基礎実技 | 電気工学基礎実験 電子工学基礎実験 情報工学基礎実習 |

| 専攻学科 | 環境エネルギー工学 電気機器学 I 電気・電子計測 シーケンス制御 ※1年次は、電気・制御・エネルギーの各技術を習得する上で求められる幅広い分野の基礎を学びます。また、学科で学ぶ知識は関連する実習を通してさらに理解を深めます。 |

| 専攻実技 | 環境・エネルギー実験 電気機器実験 CAD実習 機械工作実習 電気設備設計施工実習 I シーケンス回路実習 シーケンス制御実習 I |

2年(2年次)

| 基礎学科 | 電子回路工学 II 制御工学 I・II 品質管理 |

| 基礎実技 | 電子回路基礎実験 |

| 専攻学科 | 機械工学概論 I・II 電気機器学 II 電力管理 電気エネルギー概論 自動制御 センサ工学 インタフェース技術 制御プログラミング |

| 専攻実技 | 電気・電子計測実習 電力管理実習 空気圧実習 シーケンス制御実習 II 電気設備設計施工実習 II 制御盤製作実習 FAシステム実習 制御ブログラミング実習 自律型ロボット製作実習 電気設備実習 電気システム実習 総合制作実習 I・II ※2年次には、基礎知識を踏まえて、シーケンス制御・マイコン制御などの実習課題に取り組みます。また省エネルギー技術や自然エネルギーを有効に利用するための技術を身につけます。 |

3年(1年次)

| 専攻学科 | 発変電工学 送配電工学 電気設備管理及び電気法規 パワーエレクトロニクス ロボット機器 機械工学概論 生産管理 品質管理 経営管理 工業法規 職業能力開発体系論 安全衛生管理 |

| 専攻実技 | CAD/CAM応用実習 コンピュータ応用実習 パワーエレクトロニクス実習 電気設備設計製作実習 安全回路設計製作実習 電子装置設計製作実習 ロボット機器実習 ロボット装置設計製作実習 ロボット機器製作課題実習 自動化システム応用実習 ロボット制御システム設計製作実習 電動力応用機器実習 電動車両走行システム設計製作課題実習 安全衛生管理実習 ※専門課程2年生までの基礎力の上に、より実践に近い応用力を身につけるためパワーエレクトロニクスやCAD/CAM技術を学びます。また、大きな課題にチームワークで取り組み、ものづくりの本質に近づきます。 |

4年(2年次)

| 専攻学科 | 自動計測 応用電子回路 新エネルギー技術 エネルギーマネジメントシステム 工業技術英語 創造的開発技法 |

| 専攻実技 | 機械工作・組立て実習 自動計測実習 |

| 応用 | 開発課題実習 ※最終年次は開発課題に取り組みます。系の枠を越えて同級生とチームを組み、ニーズ把握から企画、開発を始め、設計、製作というものづくりに必要なすべてのことを学びます。 |

上山 隆志 (KAMIYAMA Takashi) 職業訓練指導員

主な担当科目:

電気回路、シーケンス制御、シーケンス回路実習

専門分野・研究開発テーマ:

シーケンス制御、電気設備工事

資格等:

職業訓練指導員免許、1級技能士((電気機器組立て・シーケンス制御作業)、(機械保全・電気系保全作業))、1級電気通信工事施工管理、2級電気工事施工管理、第二種電気工事士、産業用ロボット特別教育インストラクター

電気回路、シーケンス制御、シーケンス回路実習

専門分野・研究開発テーマ:

シーケンス制御、電気設備工事

資格等:

職業訓練指導員免許、1級技能士((電気機器組立て・シーケンス制御作業)、(機械保全・電気系保全作業))、1級電気通信工事施工管理、2級電気工事施工管理、第二種電気工事士、産業用ロボット特別教育インストラクター

斉藤 功朗 (SAITOU Atsurou) 職業訓練指導員

主な担当科目:

FAシステム実習、CAD実習、制御盤製作実習

専門分野・研究開発テーマ:

制御盤製作、PLC制御・過去の研究開発テーマ(ロボットアームとコンベアを用いたクレーンゲーム装置)

資格等:

職業訓練指導員免許、1級技能士(電気機器組立て(配電盤・制御盤組立て作業))

FAシステム実習、CAD実習、制御盤製作実習

専門分野・研究開発テーマ:

制御盤製作、PLC制御・過去の研究開発テーマ(ロボットアームとコンベアを用いたクレーンゲーム装置)

資格等:

職業訓練指導員免許、1級技能士(電気機器組立て(配電盤・制御盤組立て作業))

杉田 大輔 (SUGITA Daisuke) 職業訓練指導員

主な担当科目:

シーケンス回路実習、電磁気学

専門分野・研究開発テーマ:

電気工事、情報配線施工

資格等:

職業訓練指導員免許、第三種電気主任技術者、電気通信主任技術者(伝送)

シーケンス回路実習、電磁気学

専門分野・研究開発テーマ:

電気工事、情報配線施工

資格等:

職業訓練指導員免許、第三種電気主任技術者、電気通信主任技術者(伝送)

高田 慶太 (TAKADA Keita) 職業訓練指導員

主な担当科目:

電気回路、電力管理、電気エネルギー概論、電気工学基礎実験、電気設備設計施工実習

専門分野・研究開発テーマ:

電気設備、電気工事

資格等:

修士(生産工学)、第三種電気主任技術者、職業訓練指導員免許

電気回路、電力管理、電気エネルギー概論、電気工学基礎実験、電気設備設計施工実習

専門分野・研究開発テーマ:

電気設備、電気工事

資格等:

修士(生産工学)、第三種電気主任技術者、職業訓練指導員免許

渡辺 諒 (WATANABE Ryo) 職業訓練指導員

主な担当科目:

シーケンス制御、シーケンス回路実習、電気工学基礎実験、電力管理実習

専門分野・研究開発テーマ:

電気工事、シーケンス制御

資格等:

職業訓練指導員免許、消防設備士(甲種4類)

シーケンス制御、シーケンス回路実習、電気工学基礎実験、電力管理実習

専門分野・研究開発テーマ:

電気工事、シーケンス制御

資格等:

職業訓練指導員免許、消防設備士(甲種4類)

生産電気システム技術科

茂木 望(MOGI Nozomi)職業能力開発教授

主な担当科目:

電気設備管理及び電気法規、エネルギーマネジメントシステム、CAD/CAM応用実習、電気設備設計製作実習

専門分野・研究開発テーマ:

電気工学、電気機器

資格等:

第三種電気主任技術者、工事担任者(総合通信)、職業訓練指導員免許

電気設備管理及び電気法規、エネルギーマネジメントシステム、CAD/CAM応用実習、電気設備設計製作実習

専門分野・研究開発テーマ:

電気工学、電気機器

資格等:

第三種電気主任技術者、工事担任者(総合通信)、職業訓練指導員免許

蝦名 健一(EBINA Kenichi)職業能力開発准教授

主な担当科目:

発変電工学、新エネルギー技術、機械工作・組立て実習、ロボット機器、ロボット機器実習、安全回路設計製作実習

専門分野・研究開発テーマ:

電気設備、シーケンス制御

資格等:

第三種電気主任技術者、職業訓練指導員免許、実践教育訓練学会会員

発変電工学、新エネルギー技術、機械工作・組立て実習、ロボット機器、ロボット機器実習、安全回路設計製作実習

専門分野・研究開発テーマ:

電気設備、シーケンス制御

資格等:

第三種電気主任技術者、職業訓練指導員免許、実践教育訓練学会会員

齊藤 之寛(SAITO Yukihiro)職業能力開発准教授

主な担当科目:

自動化システム応用実習、ロボット装置設計製作実習、ロボット制御システム設計製作実習

専門分野・研究開発テーマ:

マイコン制御、シーケンス制御

資格等:

職業訓練指導員免許

自動化システム応用実習、ロボット装置設計製作実習、ロボット制御システム設計製作実習

専門分野・研究開発テーマ:

マイコン制御、シーケンス制御

資格等:

職業訓練指導員免許

佐藤 和利(SATO Kazutoshi)職業訓練指導員

主な担当科目:

パワーエレクトロニクス、自動計測実習、電動力応用機器実習、電動車両走行システム設計製作課題実習

専門分野・研究開発テーマ:

電気設備、電子回路

資格等:

第三種電気主任技術者、職業訓練指導員免許

パワーエレクトロニクス、自動計測実習、電動力応用機器実習、電動車両走行システム設計製作課題実習

専門分野・研究開発テーマ:

電気設備、電子回路

資格等:

第三種電気主任技術者、職業訓練指導員免許

飯塚 浩一(IIZUKA Koichi)特任職業能力開発教授

主な担当科目:

電子回路基礎実験、電子装置設計製作実習、コンピュータ応用実習

専門分野・研究開発テーマ:

アナログ電子回路

資格等:

修士(工学)、職業訓練指導員免許

電子回路基礎実験、電子装置設計製作実習、コンピュータ応用実習

専門分野・研究開発テーマ:

アナログ電子回路

資格等:

修士(工学)、職業訓練指導員免許

高校では文系でしたが電気関連に進学したいと思い、当時の選択科目で受験できたのが能開大でした。電気系では、どう回路を組んだら思った通りに電気信号を流して機械を動かすことができるか、ということを学んでいます。もともと数字が苦手でしたが、能開大に来て親しみやすくなったと感じています。

機器によく触れ、理解を深める

葛城 大輝さん

電気系4年次

電気系4年次

現在はベルトコンベアなど、機械を動かすためのプログラムの書き方を学んでいます。家電や工場で使われる機器のプログラムを書ける技術者を目指しているので、油圧空圧の機器やタッチパネルなどの扱い方を学び、無駄なく短時間でプログラムを書けるようになりたいです。能開大にはさまざまな機器があり、普段から親しみを感じられますよ!

どこに入るかより何を学ぶか

杉田 大輔

職業訓練指導員

職業訓練指導員

電気系ではすべてのモノに欠かせない「電気」について理論から実習を通して理解を深めます。また、付随して情報、機械、電子回路など様々な要素も学びます。2 年生からは製作実習があり、企画・設計・製作・評価という生産プロセスを実習を通して経験することができることも本校の大きな強みです。少子高齢化社会といわれる中これらの素養を身につける人材は我が国にとって必要不可欠であり、北海道能開大にはその環境があります。

卒業生Voice

未来を支えるための学びを能開大で

髙島 航大さん

2022年生産電気システム技術科 修了

勤務先 北海道電気技術サービス株式会社

2022年生産電気システム技術科 修了

勤務先 北海道電気技術サービス株式会社

実践的な授業が多くあると聞き、就職後もすぐに業務に取り組めるのではないかと、能開大に進学しました。ハードウェアからプログラミング等、電気の仕事に必要な技術を基礎から学びました。標準課題実習では、自分たちでモーターを作り、電子回路基板を設計してプログラム作成も行い、電気自動車を作ります。困難の末に実際に走行した時には、作り切ったという達成感を得ました。3 科合同での開発課題実習では、自分が知らない知識を学び、各科の考えを交えて作品を作り、とてもやりがいを感じました。

現在私は、シーケンス、高圧電気に携わる仕事をしており、能開大で学んだシーケンス図面の読み方や、高圧電気についての学びが活かされています。電気は私たちの生活に欠かせないものであり、これからの北海道を、そして日本を確実に支えていく重要な産業です。興味を持たれた方は能開大で電気を学んでみてください。

現在私は、シーケンス、高圧電気に携わる仕事をしており、能開大で学んだシーケンス図面の読み方や、高圧電気についての学びが活かされています。電気は私たちの生活に欠かせないものであり、これからの北海道を、そして日本を確実に支えていく重要な産業です。興味を持たれた方は能開大で電気を学んでみてください。

技術を磨ける環境を活かして

渡邉 惣太さん

2021年生産電気システム技術科 修了

勤務先 北海道古川電気工業株式会社

2021年生産電気システム技術科 修了

勤務先 北海道古川電気工業株式会社

私は現在、配電盤やローカル盤を設計する仕事をしています。主に回路図や外形図をCAD で製図し、電気が流れても問題ない構造になるよう設計します。

能開大では、電気エネルギーを生み出す発電機の種類、その効率や問題点、シーケンス制御などを学びました。制御盤に図面通りに電線を配線して動作実験をする実習では、見た目を綺麗に点検しやすいよう、電線を揃えて配線しました。パワーコンディショナーを製作するグループ実習では、基板製作やプログラミングなどを手分けして作業し、納得がいかなかった私は、製作期間が過ぎても一人で原因を探して修正し、その結果、動作するようになったことが印象に残っています。

能開大には、働く上で必要な知識や技術を磨ける環境が揃っています。その環境を活かすことで、将来仕事をしている格好いい自分に近づけると思います。

能開大では、電気エネルギーを生み出す発電機の種類、その効率や問題点、シーケンス制御などを学びました。制御盤に図面通りに電線を配線して動作実験をする実習では、見た目を綺麗に点検しやすいよう、電線を揃えて配線しました。パワーコンディショナーを製作するグループ実習では、基板製作やプログラミングなどを手分けして作業し、納得がいかなかった私は、製作期間が過ぎても一人で原因を探して修正し、その結果、動作するようになったことが印象に残っています。

能開大には、働く上で必要な知識や技術を磨ける環境が揃っています。その環境を活かすことで、将来仕事をしている格好いい自分に近づけると思います。

幅広い知識と技術で即戦力に

宍戸 亨至さん

2017年生産電気システム技術科 修了

勤務先 株式会社北海道熱供給公社

2017年生産電気システム技術科 修了

勤務先 株式会社北海道熱供給公社

「ものづくり」に興味があり、実験や実習時間が多く、専門知識・技術を学べるという点が進学の決め手。実習の中には苦手なものもありましたが、少人数の実習や先生の指導で、基礎からしっかりと理解できました。現在は冷暖房の熱源である水や電気の供給を行う機器の運転管理業務に取り組んでいます。業務ではさまざまな事に臨機応変な対応が求められます。そうしたことも在学中に実習課題で問題解決のため試行錯誤した経験があったので、スムーズな対応ができ、役立っています。能開大では、さまざまな専門知識・技術を学べるので、どのような仕事でも経験を活かせると感じます。知識があれば業務内容の理解も容易で、即戦力として活躍できるでしょう。

大切なのはチャンレンジすること

金井 優実さん

2016年生産電気システム技術科 修了

勤務先 北海電気工事株式会社

2016年生産電気システム技術科 修了

勤務先 北海電気工事株式会社

私の卒業した小学校では校舎敷地内に風車や太陽光発電設備があり、その省エネ活動をきっかけに地球温暖化対策や発電に興味を持ち続けていました。そんな私に能開大はぴったりの学校でした。授業は主に実習で、実際に自分でチャレンジしていくことで、目に見えて上達を実感できました。また、全体的に人数が少ない為、先生と一対一で学ぶ事もでき、知識も身に付きやすいです。ただ何となく就職するだけだと自分の為にならず、長く続かない場合もあります。この学校生活を上手に活用して自分は何をしたいのか、将来どうなりたいのかをイメージしておくと良いと思います。

実践的なスキルが役立っています

月舘 勇樹さん

2017年生産電気システム技術科 修了

勤務先 株式会社北弘電社

2017年生産電気システム技術科 修了

勤務先 株式会社北弘電社

就職に強く、実践的な技能や知識が身に着くことから北海道能開大を選択。忙しい学生生活を通じて、多くの技能・知識を得られました。今は発電所、変電所など現場代理人としての業務に就いています。開発課題で培った「複合的な知識を終結させ、課題に取り組む」スキルは業務で活かせました。北海道能開大は将来の自分を想像し、社会へ飛び立つ準備ができる場所だと思います。

令和6年度

- JFEスチール(株)東日本製鉄所

- OMC(株)

- NTTアノードエナジー(株)

- 東洋熱工業(株)

- フジテック(株)

- (株)マイスターエンジニアリング

- (株)メイセイ

- 日研トータルソーシング(株)

- (株)北海道熱供給公社

- 三菱重工交通・建設エンジニアリング(株)

- (株)メイテックフィルダーズ

- (株)成田エアポートテクノ

- (株)ジェイテクトハイテック

令和5年度

- (株)つうけん

- (株)明電エンジニアリング

- アルプスアルパイン(株)

- エス・イー・シーエレベータ(株)

- (株)大林組

- 日鉄テックスエンジ(株)

- 高砂熱学工業(株)

- (株)竹中工務店

- 富士電機津軽セミコンダクタ(株)

- 東光電気工事(株)

令和4年度

- (株)ワダエンジニアリング

- (株)宮越工業

- (株)大林組

- (株)繁富工務店

- (株)太平エンジニアリング

- 新日本空調(株)

- 北海電気工事(株)

- 新菱冷熱工業(株)

- (株)トヨタ車体研究所

- (株)でんこう

- (株)トップエンジニアリング

- フジテック(株)

- 三菱電機システム(株)

- 東テク北海道(株)

- JFEスチール(株)西日本

- (株)IHI物流産業システム

- 札幌制御システム(株)

進学(これまで)

- 職業能力開発総合大学校(修士)

取得可能な資格

(例)

- 第二種電気工事士

- 第一種電気工事士

- 第三種電気主任技術者

- 技能検定(電気機器組立て2級、機械保全2級、シーケンス制御2級)