7月28日(日)に「ものづくり体験教室」を開催しました。

「ものづくり体験教室」は次世代を担う小学生の高学年を対象に、「ものづくり」に興味・関心を持ってもらう契機となるように行っており、今年で第11回目となります。

当日は厳しい暑さにもかかわらず小学生及び保護者67組(168名)の方々にご参加いただきました。

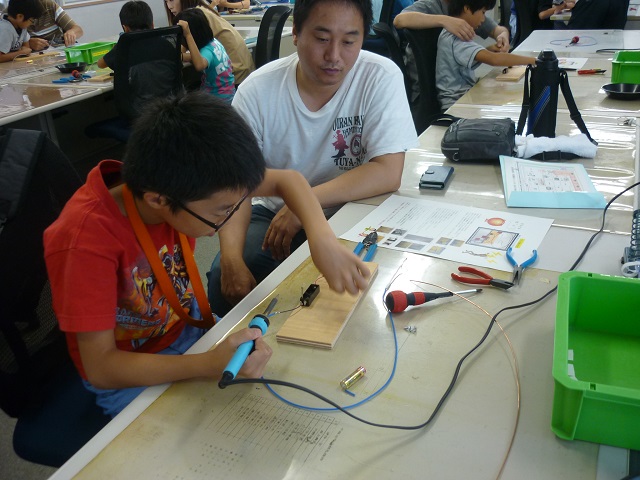

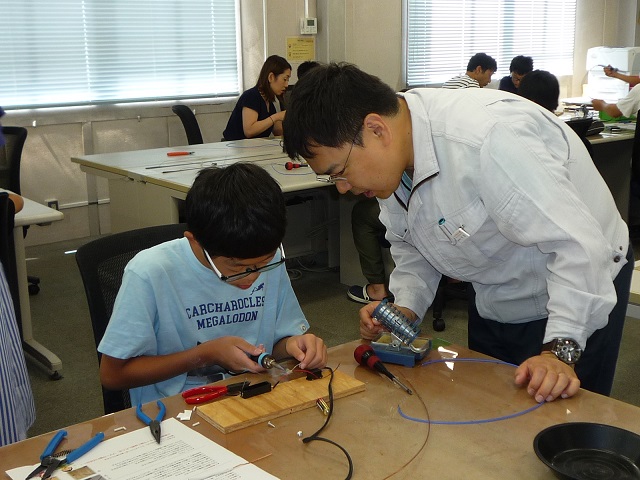

お子さん達は、職業訓練指導員や保護者の皆さんに手伝ってもらいながら、金属を叩いて加工したり、電球をはんだでつけたりなどして自分達の力で一生懸命に作業を進めていきました。そして作品が完成すると、達成感と喜びに満ち溢れておりました。

実施したアンケートからは、「難しかったけれど楽しかった」等の感想を数多くいただき、ものづくりの大変さとやりがいを知っていただけました。

ポリテクセンター佐賀便り 令和元年度

ポリテクセンター佐賀便りでは、当センターで行われているイベント等を随時掲載していきます。

令和元年度

利用者・地域住民のために伊賀屋駅の掃除を行いました!

令和2年2月5日(水)に、当支部の職員が当センター最寄駅の「伊賀屋駅」の清掃を行いました。

伊賀屋駅は、当施設の利用者や職員、近隣住民の皆さんには欠かすことができない発着点であり、駅構内からは背振山がきれいに見える閑静な無人駅となっています。このあたりは、時季によってハトが多く、駅利用者から電車を降りて施設まで、フンが多く目につくという声もありました。

そこで、当施設で「伊賀屋駅周辺をきれいにしよう」と声が挙がり、JR佐賀駅協力をお願いし、"駅クリーン作戦"を実施しました。

昼休みの時間に、8人の職員がボランティアとして集結し、30分ほどかけて清掃を行った結果、普段利用している職員が驚くぐらいきれいになりました。今後についても、当センターでは地域に貢献し、地域に根差した活動を行っていきたいと思います。

今後の活動についても、ぜひご期待ください!

清掃する職員

アビリンピックが開催されました!!

令和2年1月25日に、ポリテクセンター佐賀で第42 回佐賀県障害者技能競技大会(アビリンピック)が開催されました。

この大会は、障害のある方々が、日頃培った技能を互いに競い合うことにより、その職業能力の向上を図るとともに、企業や社会一般の人々に障害のある方々に対する理解と認識を深めてもらい、その雇用の促進を図ることを目的としています。

この大会では、普段当センターで居住系テクノインストラクター(職業訓練指導員)として職業訓練に従事している職員が、アビリンピック木工部門の競技委員として参画しました。様々な障害を持った参加者が、培った技術を一生懸命発揮し作業を行う姿を見守りつつ、高い専門性と知識を活かしたプロの視点で、作業手順や課題の仕上がり具合を厳正に審査するなどし、当大会に大きく貢献しました。

また、その他の指導員並びに事務員も大会準備・大会当日の補助を行い、とても充実した大会となりました。

※大会結果については、下記リンクより是非ご覧ください。

協力する職員の様子

公共職業安定所職員による施設見学及び意見交換会

ポリテクセンター佐賀では、11月19日(火)に今年度第2回目となる、佐賀県内及び福岡県内西・南部地域にある公共職業安定所の職業相談等を担当される職員の皆さんを対象とする当センターの施設・訓練の見学会及び意見交換会を開催しました。佐賀労働局をはじめとして、計13名の方々にご参加いただきました。

この施設見学・意見交換会は、当センターが行っている再就職のための職業訓練について、各公共職業安定所において職業訓練等に関する相談に対応されるみなさんに、職業訓練の実際の現場を見ていただくことにより、訓練内容、意義・効果への理解を深めていただくことを、また、当センターが、公共職業安定所における相談の現場の状況から、求職者の方々の動向、訓練ニーズの変化などの情報をいただき、広報・募集活動、あるいは訓練の運営等に生かしていくこと目的に実施しているものです。

公共職業安定所の皆さんには、約1時間、現在実施している各訓練コースをじっくり、そして熱心にご覧いただくとともに、多くの質問等をいただきました。また、意見交換会においては、貴重なご意見などをいただき、ありがとうございました。今後も引き続き、職業訓練の紹介・受講勧奨にご協力をいただきますようよろしくお願いします。

施設・訓練の見学の様子

見学後の意見交換会

「さがものづくり技能フェスタ2019」に出展しました!

ポリテクセンター佐賀では、人材開発促進月間中の、令和元年11月10日(日)に佐賀県産業技術学院(多久市)で開催された、「さがものづくり技能フェスタ2019」に出展しました。

出展内容としては、小中学生を対象とした「ものづくり体験(LEDライト、木工鍋しき製作)」の開催を主体に、職業能力の開発及び高年齢者・障害者の雇用の促進に関する情報提供コーナーを設け、数多くの方々にPRなどを行いました。

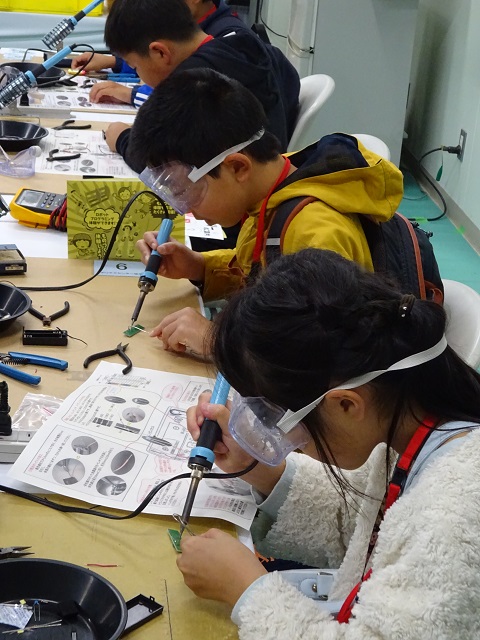

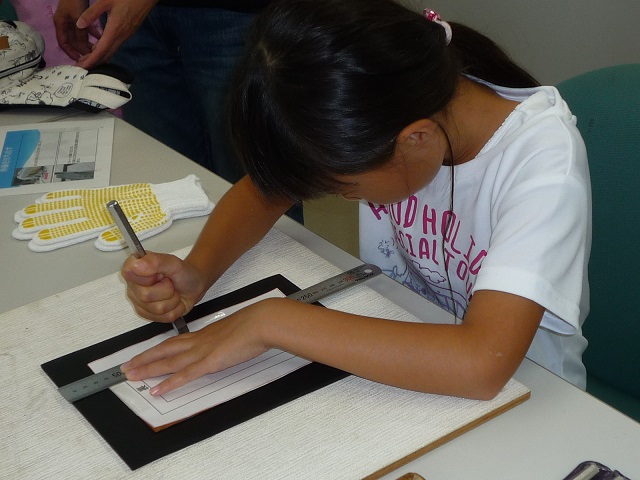

当日は、紅葉が映える快晴の秋空に恵まれとても暖かく、フェスタには約5,000人の方々が来場され、ものづくりの体験には51名の小中学生と保護者の方が参加されました。参加した子供たちは、LEDライトづくりで初めて経験するはんだ付け作業や道具に悪戦苦闘したり、木工鍋しき製作では材料の組立て、ボンドによる接着に夢中になるなど、真剣に向き合って、みんな体験を楽しんでくれたことと思います。

みんな思い思い、ものづくり体験での達成感を実感し、ニコニコした表情で完成したオリジナル作品を持って帰る子供たち、ものづくりの楽しさを知る良いきっかけになったことと思います。

ようこそ!ポリテクセンターへ

鍋敷きづくり、組み合わせ、こうかな?

LEDライトづくり、みんな真剣そのもの。はんだ付け、気をつけてね。

「ものづくり体験教室」を開催しました!(7月28日)

開会式

銅板昆虫づくり

銅板キーホルダーづくり

玄関表札づくり

イライラ棒づくり

ディスプレイボックスづくり

参加された皆様の感想

- 使ったことや見たことのない道具を使用することができ、とても楽しかったです。また来年も参加したいです。(キーホルダー)

- 難しい所もあったけど、とても楽しかったです。ものづくりは元々好きだったけど、前より好きになりました。(玄関表札)

- 表札を作る機会は無いと思うのでよかったです。難しかったところもあったけど楽しかったです。(玄関表札)

- 子供は将来エンジニアになりたいと言っていますので、今回参加させていただき、よい機会になったと感じました。(イライラ棒)

- 釘を打つのが少し大変だったけど、上手にできて良かったです。夏休みに色々な工夫をしたいです。(ディスプレイボックス)

- 電動ドライバーを初めて使いました。使い方を覚えたので、またネジを締める時に使いたいです。(ディスプレイボックス)

安全標語優秀作品表彰式を行いました!

令和元年6月18日(火)に、当センター多目的棟において「令和元年度 安全標語優秀作品表彰式」を実施しました。

安全標語の募集は、7月1日から7日までの「全国安全週間」の実施に伴い、当センターでも安全意識の高揚とセンター内の無災害を目指すために毎年行っています。訓練受講生から延べ92作品の応募があり、職員の投票により、最優秀賞をはじめとする6点の受賞作品の選出を行いました。どの作品も素晴らしく、僅差での選出となりました。

入賞作品

最優秀賞 「慣れるほど 緩む心に ブレーキを」

優秀賞 「声出して 指差し確認 無災害」

優秀賞 「お互いに 注意し合える 安全環境」

入賞 「あせらずに ゆとりをもって まず確認」

入賞 「今日もまた 初心に戻り 安全作業」

入賞 「危険予知 早め早めの 心がけ」

以上、6作品を制作した方には、所長から表彰状が授与されました。

これらの作品は、今年度の全国安全週間のスローガンである「新たな時代にPDCA みんなで築こう ゼロ災職場」とともに、センター内の無災害の達成にむけて、掲示を行います。

今回表彰された作品は、全員が一致団結して安全環境を築いていくことの大切さや、初心を忘れず常に緊張感を持って訓練を行うことの大切さ、そして災害を起こさないために普段から行っている安全活動を謳った作品が見受けられました。これは、やがて産業界に巣立っていく皆さんが、日頃から常に緊張感と危機感を持って訓練に励んでいる証だと思います。

安全標語優秀作品表彰式の様子

入賞作品

表彰の様子

所長による挨拶

受賞された訓練生

テクノインストラクター(職業訓練指導員)は高い専門性を活かし、地域貢献にも大活躍!

日ごろポリテクセンターでは、離職された方の再就職に向けた新たな技能・技術を習得するための職業訓練(アビリティコース)や企業にお勤めの方の技能・技術のレベルアップのための在職者訓練(能力開発セミナー)を行っています。

それらの職業訓練を担っているのが、テクノインストラクター(職業訓練指導員)です。今回は「テクノインストラクターの有する高い専門知識・技術力を活かした地域貢献」の取組みについて、その一部をご紹介します。

さる6月8日(土)に「高校生ものづくりコンテスト佐賀県大会」(主催:佐賀県工業高校部会)が開催され、テクノインストラクター2名が、旋盤作業部門の審査員として参画しました。

この大会は、『佐賀県における将来のものづくりを支える優秀な若年技能者を育成する』という趣旨のもと開催されており、今回会場となった佐賀工業高校の旋盤実習場では県内6校の工業高校の代表選手達が旋盤を駆使し課題作成に取り組む中、テクノインストラクターの2名は、近い将来、佐賀のものづくり産業を担うことになる選手達に大きな期待を寄せ、その作業の様子を見守りつつも、一方で高い専門性と識見を活かしたプロの視点で、作業手順や課題の仕上がり具合を厳正に審査するなど、県内のものづくり人材の育成面において大きく貢献。

このほか、毎年、近隣の小学生を対象に行っている「親子ものづくり体験教室」(今年度は7月28日開催)では、テクノインストラクターが6つのテーマを用意し、子供達にものづくりの魅力を伝え、関心を高めてもらう取り組みも行っています。

なお、当センターではテクノインストラクターを皆様の事業所に派遣する事業も行っておりますので是非ご活用下さい。

高校生ものづくりコンテスト佐賀県大会の様子

大会会場

審査の様子①

審査の様子②

審査の様子③

「何よりも大切な命を守るため」消防避難訓練を実施しました。

令和元年5月24日(木)に、佐賀消防署にご協力をいただき、当センターの訓練生及び職員約150名が参加して消防避難訓練を実施しました。この訓練は、年2回行っており、今年度1回目の訓練となります。

訓練は、訓練火災発生の通報、初期消火活動、避難誘導、消防署への通報、人員確認とスムーズに進み、火災発生から5分以内で全員の避難完了ができました。消防署の方からも、「5分以内で全員が避難完了し、適切な訓練でした」との評価をいただきました。その一方で、「日頃から、非常口の場所・消火器の場所の確認を行い、初期消火活動を誰でも行えるようにしてほしい」と助言をいただきました。

当センター所長からは、佐賀消防署の方へのお礼とともに、「この訓練を通して、仮に災害が起きた場合も、自分自身、家族、そして周りの人たちを守れるように今後の役に立ててほしい」と、訓練終了にあたってのあいさつがありました。

その後、消防署の方の指導のもと、訓練生及び職員の代表約10名が消火器の使用訓練を行いました。今後、もしもの有事に備えて有意義な訓練となりました。

消防避難訓練の様子

初期消火活動をする職員(消火班)

消防署員による講評

所長による挨拶

消火器の使用訓練

今年度も、交通安全講話を実施しました!!

平成31年4月24日(水)に当センターの受講生105名及び職員を対象に、佐賀北警察署による交通安全講話が行われました。

この取組は、通所・通勤に自家用車が多い状況を考慮して、毎年4月と10月に行っているものです。

講師から追突事故や巻き込み事故の予防として「3秒間の車間」、「3秒、30mルール」、「3分前の行動」と3にまつわる三原則が示されました。その後、佐賀県内で実際に起こった事故のビデオを視聴し、注意すべき様々な点、特に「よかろうもん運転」をしない姿勢が肝要であると説明がありましたが、歩行者も交通ルールの理解と遵守をせねばなりません。