電気系(専門課程・応用課程)

環境・エネルギーに関する

制御技術をリードする人材を育成

今や私たちの生活に欠かせない「電気」電気エネルギー制御科では、太陽光発電や風力発電に代表される「電気をつくる」ための再生可能エネルギー活用技術、「電気で動く」モータなどについて学ぶ電気制御技術、電気で動くものを「最適につかう」ための自動化システム技術等、様々な専門知識・技術を身に付けたエンジニアを育成します。第一種電気工事士、第二種電気工事士、第三種電気主任技術者、工事担任者(第二級デジタル通信)等の国家資格に対応する授業カリキュラムも充実しています。

カリキュラム

電気エネルギー制御科1・2年次

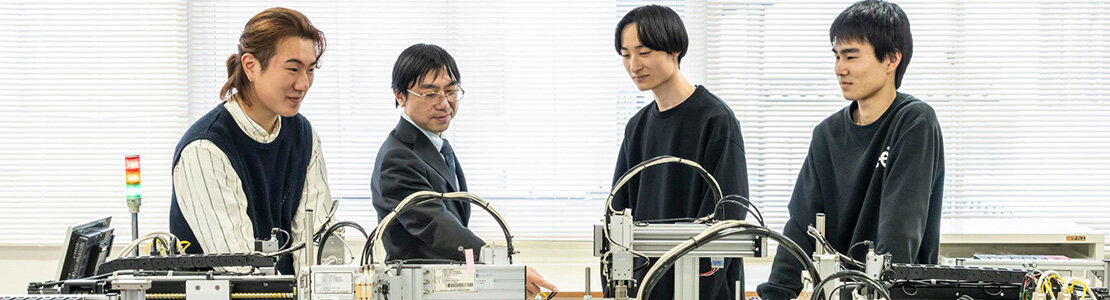

電気理論や回路技術、制御技術などの知識を学びながら、電気・電子技術者としての基礎を身につけます。

総合制作実習では、各自のテーマに基づいて、設計から製作までモノづくりの一連の流れを経験しながら総合的実践力を養います。

生産電気システム技術科3・4年次

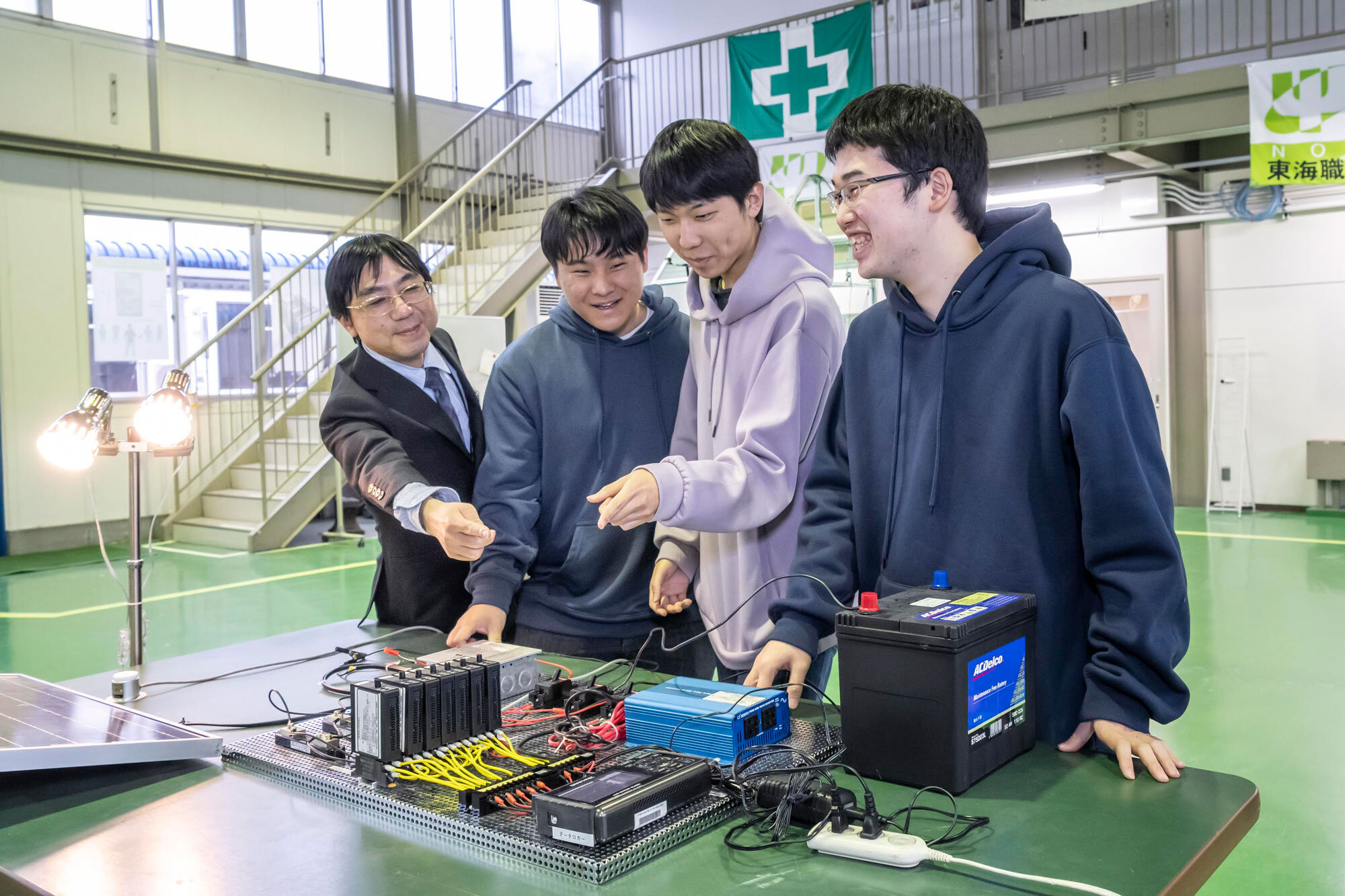

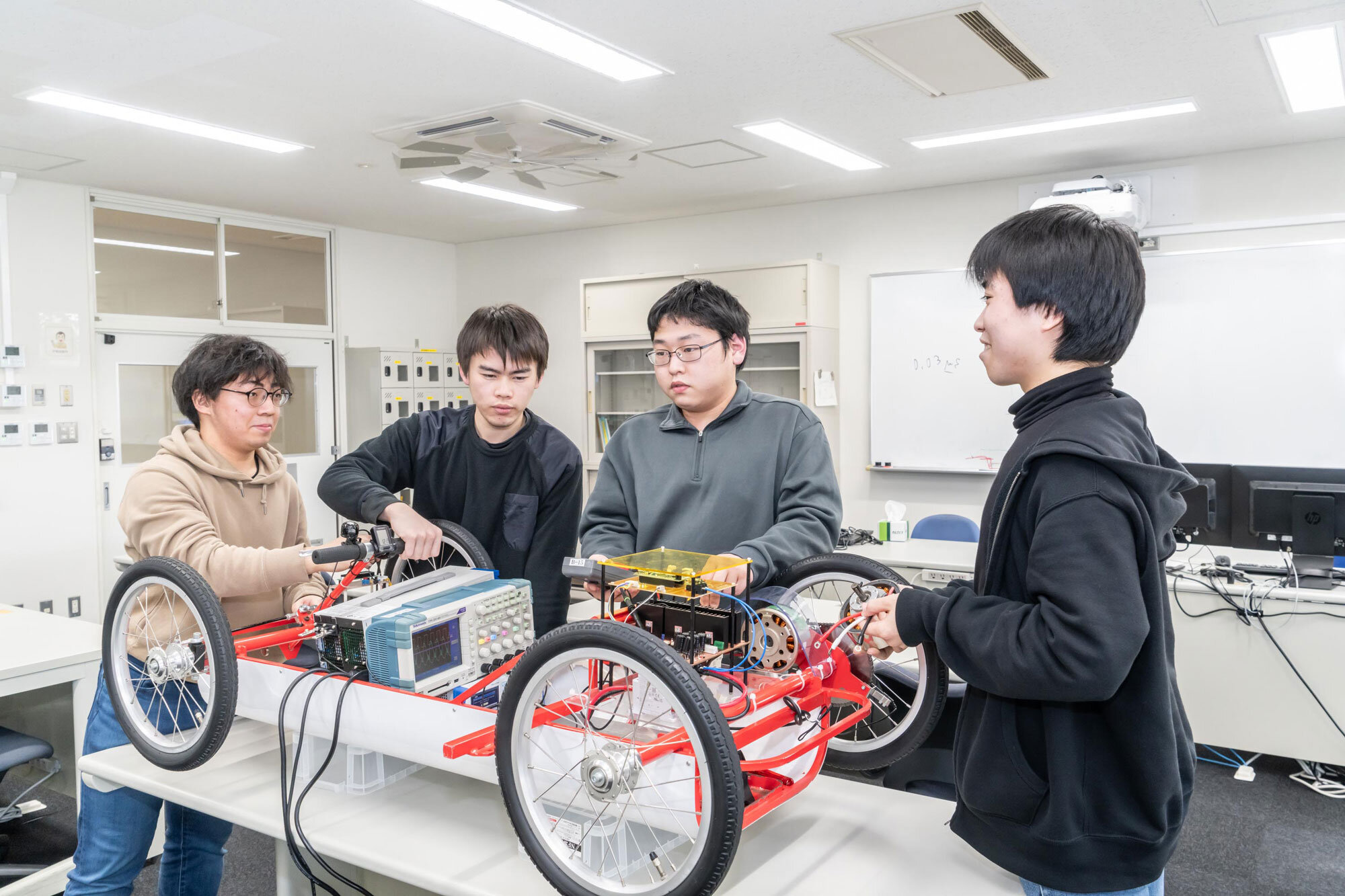

電気自動車や太陽光発電システムの製作を通じて、グループワークにより企画力・設計力を高め、4年次の開発課題実習に備えます。

企業の生産現場における課題を解決するような製品を一から構想し、設計・制作を行う「開発課題実習」に取り組みます。

開発課題実習では制御要素を担当することになります。

4年間の学び

-

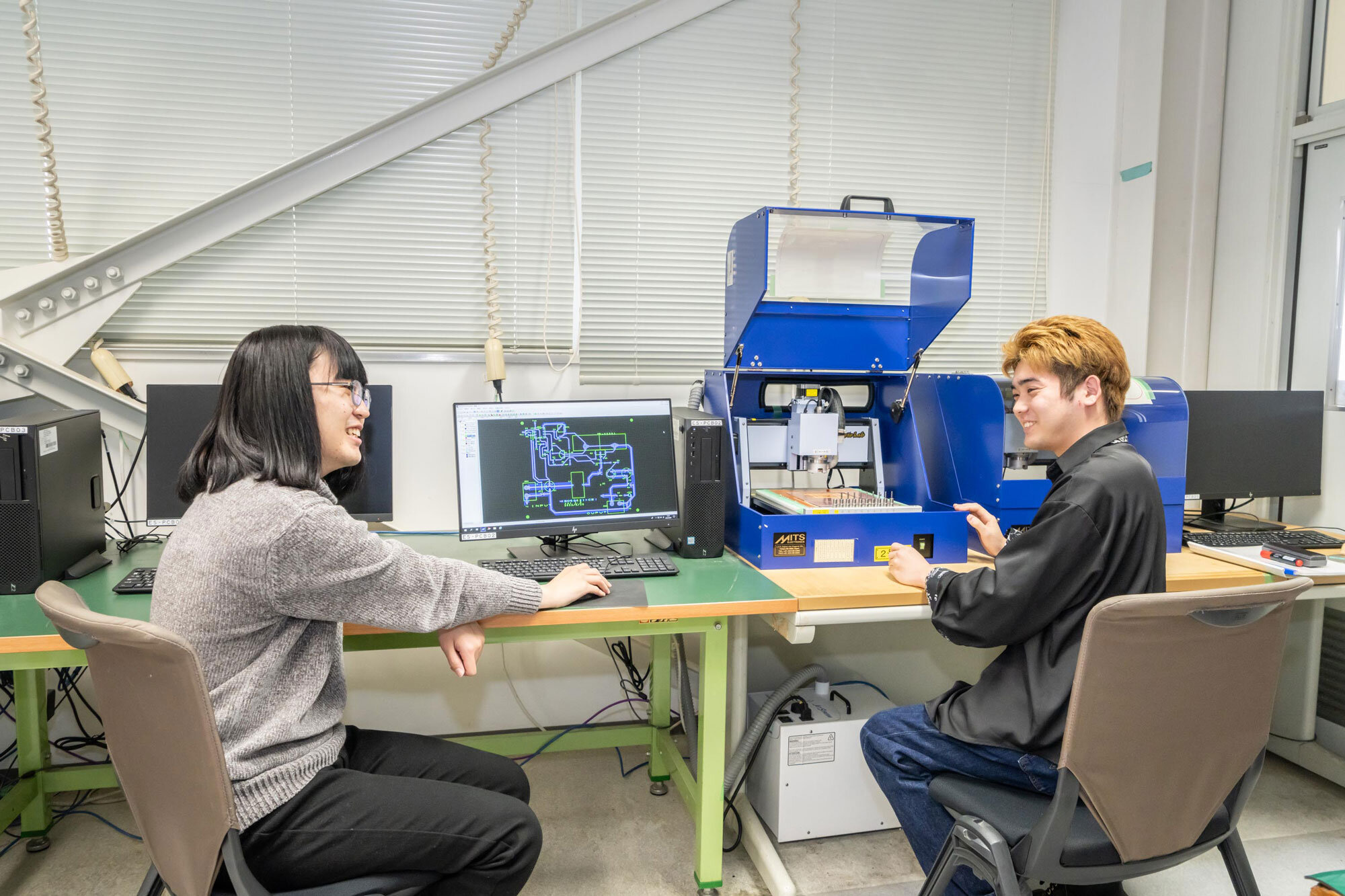

電気・電子技術

電気・電子技術者として必要とされる電気理論、電磁気学、回路理論、計測技術を習得します。また、自立型ロボットの製作実習を通して電子回路基板の製作からマイコンのプログラムの基礎を学びます。

-

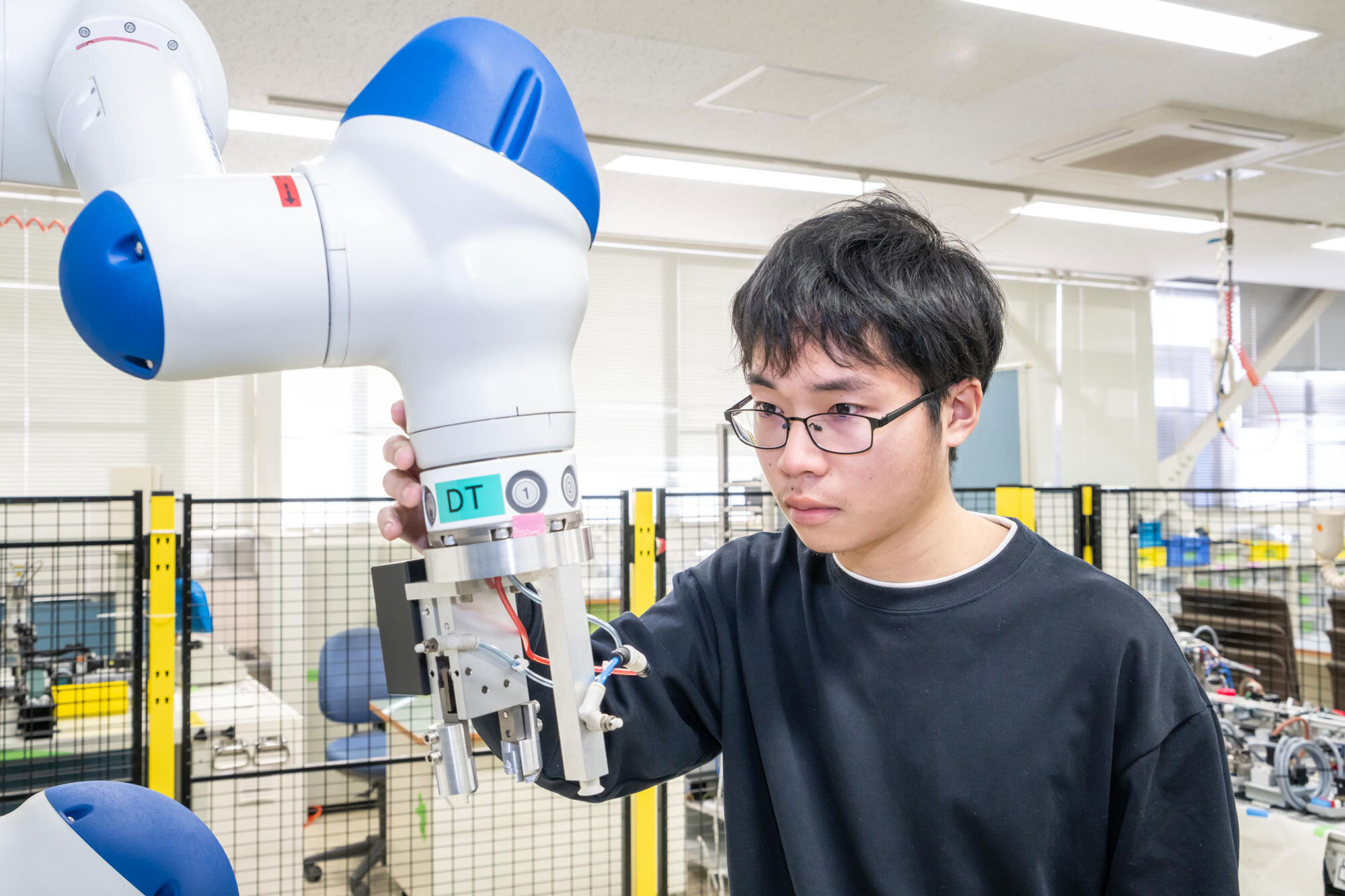

ロボットの制御技術

6軸のアームロボット実習を通して、色判別や入力信号に応じたロボット制御技術を習得します。また、安全対策や3Dロボットシミュレーションを用いての設計・開発技術についても習得します。

-

ものづくり力の育成

課題制作実習を通して、提示された仕様を満たす電子回路設計と制御プログラミングの応用技術を習得します。学生自らが主体的に取り組み、より実践的なものづくり力を向上させ、4年時の開発課題に備えます。

-

開発課題

これまでに学んだ個別の技術要素を、実際の製品開発においてどのように適用するのかを実践的に学びます。また、他科とのグループワークを通して人間力を育成します。

授業内容

- 電気電子回路

- 電気・電子回路、CAD実習

- メカトロ・制御

- シーケンス制御、PLC制御

- 再生可能

エネルギー太陽光

風力 - 電気エネルギー概論、環境エネルギー実習

- EV電動車両

- センサ工学、電気機器実習

- 電気電子回路

- 応用電子回路、パワーエレクトロニクス

- メカトロ・制御

- ロボット機器、自動化システム応用

- 再生可能

エネルギー太陽光

風力 - 発電電力制御システム、エネルギーマネジメント

- EV電動車両

- 電動力応用機器実習、電動車両走行システム設計

活躍できる未来

設計、開発、保守技術者

電気・電子機器メーカーで製品の設計や開発、アフターサービスを行います。

制御設計技術者

自動生産システム構築技術者

家電製品から工場まであらゆる機械を稼働させるシステムの設計・テスト・確認を行います。

ロボットシステム

インテグレーター

複雑化する装置の制御設計やその保守、メンテナンスを行います。

設備設計、施工、

保守、管理技術者

電力会社や各種エネルギー関連企業で設備の設計、建設、管理などに関わります。

先生のメッセージ

須山 和弘 准教授

私は、電気回路やエレベータなどで利用されているシーケンス制御を教えています。

電気は古い技術と考えられやすいのですが、これらは社会を支えるインフラで太陽光・風力など新しい技術が多く、今後も省エネなどの分野で技術者が必要とされ、将来にわたってなくなることはないでしょう。

与えられた課題を克服できる製品を作り出す技術を持てるよう一緒に勉強をしましょう。

能開大にはその環境が整っています。

入校生の声

1年 小山 樹 さん

能開大は、実習設備が充実していて最先端な勉強ができる環境が整っています。

電気分野では資格がないとできない仕事も多いのですが入校早々から資格取得に向けて勉強を始めます。

基本的な知識を習得しながら実習でその確認ができる授業となっているのでとっつきやすいです。

将来はインフラを支える電気技術者になり、社会に貢献したいと考えています。

OBのメッセージ

令和元年度修了 加藤 翔士 さん

株式会社IHI機械システム

高校は普通科に通っていましたが本当はものづくりがしたくて、実習ベースのカリキュラムにより即戦力になれる人材育成をしている能開大に進学しました。学生時代は機械や情報など多角的な分野の勉強ができ、充実していました。製造部に所属しており、設備の組立から据付試運転まで行っています。ものづくりの工程に幅広く携わるので日々勉強の毎日です。大学校で勉強したことも生かして将来はどの設備にも対応できるスペシャリストを目指したいと思っています。

取得可能な資格

- 第一種電気工事士 ※1

※1 第一種電気工事士は技能試験合格後、実務経験が必要です。 - 第二種電気工事士

- 第三種電気主任技術者

- 国家検定 技能検定(電気機器組立て2級、機械保全2級、シーケンス制御2級)

実技を伴う試験についても、必要となる準備やポイントを教員がアドバイスします。

電気系就職先

専門課程(電気エネルギー制御科)

- (株)オンダ製作所

- 太平洋工業(株)

- (株)三機

応用課程(生産電気システム技術科)

- (株)きんでん

- (株)IHI物流産業システム

- フジテック(株)

- シチズン時計マニュファクチャリング(株)

- (株)東陽テクニカ

- 岐阜車体工業(株)

教員紹介

専門課程

| 氏名 | 専門分野 |

|---|---|

| 森山 康人 | 電気設備、電気理論、シーケンス制御 |

| 須山 和弘 | 電気理論、シーケンス制御、プログラマブルコントローラ制御 |

| 市川 智徳 | 電気理論、電気設備、シーケンス制御 |

| 渡村 雄幸 | 電気計測、電気設備、シーケンス制御 |

| 小島 拓也 | 電気理論、電気設備、電気機器 |

応用課程

| 氏名 | 専門分野 |

|---|---|

| 佐々木 英世 | 電子回路設計、マイクロコンピュータ利用技術、モータ制御技術 |

| 東 英嗣 | 電子回路設計、マイクロコンピュータ利用技術 |

| 橋本 正樹 | シーケンス制御、PLC制御、電気設備 |

| 堀内 美麿 | 電気設備、マイクロコンピュータ利用技術 |

| 矢口 博道 | シーケンス制御、PLC制御、電気設備 |

Page Top