能開大の4つの魅力

能開大独自の教育訓練システムで、可能性を最大限に高めます!

1.少人数制と実験・実習重視のカリキュラム

- 1科あたりの定員を20名から30名の少人数制とし、学生一人ひとりが十分に実験、実習に取り組むことができる環境を整備しています。

- 4年間の授業時間の約65%が実験、実習。

近畿能開大の魅力1 少人数制と実習重視のカリキュラム

少人数だから可能な手厚い指導で技術が身に付き、資格も取れました。

生産機械技術科 Hさん 兵庫県 神戸龍谷高等学校出身

旋盤やフライス盤は1人1台あり、実習中はずっと操作できるのでどんどん技術が身に付きます。現在はマシニングセンタの使い方を実践的に学んでいます。また、先生が一人ひとりの理解度を把握して適切にフォローしてくださるので勉強でつまずくことがありません。私はシーケンス制御が苦手でしたが、放課後もつきっきりで先生に教えていただき理解できるようになりました。資格取得に向けても熱心に指導していただき、ガス溶接とアーク溶接の資格を取得できています。加えて、学科の仲間とすぐ友達になれるのも少人数制の大きな魅力です。

志の高い仲間に刺激を受け若年者ものづくり競技大会に挑戦。

電子情報技術科 Hさん 長野県 長野県飯田OIDE長姫高等学校出身

いろいろな種類の機械が人数分用意されており、実際に機器に触れながら試行錯誤して学べるので知識・技術が確実に習得できます。少人数制なのでクラス全員の絆が自然と強くなり、「協力して頑張ろう」という雰囲気があるのが特徴です。また「より完璧に近いものを目指す」という高い意識を持っている人ばかりで、学びへの意識・モチベーションも常に保てます。そんな最高の仲間に影響され、私は「若年者ものづくり競技大会」に挑戦しました。大会に向けて先生も個別で指導してくださり、電子回路組立ての競技で敢闘賞を受賞できました。

グループワークが多くクラス全員と必ず仲良くなれる環境です。

電気エネルギー制御科 Sさん 大阪府 大阪府立高石高等学校出身

少人数制でグループワークも多いため、クラス全員とすぐに打ち解けて仲良くなれます。みんなで協力しながら課題に取り組んだり、休み時間に勉強を教え合ったりと助け合いながら学べて楽しいです。先生との距離が近く、疑問点があれば授業中でもすぐに質問できます。私がC言語でのプログラミングの授業で少し悩んでいると「どこがわからないのかな?」と先生から声をかけてくださり、丁寧に教えていただきました。学生一人ひとりに目を配って、理解できるまでとことん指導してくださるので授業についていけなくなることは決してありません。

仲間と協力しながら学ぶ中でコミュニケーション能力も高まります。

住居環境科 Tさん 大阪府 大阪府立鳳高等学校出身

入校前は友人ができるか不安でしたが、全員が建築という共通の興味を持っているので話が合いすぐに仲良くなれました。休日にもクラスメイトと遊び、先日は京都の神社仏閣を巡って梁などの横架材や構法などに注目して見学しました。とても充実した学生生活を送れています。先生が学生の習熟度や目標に合わせて手厚くサポートしてくださるのも少人数制ならではだと感じます。1つの実習に先生が2~3人で対応し、丁寧に教えていただけるので、CADでの設計手法や様々な機器類の操作方法など将来に活かせる技術がしっかりと身に付きました。

2.充実した施設・設備

- 安全に配慮し、授業に集中できる充実した設備。

- 即戦力の育成・活躍を可能とする生産現場に対応した環境。

近畿能開大の魅力2 充実した施設、設備

| 建物名 | 役割 | 備考 |

|---|---|---|

| A棟 | 事務所・教室棟 | |

| B棟 | 電気棟・別棟 |

基板加工機やボール盤を使って基板を製作したり、Design Forceなどのソフトで電子回路を設計したり、シーケンサーを用いてロボットアームを動かしたりとさまざまな実習を行います。現在は太陽光発電につなぐパワーコンディショナを製作中です。多彩な機器に触れながらスキルを確実に習得できます。 |

| C棟/CⅡ棟 | 機械棟/機械系実習棟 |

半自動の旋盤・フライス盤、レーザー加工機などの専門機器を使用して、ものづくりのスキルを高められました。 |

| D棟 | 電子情報/機械棟 |

1人1台パソコンが用意され、CADで回路図を設計したり、サッカーロボットをつくりプログラミングを学んだりしました。エッチング装置やスペクトラムアナライザ、3Dプリンターなどもあります。 |

| DⅡ棟 | 電子情報/建築棟 | |

| E棟 | 学生ホール | |

| N棟 | 建築系実習棟 |

丸ノコやパネルソーがあり、天井クレーンも設置されています。まるで建築現場が切り取られて入っているような建物で、木造住宅や鉄骨造の構造物を実際に建設して学んでいきます。コンクリートの圧縮試験のための機器や耐震性を調べる装置もあり、研究能力を高める学習も行います。 |

3.プロジェクト型開発学習

- プロジェクトを通して創造性、企画力、開発力、コミュニケーション力をUP。

- 企業の抱える課題に、各専門分野の学生が力を合わせて取り組みます(開発課題実習)。

近畿能開大の魅力3 プロジェクト型開発学習

プロジェクト型の教育訓練

近畿能開大では、工学において学問を実際の社会(企業)での製品開発に適用するため、学問に加えさらなる「実体験」ができるプロジェクト型体験を行い、社会で活躍する能力を養います。少人数でチームを組み、企画、設計、製作、評価はもちろん、付随する工程管理、文書作成、ミーティング、プレゼンテーションなど企業が行う製品開発の流れを何度も体験でき、成功はもちろん失敗からも多くのことが学べます。

プロジェクト型体験学習の流れ(応用課程まで進学した場合)

| 年次 | 課程 | 実習 | 学習内容 |

|---|---|---|---|

| 2年次 | 専門課程 | 総合制作実習 |

各科の科目において得られた技能・技術・知識をもとに、課題を決定し、「ものづくり」についての総合的な技能・技術を習得します。 |

| 3年次 | 応用課程 | 標準課題実習 |

各科ですでに習得した技能・技術・知識を駆使して、与えられた「ものづくり」課題に少人数のグループで取り組み、総合的な技能・技術を高めます。 |

| 4年次 | 応用課程 | 開発課題実習 |

生産や建築の現場での本格的な仕事を意識して、主体的に「ものづくり」のすべての工程に取り組みます。そうすることで、技能や技術だけではなく、応用する力や創造する力、問題を解決する力、管理する力など、幅広いスキルが身につきます。

|

たくさんの体験により養成する能力

「ものづくり」に必要な人間力

- 課題発見・分析能力

- 課題発見力

- 調査・分析力

- 課題解決提案力

- 計画推進力

- マネジメントカ

- 実践力

- リーダーシップ力

- 組織力

- チームワーク力

- コミュニケーション力

- プレゼンテーション力

「ものづくり」に必要な基礎力

- 専門知識

- 技能・技術

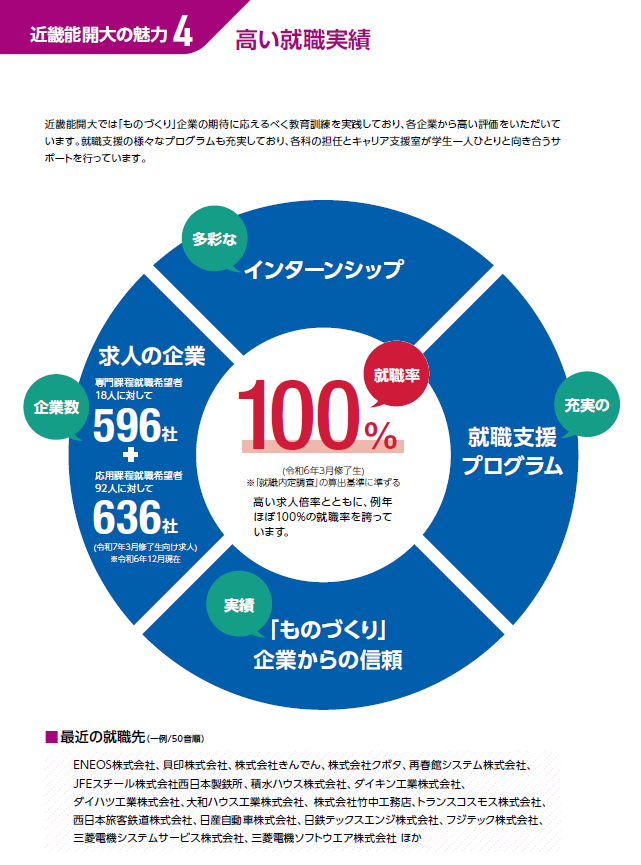

4.高い就職実績

- 地域産業界と連携し、修了生は就職先企業で活躍。

- 活躍する修了生の実績により、多くの企業の期待を受け、毎年ほぼ100%の就職実績を達成。