第19回 若年者ものづくり競技大会 電子回路組立て種目(電子情報技術科)

(2024年7月31日~8月1日)

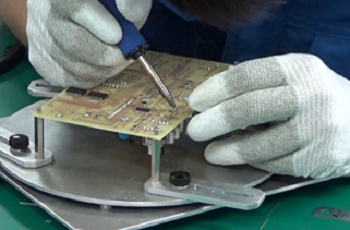

7月31日(水)、8月1日(木)にGメッセ群馬にて、第19回若年者ものづくり競技会電子回路組立て種目が開催されました。九州能開大の電子情報技術科から2年生の甲斐創太さんが出場しました。

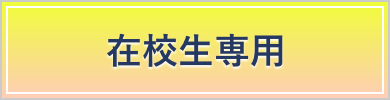

電子回路組立て種目は、電子回路の組立て(はんだ付け作業)を行った後、競技会当日に提示される組込みプログラム課題5つを完成させる課題となっています。これら全ての工程を4時間以内に行います。今年は全国の高専および能開大から25名の参加(うち能開大9校)となっており、参加者の多くが最終学年となっています。今回は大会前に電子回路の組立ての練習を入念に行い、大会でも練習時とほぼ変わらない時間で仕上げ、全体で2番目(2位タイ)の早さで完成させました。

惜しくも入賞は逃しましたが、本人の知識・技能は確実に底上げされ、全国大会というプレッシャーの中でも落ち着いてベストを尽くすという得難い経験を得ることが出来ました。

大会前の練習風景(はんだ付け作業)

競技の様子(プログラム課題)

第19回 若年者ものづくり競技大会 ロボットソフト組込み種目(電子情報技術科)

(2024年7月31日~8月1日)

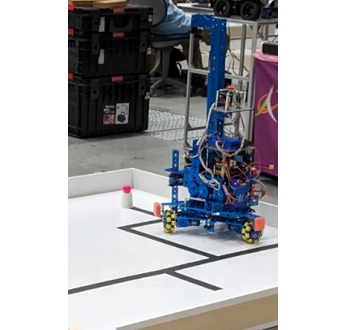

7月31日(水)、8月1日(木)にGメッセ群馬にて、第19回若年者ものづくり競技会ロボットソフト組込み種目が開催されました。九州能開大の電子情報技術科から2年生の赤坂龍成さん、岩﨑皓世さんが出場しました。

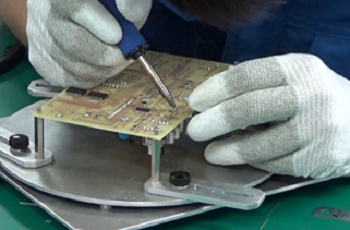

ロボットソフト組込み種目は、自作ロボットを製作し、競技会2日間で提示される課題3つをクリアする競技となっています。今年は、全国から21チームの参加(うち能開大関係6校)となっており、当校は、今年からの参加となっています。約2カ月間、放課後を中心に少ない準備期間でしたが、自作ロボットを完成させ、課題にチャレンジしました。ハードとソフトの両方のスキルが必要であり、大変な競技でしたが、2人で力を合わせてのぞみ、大会の結果は、悔いが残る部分もありましたが、それ以上に今後の勉強につながる良い経験を積むことができました。

競技前の審査の様子

製作したロボット

第19回 若年者ものづくり競技大会で敢闘賞「フライス盤職種」・「旋盤職種」(生産機械技術科)

(2024年7月29日~8月1日)

今年の夏も暑かった・・・、でも暑さを吹き飛ばすくらいの情熱を持って『第19回 若年者ものづくり競技大会のフライス盤職種と旋盤職種』に参加してきました。開催日程が7月29日(月)から8月1日(木)でしたので、遅めの報告となってしまいました(ごめんなさいm(_ _)m)が、入賞しましたので許してください(笑)。

『フライス盤職種』に生産機械技術科2年の塚本さん(開催地:栃木県立県央産業技術専門校)、『旋盤職種』に生産機械技術科2年の福山さん(開催地:群馬県立高崎産業技術専門校)が出場しました。

全国の職業能力開発施設や工業高等学校等で機械加工の技能を習得中の若年者(原則20歳以下)が集まり、

与えられた図面の指示どおりに3時間以内で部品加工することでレベルを競い合います。課題には色々な加工の要素が含まれるとともに、1/100㎜の精度が要求されます。また、2つの部品をぴったりと組み合わせることが要求され、いかに手際よく高精度の加工ができるかが腕の見せ所です。

金賞を目指し日々の練習に繰り返し取り組み、大会当日は少し緊張しましたが、積み上げてきた技能を発揮することでフライス盤職種の『敢闘賞』を受賞しました。

9月4日(水)に県庁で報告会があり、メダルと賞状の授与も行われました。来年も入賞を目指し挑戦を続けていきます!!

フライス盤職種の競技の様子

旋盤職種の競技の様子

フライス盤職種の課題

旋盤職種の課題

フライス盤職種 塚本選手

旋盤職種 福山選手

九州職業能力開発大学校がプロジェクトパートナーに!

建築科の学生が「出張こども大工」イベントへ参加してきました!!(建築科2年生)

(2024年7月25日)

6月に実施された職業体験を目的とした地域イベント「出張こども大工」に、建築科1~2年生が参加しました。昨年度から、大英産業株式会社主催のイベントへ建築科の学生が複数名、参加しています。

今年度から、北九州市立大学、九州共立大学に続き、プロジェクトの学生チームとして活動を開始しました!

そこで、初期の頃から参加しており、中心メンバーである池下さんに、お話しを聞いてみました。

イベントへ参加したきっかけは?

池下さん:学校でイベント案内を聞いて、「楽しそう!」と思ったのがきっかけです。子どもが好きで、子どもと触れあうことができ、学校で習った建築を活かすこともできるのが魅力でした。色んな方向から建築について見てみたい気持ちもあり、参加することを決めました。

実際に参加した感想は?

池下さん:子どもたちだけでなく、北九州市立大学校、九州共立大学校といった他大学校の学生、大工さん、そして保護者の方とも交流することができ、色々な方と出会えて、とても楽しいです。子どもたちへは、安全な工具の使い方を教えることで、私自身もより工具の使い方が上達していて、自分の成長にビックリしています。

今後、どのようにプロジェクトへ関わっていきたいですか?

池下さん:今年から、プロジェクトの学生チームのリーダーとして、とりまとめをしています。色んな立場の人と出会え、話を聞くことができ、すごく良い経験になり、自分の成長に繋がっていると感じています。まだ参加していないメンバーにも、友達に自信をもって勧められるイベントなので、ぜひ参加してみてください!

主催:大英産業株式会社(北九州市八幡西区下上津役4丁目1番36号)

暑い中で頑張った建築材料実験

(2024年7月15日~7月25日)

ビルやマンション、大型の建物の多くはコンクリートで作られています。建築科2年生7月の集中実習では、そのコンクリートについて実習や実験を交えながら施工管理者としてレベルを上げていきます。

1年生ではRC造(鉄筋コンクリート造)については学科を中心として学びますが、2年生では材料の分別や管理から始まり、学生自身でコンクリートを練り、圧縮試験などをします。そしてなぜコンクリートにひびが入るのか、どのようにしてコンクリートにひびを入らせないように管理するのかを学びます。

立体技術を身につける造形実習

(2024年7月15日~7月23日)

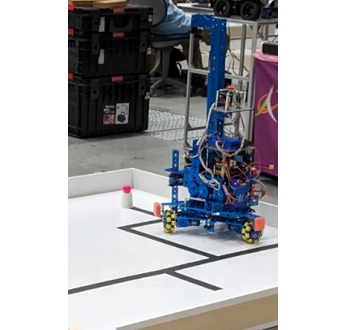

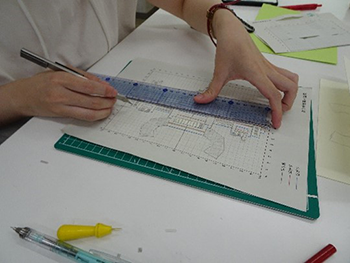

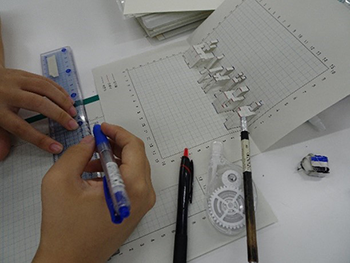

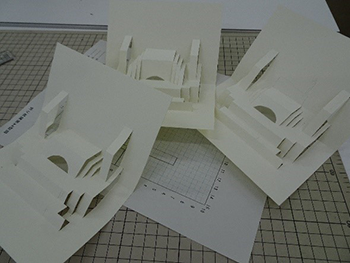

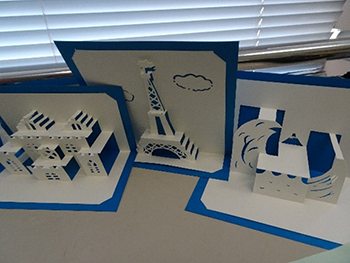

建築科1年生の7月の集中実習で造形実習を行います。

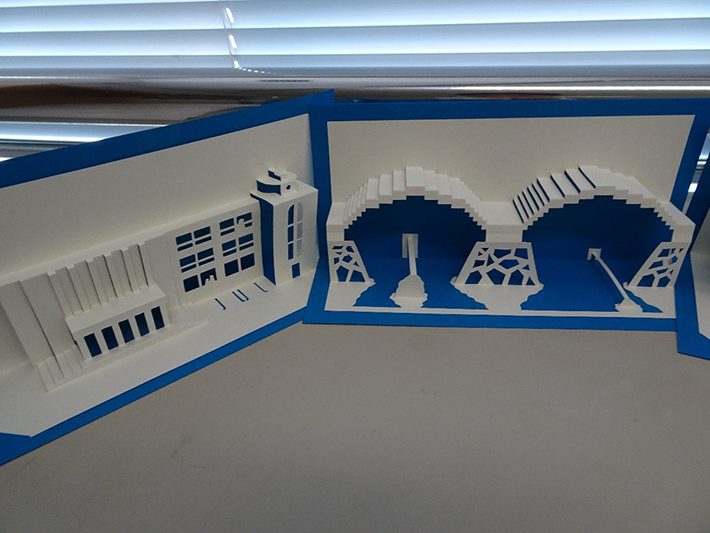

内容は、『紙コップアート』『立方体』『折り紙建築』の3つです。

『紙コップアート』では、体育館で紙コップを唯一の材料として構造物を作製します。

タイムスケジュールの管理、積み上げた時の壊れないための繊細な土台作製など、建物を作る管理者のミニ体験をします。

『立方体』の作成では、1年生後半時で作製する家の模型の基礎技術を繊細なカッター作業を通して学びます。

『折り紙建築』では、練習後に自分で課題を作成し、オリジナルの折り紙建築を作製します。

この作業で、建築に必要な2次元から3次元への変換、つまり思い描いた立体を頭の中で2次元の図面作製する立体感を養っていきます。

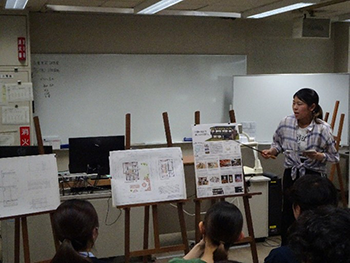

設計能力を培う授業「建築設計実習Ⅱ」店舗併用住宅の設計

(2024年7月13日)

建築科2年生で、RC造の店舗併用住宅の設計課題の発表を2日間実施しました。

1年生後期では木造の設計課題を発表しますが、2年生ではさらにレベルアップした実習になります。設計期間は約3か月。現地調査を経て、テーマや条件に合った建物のアイディアを考えます。

他にも、詳細な平面図や矩計図の作製、室内外に使用する仕上げ材も自分たちで選定して設計します。また、発表用のプレゼンボードもグラフィック系ソフトを活用し、作製します。

入校してから、様々な発表を経験してきたため、聞き手に伝わる工夫が話し方やボードのデザインに反映されており、学生たちの成長を感じます。

令和6年度安全・衛生に関する標語の表彰式を開催しました(九州職業能力開発大学校)

(2024年7月10日)

当校では、厚生労働省が主唱する7月1日から7日までの全国安全週間における取組みの一環として、学生から安全・衛生に関する標語を募集し、選考の結果、「安全に関する標語」及び「衛生に関する標語」それぞれ最優秀賞1作品、優秀賞2作品が受賞しました。

6月28日に表彰式を開催し、近藤校長から受賞者へ表彰状と記念品が手渡されました。

[安全に関する標語]

〇最優秀作品賞 1作品

「身だしなみ 心のおびを しめなおせ」 建築科2年生

〇優秀作品賞 2作品

「まあいいや 事故が起こる 合図かな」 電子情報技術科2年生

「安全は 環境づくりと 心の余裕」 生産電気システム技術科1年生

[衛生に関する標語]

〇最優秀作品賞 1作品

「目指そうよ みんなが笑顔の 健康職場」 建築科2年生

〇優秀作品賞 2作品

「大切な 心と体の リフレッシュ」 生産機械システム技術科1年生

「健康は 少しの予防の 積み重ね」 生産電気システム技術科2年生

校長からの祝辞の様子

校長、学務課長とともに記念撮影

実習での心構えや恩師からのアドバイスなど、作品に込めた思い・背景についても披露していただきました。

受賞者の皆さん、おめでとうございます。

受賞した作品は、校内各所に1年間掲示して、学校全体で安全意識の向上に取り組みます。

![九州職業能力開発大学校 [ 九州ポリテクカレッジ | KPC ]](http://www3.jeed.go.jp/fukuoka/college/assets/templates/home/images/common/logo.gif)