(2021年10月26日)

九州職業能力開発大学校では、安全衛生における取組みの一環として、マイテクセンター北九州(北九州市八幡東区)で開講している安全体験講習に職員が参加しています。安全体験講習とは、『体験型リスクアセスメントで危険を感じる力を磨き、そこで考えたことを体験することによって作業に潜むハザードに対する感覚を研く講習』(※)です。今回は、こちらの講習の10月開講コースに参加してきました。

午前中は、日本の労働衛生についての歴史や労働災害が発生するメカニズムを学び、他社から参加している方々と共にマネキンを使用した仮想現場を巡視して、身近に潜む危険についてリスクアセスメントをしました。

午後は、実際の機器を使用して、指先に1mAの電気を流す感電体験や、高所から物を落下させたり梯子を上ったりして高所作業の危険性を学ぶ体験等をしました。

講習を通して印象的だったのは、今でも毎年何百人もの方が労働災害で命を落とし、怪我をした方も含めると毎年10万人以上の方が災害に遭われているという事実です。労働災害の多くは、不安全な状態(物的)と不安全な行動(人的)が重なった時に起こる可能性が高いそうです。九州職業能力開発大学校は、こうした講習によって得た知見や視点を日常の校内巡視に生かす等して、学校の安全衛生の向上に努めています。

(※)職業訓練法人北九州地区職業訓練協会

“http://www.mytec.ac.jp/course/osh/osh_course/safety.html”マイテクセンター北九州ウェブサイト(2021年10月12日閲覧)

(2021年10月19日)

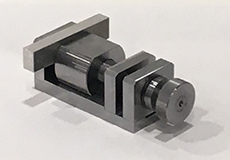

本校は毎年夏と秋に、集中実習という1週間連続の授業を2週に渡って実施します。生産技術科では2年生が2週間に渡り、1班3人で、バイス(物を挟んで固定する道具)の製作に取り組みました!!

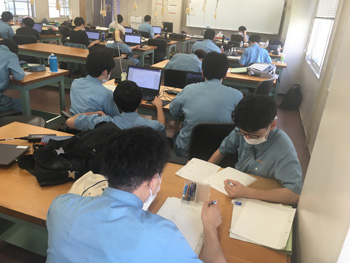

初めてグループで話し合いながら、加工手順(どのように作るのか)を考えて進めていくため、最初は戸惑ったり、緊張したり、ドキドキでした。

グループでの打ち合わせ

![]() 1週目の1~3日目の様子

1週目の1~3日目の様子

徐々に何をすればよいのか理解し、誰がどの部品を製作するのか役割分担しました。

この製品では主に『旋盤』という機械と『フライス盤』という機械を使用します。

時には悩み、ネットで調べたり、相談したりしながら作業を進めていきます。

みんな熱中していますね~。

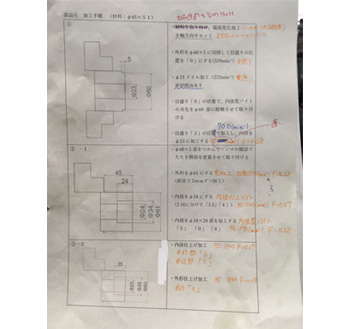

加工手順書

![]() 出来上がった加工手順書

出来上がった加工手順書

(清書前)

自分で加工を行うためには、細かいところまで理解していなくてはいけません。加工する順番や使用する工具、条件などを考え、先生にチェックしてもらいます。

先生に質問されて答えられなかったところを追加していきます。

時には、加工したときに違和感を感じ、ミスに気づく能力も身につけるため、先生も、加工してみて正しいかどうか経験してみたら?とちょっぴり冷たいアドバイスをすることもあります。

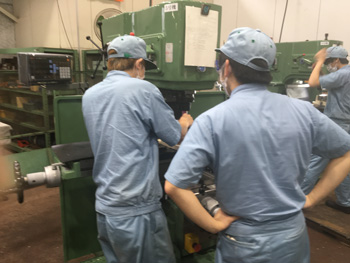

![]() いざ、加工のスタートです!!上手くいくかな~?ドキドキ・・・

いざ、加工のスタートです!!上手くいくかな~?ドキドキ・・・

旋盤加工の様子

フライス盤加工の様子

加工が上手くできたり、できなかったり。実習場ではグループ内だけでなくグループを超えて相談しながら進めていました。失敗してもへこたれず、すぐに作り直しをします。心も鍛えられました。

![]() 部品が正確にできているか測定したり、バリ取り(加工後の微調整)をします

部品が正確にできているか測定したり、バリ取り(加工後の微調整)をします

1週間目の終わり頃からいくつかの部品が完成してきました。この頃には、大丈夫かなぁ?と思う気持ちと、キレイで正確な部品を加工し、スムーズに動くバイスを作りたいと、こだわりも出てきました。

正確にできているか測定

バリ取り作業

旋盤での部品加工(途中)

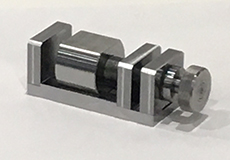

![]() なに作ってるの??

なに作ってるの??

機械分野で加工された部品はそれ単体を見ると何なのか分かりにくいんです。なに作ってるの?ってよく聞かれます。

1年生の機械加工実習では、部品を作るために必要な各要素を取り入れた課題を加工します。でもなぜそんな課題なのかわかりません。

左の部品、何なのでしょうね?

![]() 完成しました~!! 上の写真の部品は○で囲んだところを加工する前です。

完成しました~!! 上の写真の部品は○で囲んだところを加工する前です。

製作した部品

組立てた状態

物を挟んだ状態

![]() 学生の声・様子

学生の声・様子

学生からは先生に教わりながら加工していたときより確実に力がついたと感じるという声が複数人から聞かれました。組立て後は嬉しそうでした。みんな頑張りました。お疲れさまでした。

(2021年10月14日)

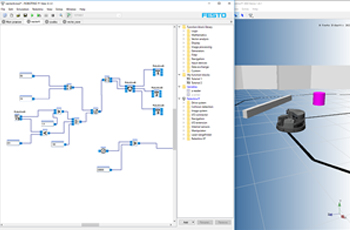

最近はサービス業、医療福祉など様々な場面でロボットの導入が進んでいます。製造業では古くから産業用ロボットが導入され活躍していますが、ロボットを活用した生産システムの設計、構築などを行う技術者、いわゆる「ロボットSIer(エスアイアー)」の人材が不足しています。そのため九州能開大ではロボットSIerを育成するため、4年前から応用課程生産系3科(機械・電気・電子情報)の学生を対象に「生産ロボットシステムコース」を実施しています。

この日は産業用ロボットに様々な作業を教えるための操作方法を学んでいます。初めてロボットを扱うので、みんな真剣な眼差しで取り組んでいます。全ての講習を終えた学生には、ロボットを扱う特別教育訓練の修了証が発行されます。

他にもAGV(自動搬送ロボット)のプログラム実習も行っています。人や障害物にぶつからないようにロボットを走行させるプログラムやライントレースするプログラムを作成し、実際にAGVを動かして確認します

目指せ、ロボットSIer!!

産業用ロボットの操作

部品をつかむ動作を教えています

AGV(動作確認中)

プログラムとシミュレーション画面

(2021年10月1日)

8月5日(木)に愛媛国際貿易センターで開催された第16回若年者ものづくり競技会メカトロニクス職種において、九州能開大からチームとして参加した電気エネルギー制御科2年生2名(松本さん、矢頭さん)が金賞/厚生労働大臣賞を受賞しました。(この記事はこちらをご覧ください。)

この特に優れた成績を受け、九州能開大は、当校の運営法人である独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長から、学生に対する指導及び支援に尽力した功績を表彰されました。

九州能開大チームは、学生チーム代表として、12月17日から開催予定の第59回技能五輪全国大会に出場する予定で、日々練習に励んでいます。

近藤校長、坊垣内副校長、楠本先生とともに記念撮影

![]() 大会出場した松本さん、矢頭さんから、若年者ものづくり競技会の感想を頂きました。

大会出場した松本さん、矢頭さんから、若年者ものづくり競技会の感想を頂きました。

![]() 九州能開大チームの指導員先生 楠本考司先生から感想を頂きました。

九州能開大チームの指導員先生 楠本考司先生から感想を頂きました。