SOUZOU

能開大独自の「総合制作実習・開発課題実習」

能開大独自の「総合制作実習・開発課題実習」

応用課程 開発課題

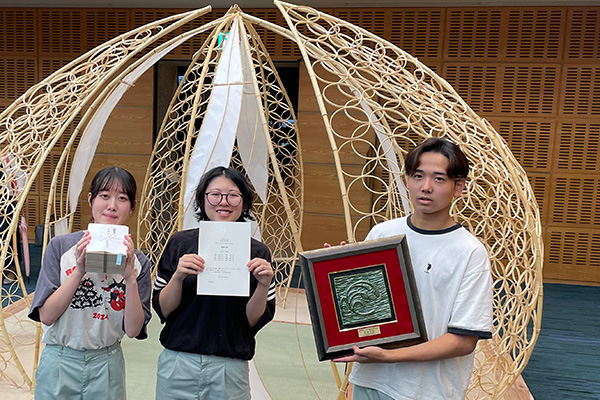

応用課程では、学科の枠を超えてチームをつくり、共通する課題の解決に挑戦する「開発課題」というプロジェクトがあります。それぞれに培ってきた専門分野を活かし、役割を明確にしながらゴールを目指します。生産現場を意識しながら、相互に協力・研鑽することで実社会での実践力を高めることができます。

PROJECT 01

食品加工工場の工程改善~梱包工程の自動化~

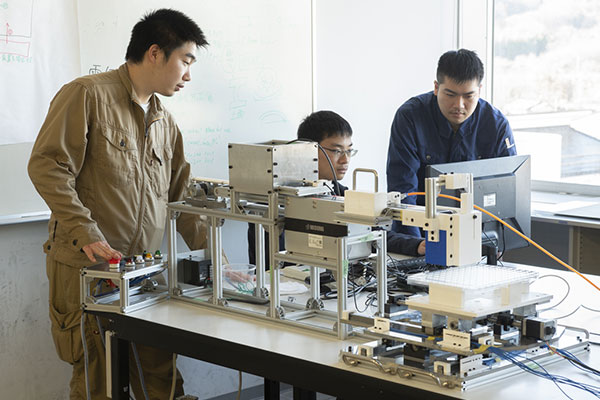

地元企業の要望をもとに、コンビニなどに販売されているジャーキーなどの梱包工程においてパッケージの外観検査から5袋まとめて梱包機への投入までを自動化する装置を開発しました。通常のカメラでは見えないシール部の検査には、裏面から赤外線を当ててパッケージを透過させ、赤外線カメラで内容物の噛み込みを検出することを可能にしました。また、赤外線を製品の裏側から照射可能とするベルトコンベアも製作しました。

PROJECT 02

超硬チップ計数装置の開発

地域の企業との共同研究テーマです。超硬チップとは金属を削る工具で、飲料の缶や、自動車部品、電子部品の金型など多岐にわたり、金属加工に欠かすことができない製品です。多数の超硬チップの、カメラとコンピュータによる計数作業の自動化に取り組みました。

開発した計数装置には、3D プリンタによるモデル試作、センサやカメラによる画像処理の実験など、1年間の成果が詰まっています。

PROJECT 03

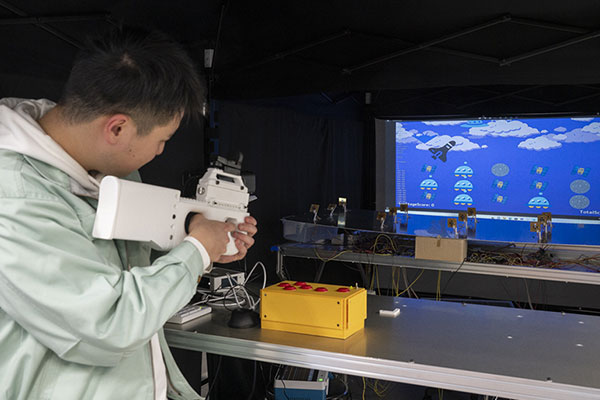

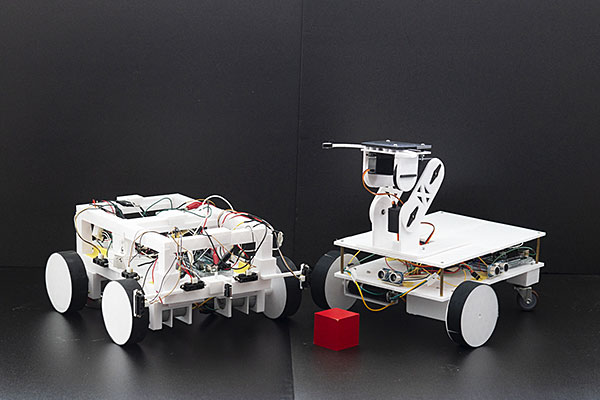

大学校PR用対話型トランスフォームロボットの開発

~対話型トランスフォームロボット「カワマたん」~

本課題では、アミューズメント機器を通じて、実践的デジタル技術に対応できる人材の育成機関としての本校をPR することを目的として、対話型トランスフォームロボット「カワマたん」※を開発しました。

本機はメカニズムを活用し、車型から人型へトランスフォームします。また、タブレットとマイクを使用した無線通信での会話が可能で、表情検出機能や姿勢ものまね機能などのAI機能を搭載しています。

※本大学校 川又校長の名前に由来しています。

PROJECT 04

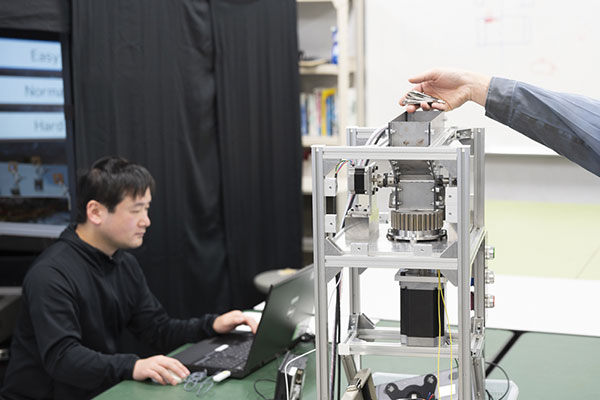

各呼び径に対応したタップ方向自動整列装置の開発

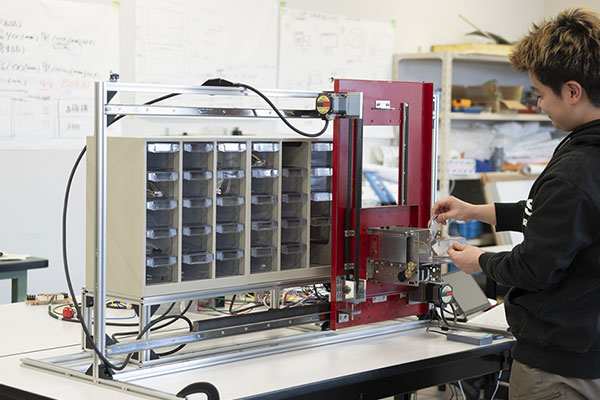

宮城県内のある企業においては、ネジ山を作るタップという工具を自社ブランドとして販売しています。タップの製造は、工程ごとに工作機械が独立していて、一工程が済むとタップの方向を手作業で揃えてから次工程へと流しています。そこで、人手による整列作業を軽減するため、タップの方向判別、整列、箱への格納を自動で行うことが可能な装置の開発に取り組みました。

PROJECT 05

小型部品自動カウンタの開発

様々な小型部品の生産を行う企業からいただいたテーマです。製造した部品を、作業の合間に人の手で数え、個数を手書きで記録していて、数え間違い等の誤差が発生しています。この誤差の発生を防ぐために、部品の個数を自動で数え、任意の個数で排出が可能な装置を製作しました。これにより、誤差と作業者の負担の軽減が期待できます。

PROJECT 06

玄米包装工程における脱酸素剤投入装置の開発

精米・加工会社では、白米や玄米の加工・販売を行っています。流通時の品質の安定確保のために脱酸素剤を手作業で投入しているラインがあります。手動投入は生産性を低下させ、繁忙時に顧客の要望に応えづらくなります。脱酸素剤を自動投入したいという技術的要望をいただき自動投入装置の開発に取り組みました。

PROJECT 07

高壁倍率合板を用いた耐力壁の開発

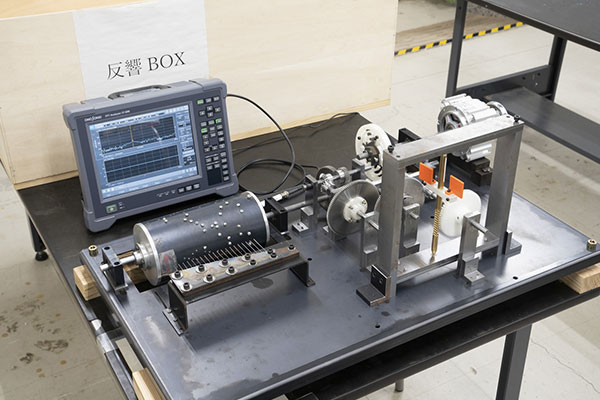

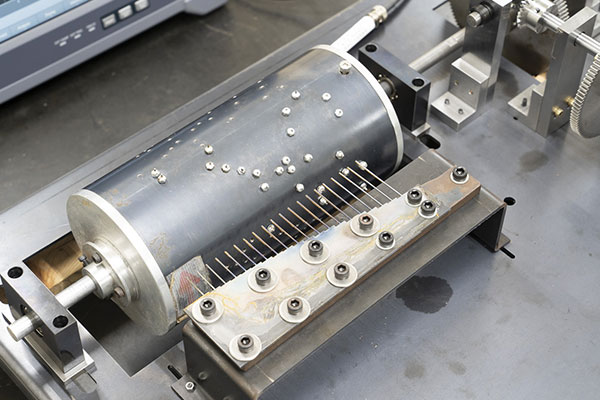

木質材料はカーボンニュートラル達成に向けて着目されています。木造建築物の耐力壁として宮城県内では、従来の構造用合板よりも強度を高めた高耐力壁合板が開発されています。本開発課題は、高耐力壁合板を用いた耐力壁の仕様等を実験的に検討しています。

PROJECT 08

産業副産物を用いたコンクリートに関する実験的検討

宮城県内で発生する産業副産物を用いたコンクリートの特性を明らかにして、リサイクル利用の可能性を検討しています。具体的には、製鉄所で発生する副産物「鉄鋼スラグ」を、コンクリート用の骨材として利用した場合の強度や耐久性への影響を調べています。

PROJECT 09

建築物有形文化財のデジタル化

有形文化財を後世に渡って研究資料として活用できるよう建築物のデジタルアーカイブを目的として、旧登米高等尋常小学校を対象にドローンによるPhotogrammetry 技術と3D スキャナーによるLiDAR 技術を用いて3D 点群データを取得し、建築3DCADでデジタルデータ化を行っています。

PROJECT 10

木造建築物を利用したコミュニティ施設の構築支援

築70年の空き家古民家を、NPO法人がフリースクールを主としたコミュニティ施設として再生する工事の支援を実習対象としています。老朽化で居住困難なため、主要構造部材の補強と壁量確保による構造耐力向上を図り、建築技術の習得に取り組んでいます。

専門課程総合制作実習

専門課程総合制作実習では、実用的な製品を目指したものや既製品をベースに利用改善を目的としたもの、レースや大会を目指したものなど、さまざまなテーマで取り組んでいます。

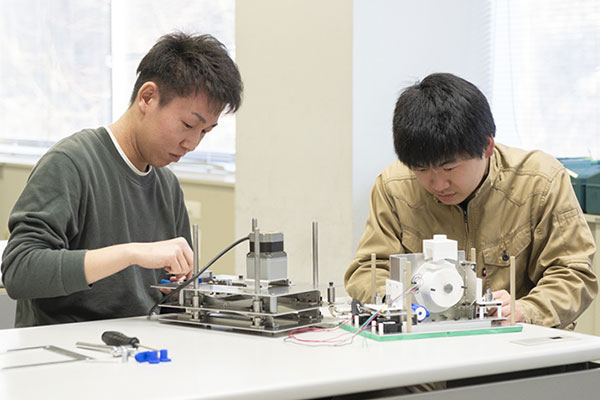

生産機械技術科

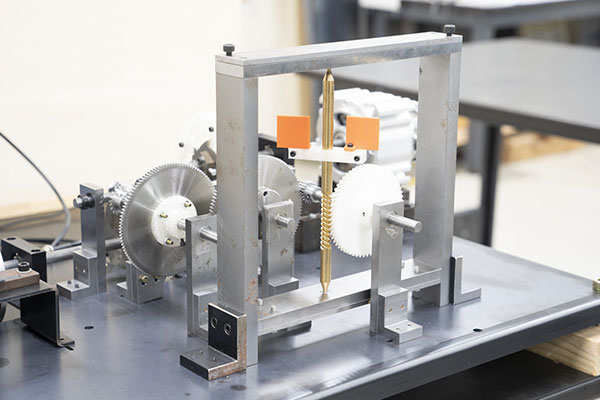

ロボットハンドや、シリンダオルゴールなど、動かす為の機構を検討し、目標とする動作や効果を実現する為に多くの試作・実験等を行い製作しています。また、先端技術を積極的に取り入れた災害対応支援ロボットの開発にも取り組んでいます。

電気エネルギー制御科

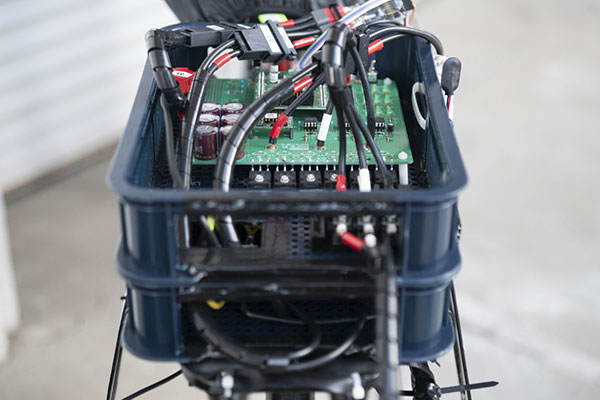

Ene-1 MOTEGI GP KV-Motoに参加するための電動バイクの制作、電気制御のクレーンゲーム、ピアノの自動演奏装置等を作成し、機器の制御方法を学びます。

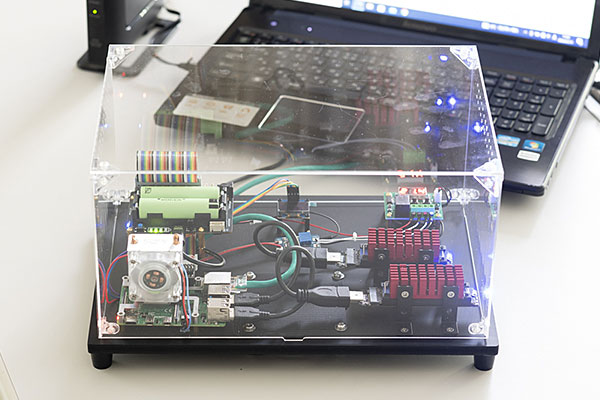

電子情報技術科

電子情報技術科では「IoT を活用した冷蔵庫管理システム」、「マインドモーションマウスの製作」、「IoTを活用した小型アクアポニックスシステムの構築」、「Android 端末によるイライラ棒ゲームの作成」などの課題に取り組みました。