(2025年3月25日)

2月21日(金)と2月22日(土)の2日間で「ポリテックビジョン2025 in 北九州」を開催しました。当校が行っている教育訓練の成果を企業、大学、高校、地域の皆さまに公開することを目的として毎年2月に開催しています。

当日は真冬並みの寒さではありましたが天気にも恵まれ、絶好のポリテックビジョン日和でした。学生たちは研究成果の発表や製作物のデモンストレーション・展示説明、競技会などを行いました。

保護者の皆さま、関係者の皆さま、たくさんのご来場ありがとうございました!

【当日の様子】

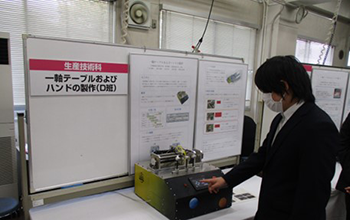

一軸テーブルおよびハンドの製作

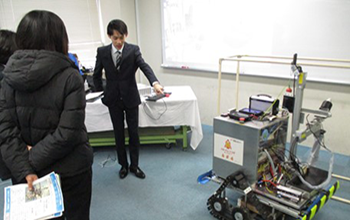

農業支援用ロボットの開発

発表会の様子

イルミネーション制作

(2025年3月20日)

今年の春のキャンパス見学会は、3月20日(木・祝)に実施し、無事に終了しました。

春のキャンパス見学会は初めての実施でしたが、多くの高校生や保護者に参加いただき、誠にありがとうございました。

キャンパス見学会にお越しくださった皆様、当校のことを理解していただけたでしょうか?

参加者からいただいた感想を交えながら、イベントの様子をご報告いたします!

【全体会】

校長挨拶

学務課長による概要説明

【キャンパスツアー(校内見学会)】

全体会終了後、校内の見学会を実施しました。実習施設をはじめ、学生食堂、校内の敷地内にある学生寮などを見学しました。

生産機械技術科

電気エネルギー制御科

電子情報技術科

建築科

【参加した高校生の感想】

・2回目の参加でより詳しく建築について知れた。

・とても施設が充実していて通っていてとても楽しそうだと思いました。

・とても職員さんの方々の雰囲気や接しやすさがとても良かったです。

・学校について知ることができ、体験も充実していてとてもよかったです。

・建築科の設計図がデジタルでなく、アナログなのはどのような利点があるか疑問に思いました。

・3年次(応用課程)に上がるときの入試形式を知りたいです。

・先生方の雰囲気がすごく良くて良かった。

・前回参加した時よりもさらにここで勉強をして実践的な技術者になりたいと思った。

・体験授業で設計を始めてしたときに自分がとてもわくわくしたことに気づけました。

【保護者の感想】

・ひとつひとつが、分かりやすく、今回2回目の参加でしだが、前回とは違う体験もさせてもらいとても充実していました。ありがとうございました。

・学校のことや今まで知らなかったことを知ることができて楽しかったです。ありがとうございました。

・限られた時間で、知りたい事や興味のある事を体験できた。

・校内見学をもう少し長く見たかったです。

・参加する前より具体的に学校について知れたのでよかった。

・就職率が良いことに安心し、少人数制の良さを感じました。

・体験実習があり説明も分かりやすく大変満足のできるオープンキャンパスでした。

・入学させたいと強く思った。

【最後に】

ご来校いただいた皆さんと九州職業能力開発大学校のキャンパスでいつかお会いできることを楽しみにしています。

ご来校、ありがとうございました。

(2025年3月20日)

2025年3月15日、COCO RiNOVE 2024年度プロジェクト報告会として、シンボルツリーのお披露目会を開催しました!

本プロジェクトは、九州職業能力開発大学校の建築科の学生、大英産業株式会社、NPO法人わくわーく、および地域企業が協力し、「心も可能性もひらけるコミュニティ施設」をテーマに1年間取り組んだリノベーションプロジェクトです。

◆ 1年間のプロジェクトの歩み

本プロジェクトでは、施設を訪れるすべての人が「心も可能性もひらける」ようなコミュニティ空間の創出を目指し、以下の取り組みを行いました。

◆ シンボルツリーの設置

施設の象徴として、北九州市産の木材「KiTAQ WOOD」を活用したシンボルツリーを制作。

◆ 空間のゾーニング

フロアの色分けや家具配置の工夫により、各エリアの利用用途が直感的に伝わる設計に。

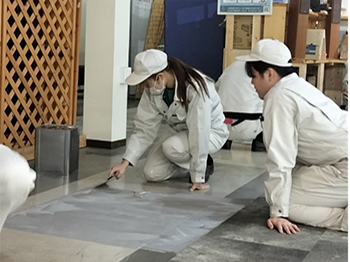

◆ 学生主体の施工

企画・設計・施工までを学生が主体的に担当し、実践的な学びの場として取り組みました。

before

after

シンボルツリーの設置

学生主体の施工(フロアタイル)

◆ お披露目会の様子

当日は、地域の方々、プロジェクトに関わった企業・団体の皆様が集まり、新しく生まれ変わったCOCO RiNOVE の空間を見学しました。

◆ 学生たちによるプレゼンテーション

1年間の取り組みについて、設計の意図や施工のポイントを学生が自ら発表。彼らの成長した姿に、会場からは温かい拍手が送られました。

◆ 願いの葉の飾り付け

昨年12月のワークショップで制作した「願いの葉」を、シンボルツリーに飾るセレモニーを実施。地域の想いが詰まった、“成長するツリー”が完成しました。

◆ 交流会&振り返り

プロジェクトに関わった関係者同士で意見交換を行い、今後の展望について話し合う機会となりました。

プレゼンテーション

願いの葉の飾り付け

机制作のワークショップ

プロジェクトメンバーで記念撮影

◆ 指導教員のコメント

本プロジェクトは、今後、後輩たちへと引き継がれていきます。1年間、主体的に活動してきた学生たちの姿を振り返ると、多くの成長を感じることができました。

また、建築界のノーベル賞とも称されるプリツカー賞を受賞した磯崎新氏は、50年前に北九州市の象徴となるモニュメントを生み出そうとし、双眼鏡のような独創的なデザインの北九州市立美術館を設計しました。奇しくも、その後に同じ北九州の地、ココクル平野に新たな象徴となるシンボルツリーを制作することとなり、何か特別な縁を感じます。

規模は違えど、この場所から新たな人々が集い、交流し、未来へとつながる空間が生まれることを期待しています。

◆ 未来へつなぐ COCO RiNOVE プロジェクト

本プロジェクトは、今年度で終わるものではなく、後輩たちに引き継がれ、さらなる進化を遂げていく予定です。

今後は、キッズスペースの設置や収納エリアの改善など、利用者にとってより快適な環境づくりを進めていきます。

この場をお借りして、ご協力いただいた皆様に心より感謝申し上げます。

今後も、地域に根ざした建築の学びを深めながら、新たな空間づくりに挑戦していきます!

集合写真

◆ イベント概要

● イベント名 :「2024年度 プロジェクト報告会 シンボルツリーお披露目会」

● 主催:NPO法人わくわーく、九州職業能力開発大学校、大英産業株式会社

● 協力:北九州市農林課、ウイング株式会社、岡﨑建工株式会社、トータルインテリア88、北九州市八幡東区

● 指導教員:岡田健太郎、松土光男

(2025年3月14日)

北九州国際会議場で、多くの来賓や保証人(保護者)の方をお迎えし、専門課程111名、応用課程93名に校長から修了証書が授与されました。あわせて技能照査合格者163名に対して技能照査合格証書も授与されました。

【校長告示】

コロナ禍からのスタートで戸惑うこともありましたが、持ち前の柔軟性と粘り強さを発揮し、仲間と助け合いながら、日々研鑽を積んで、その努力の結晶として、修了の日を迎えられたことをうれしく思います。就職される方は、実社会の厳しさとやりがいを肌で感じることとなります。応用課程や大学院へ進まれる方は、さらに専門性を磨き、知識と技術を深めていかなければなりません。いずれにせよ、これまで九州能開大で学んだことを基盤として、より大きな責任を担いながら、自らの道を切り拓いてください。

【答辞】

卒業制作では時間に追われ、先生方からの要求も厳しく、何度も挫けそうになりました。しかし、その度に近くで支えてくれた友人や、指導してくださった先生方のお陰で今日ここに立つことができました。また、プロジェクト方式の課題を始めとした多くの実習を経験してきましたが、その中でも一番印象に残っているものは、開発課題です。他科の学生たちと共同で開発を行うため、専門性の違いから苦労する面も多くありましたが、的確な情報共有などものづくりの現場で必要とされることを学びながら、単科では成し得ないものを製作すると同時に、達成感を得ることができました。

修了証書授与

校長告示

答辞

記念写真

式終了後は、各科に分かれて最後のミーティングをしました。応用課程では、4月からの新たな旅立ちに向けて、担任の先生から心温まるお祝いの言葉が送られていました。最後に、科ごとに記念撮影をして終了しました。

修了、おめでとうございます。

4月からは新たな環境での生活が始まります。健康に留意し、常に志を高く持って、それぞれの道で自らの力を存分に発揮し、社会の発展に寄与する技術者として成長されることを心から願っています。

皆さんの前途に幸多からんことを祈念いたします。

(2025年3月6日)

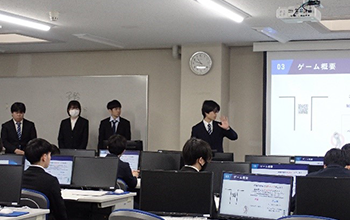

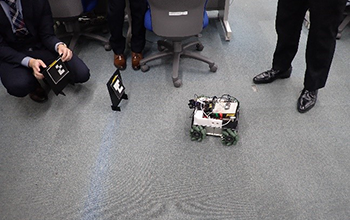

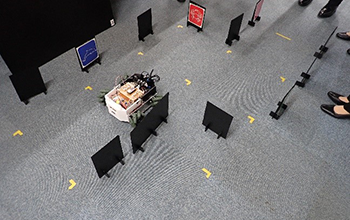

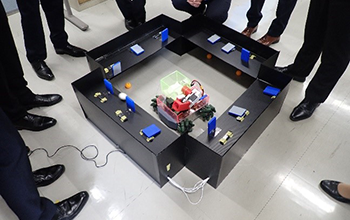

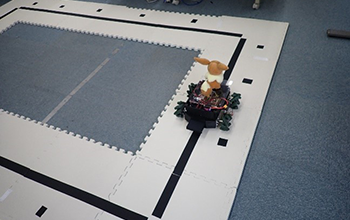

3月6日(木)に応用課程生産電子情報システム技術科の1年生が昨年12月より取り組んでいる2つ目の標準課題の発表会が行われました。標準課題とは企業での開発現場を学校内で疑似体験する実習の一つです。標準課題では同じ専攻科の複数名によるチームで開発を行います。今回は、「無線通信機器による全方向移動装置システムの設計・製作」のテーマに4名1チームで取り組みました。与えられた設計仕様を満たし、それぞれのチームのアイデアを取り入れたメカナムホイールロボットを企画立案から製作した内容の発表会と展示会を行いました。

7台のロボット

ARマーカーを利用した射撃ロボットの製作

すごろくロボットの製作

全方向ネコ型ロボットの製作

ピンポン玉射出ロボットの製作

迷路とクイズでタイムアタックロボットの製作

イライラ棒ロボットの製作

ハンバーガー屋さんロボットの製作

質疑の様子

展示会の様子

展示会の様子

展示会の様子