(2023年12月26日)

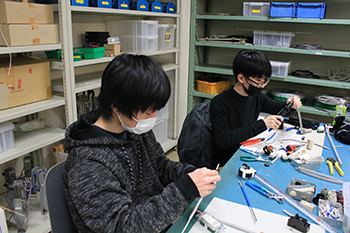

電気エネルギー制御科では普通科出身の学生1,2年生に対して11月初旬から12月中旬にかけて第二種電気工事士技能試験の補講を実施しています。電気工事士とは、「ビルや工場、商店、一般住宅などの電気設備の安全を守るために、工事の内容によって一定の資格のある人でなければ、電気工事を行ってはならない」ことが、法令で定められています。その資格を有する人を電気工事士と言います。試験内容は学科試験と技能試験が有り、学科試験では四肢択一方式でマークシートに記入するか、パソコンで回答する2種類から選択可能です。更に学科試験合格者は技能試験を受験し、合格すれば免許申請することで、晴れて電気工事士の免状が交付されます。技能試験では与えられた課題を実際に机上で作り、欠陥がなければ合格します。補講では事前に与えられた課題を完成できるように練習します。12月24日(日)が試験です。果たして結果は......

まずは配線図(複線図)の確認

作業開始

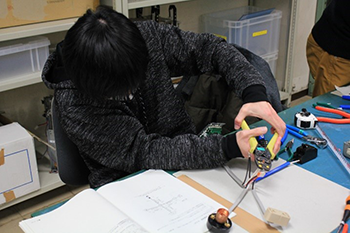

電線の被覆剥き作業

電線の接続(圧着作業)

最後の仕上げ

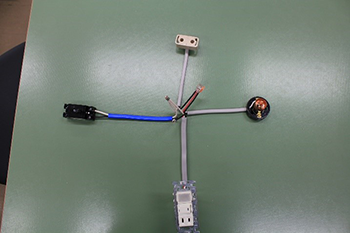

完成

(2023年12月21日)

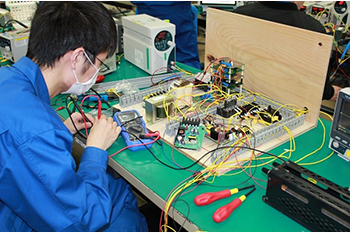

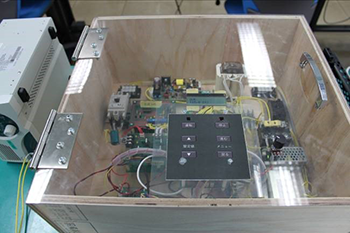

生産電気システム技術科3年生の後期10月から約3か月掛けて取り組む課題です。10単位(180時間)掛けて、1グループ4~5名の学生で設計、製作していきます。パワーコンディショナとは、太陽電池で発電した電気(直流)をコンセントの電気(交流)に接続するための装置で、これにより電気を売ること(売電)ができます。技術要素としては、アナログ・デジタル電子回路技術、パワーエレクトロニクス技術、マイコン制御技術、実装技術等、多くの知識を必要とします。ここでは、設計・製作の様子や発表会、デモンストレーションの様子を紹介します。学生達はグループで力を合わせ製作に取り組みました。180時間の授業時間ですが、発表会直前には、調整が上手くいかず放課後残って夜遅くまで取り組んでいました。指導する立場の私たち先生は、この課題を通して技能・技術は勿論のこと、コミュニケーション力や責任感、リーダーシップ力などを身に付けて欲しいと考えています。

週例ミーティング

現在の進捗状況報告や意見交換の場です

DR(デザインレビュー)の様子

現在進捗状況を先生方に説明します

装置の組み立てとチェック

装置が段々と完成に近づいている?

完成したパワーコンディショナ

各種設定や電圧・周波数表示がでます

デモンストレーション1

会場の様子

デモンストレーション2

完成した装置を来場者に説明します

発表会の様子1

パワコンの概要説明 上手に発表できました

発表会の様子2

潮流・逆潮流の説明 分かってくれたかな?

(2023年12月21日)

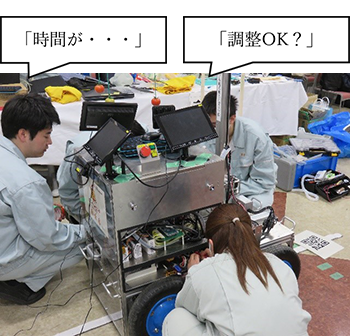

12月9日(土)から10日(日)の2日間、北九州市若松区ひびきの学研都市内enPiT農業IoT実習ハウスにて、第10回トマトロボット競技会(シニア部門)が開催されました。

本競技会はロボットによるトマト採取の速さを競う競技会であり、開発された技術が農作業に導入され、自然と共生するアグリロボットが発展し普及することを目指した大会です。本校からは、生産システム系(機械・電気・電子情報科2年生)13名の学生がシニア部門(フリースタイル・自律動作型ロボット)に参加しました。今年の4月から約半年以上もの期間をかけてトマト収穫ロボットの開発をしました。今年度は思うような結果を出すことはできず悔しい思いをしました。しかしながら、学生たちはチーム一丸となって開発を進めることの「楽しさ」「大切さ」や、結果を出すことの「難しさ」を実感できたのではないでしょうか。

大会の様子はYouTube*にて公開されています。興味のある方はぜひ一度ご視聴ください。

*当校出場シーンは(https://www.youtube.com/watch?v=dHnvqv-7fxI)の2:08:00からです。

当校参加チームメンバーとロボット

直前のロボット調整作業

プレゼンテーション(ロボットPR)

大会の様子(収穫動作)

(2023年12月21日)

12月14・15日(木・金)に、生産電子情報システム技術科3年生の標準課題Ⅰ(組込みシステム/ロボットシステム)の 最終発表会と展示会が開催されました。

Ⅲ期(10月2日~12月15日)の約3ヶ月間、学生たちは各プロジェクトグループ(3~4名)で遠隔監視技術を応用した「学生管理システムの開発」と双腕ロボットを用いた「外観検査システムの開発」を進めてきました。各グループが一生懸命取り組んだ成果を大いにアピールする場となりました。

今回は客員教授の先生、生産電子情報システム技術科の先生たち、他科の先生・学生たち、事務職の皆様にも見学・参加をしていただいたことで、発表・展示会として盛り上りました。

各グループ15分の発表と質疑応答10分を行い、その後、各教室にて、今回構築したシステムについて展示発表・動作評価を行いました。各プロジェクトメンバー(学生たち)一人ひとりが開発・制作したものの動作や特徴を精一杯アピールすることができたのではないでしょうか。

来年1月からは標準課題Ⅱとして、新たな開発に取り組むこととなりますが、ぜひ今回の経験を活かしてもらいたいと思います。

発表の様子

質疑応答

展示説明(組込みシステム)

展示説明(ロボットシステム)

(2023年12月15日)

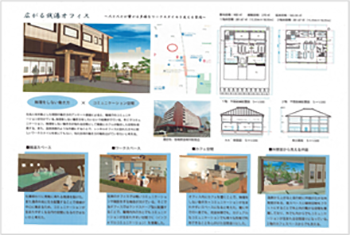

建築科2年生が、「(社)福岡県建築士事務所協会主催 福岡県内高等学校生ならびに専門学校生による建築設計競技」にチャレンジしました。

今回のテーマは「多様なワークスタイルを支える空間」。世の中の変化に伴い多様化していくワークスタイルに対応した空間を問われる、「働く」という実感がまだ薄い状態で取り組むには難しいテーマでした。6月の下旬から10月6日の提出日まで、学生が考えたコンセプトで自らの作品をつくりあげました。放課後も残り遅くまで作品作りに取り組みました。

本コンペには101作品の応募があり、当校からは、奨励賞に畝原瑠伽さんが入選することができ、11月30日に北九州国際会議場で表彰式が行われました。

奨励賞を受賞した畝原さん

奨励賞を受賞する畝原さん

畝原さんの作品

(2023年12月14日)

令和5年11月20日(月)、独立行政法人国際協力機構(JICA)の2023年度『品質・生産性向上(ベーシック改善)』コースの研修の一環として、当校の計画・訓練実施状況等の見学を目的にした来校がありました。

参加した見学者は、ボリビア、ブラジル、コロンビア、キューバ、エクアドル、ウルグアイからの9名、他同行者2名の計11名でした。

当日は、概要説明のあと、施設見学を行いました。各実習場の機器や、訓練の状況などについて、大変興味を持たれたようです。

質疑・応答では、訓練の内容、選考について、修了後の進路等について質問があり、活発な意見交換となりました。

今回の研修が、それぞれの国において帰国後も有意義に活かされればと思います。

電気系

居住系

機械系

電子情報系

校長挨拶

意見交換の様子