(2023年9月27日)

建築施工システム技術科(応用課程)では1年生時に木質構造、鉄筋コンクリート構造、鉄骨構造の施工管理課題実習(標準課題)に取り組みます。

標準課題では、専門課程時に修得した知識と技術を活かし、建物の設計図書作成から施工及び施工管理まで自分たちの力で行います。

9月8日には、4月から取り組んできた木造建築物が竣工しました。構造は在来軸組工法の平屋で、建築面積は23m²ほどです。

最初はどのようなことに注意して管理業務を行えばいいのかわからなかったようですが、毎回役割を決めて作業する中で、注意すべき点などが見えてきたようです。

現在、多くの学生がゼネコンや工務店など、施工管理業務を主とする企業への就職を希望しています。この経験が仕事で活きてくると信じ、日々頑張っています。

竣工後の集合写真

![]() 学生たちの声

学生たちの声

〇この実習を通して、木造住宅の建設の流れや加工の仕方を学習することができ、いい経験になりました。

〇すべて終わると達成感があった。大きな怪我をすることなく、実習を終えることができてよかった。

(2023年9月26日)

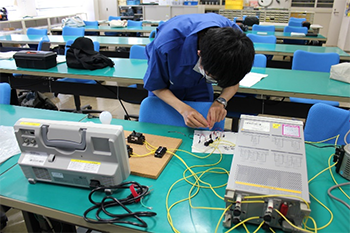

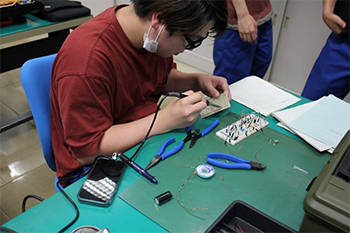

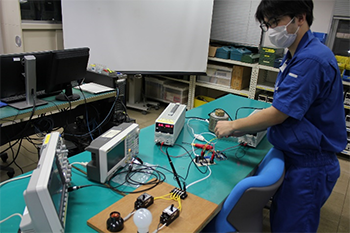

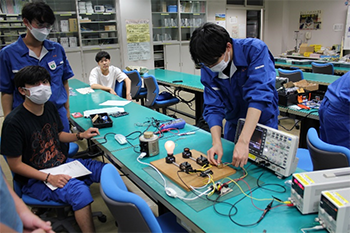

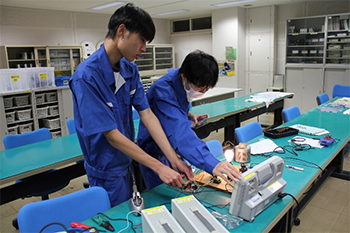

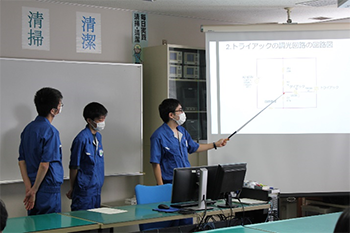

生産電気システム技術科1年生(4年生大学校で言えば3年生)の「パワーエレクトロニクス実習」で「白熱電球の調光回路の製作」を行いました。学生22名が3~4名のグループに分かれて課題に取り組みました。白熱電球の調光にはトライアックと呼ばれる半導体が使われ、位相制御という方法で電球の明るさを変化させるのが一般的です。この回路はネットで調べると沢山出てきます。ここでは、「トライアックを使わずに白熱電球の調光回路を作れ」というのがお題です。そのためネットで調べてもそれほど情報は得られません。これまで学んだことをベースに自分たちで考えながら試行錯誤しなければ完成しません。実習の進め方は以下の通りです。

【実習の進め方】

① グループの各個人で課題の回路を考える(書籍、HP)。【2時限】

② グループでリーダーなど役割を決める。

③ グループで各々が考えた回路について発表し合い、製作する回路を決定する。【2時限】

④ グループで製作する。(トライアックによる調光実験も合わせて実施)【6時限】

⑤ グループで製作した回路を評価する。【1時限】

⑥ グループ発表会。【1時限】

最終的には全グループ完成することができました。ただし、最後のグループが出来上がったのは前日の22時過ぎでした。みんな最後まで頑張りました。

個人調べ1

個人調べ2

グループ討議1

グループ討議2

トライアックでの電力測定実験1

トライアックでの電力測定実験2

はんだ付け作業1

はんだ付け作業2

製作した基板の確認

前日にやっと完成

何か暗いぞ~

やっと完成だ~

発表会の様子1

発表会の様子2

終わった~!

(2023年9月13日)

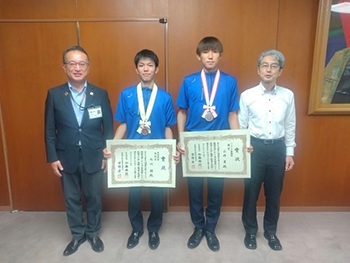

7月30日(日)から8月1日(火)まで、静岡県立工科短期大学校静岡キャンパスにて、第18回若年者ものづくり競技大会のフライス盤職種と旋盤職種が開催されました。九州能開大からは、フライス盤職種に生産技術科2年の山崎さん、旋盤職種に生産技術科2年の竹川さんが出場しました。

全国の職業能力開発施設や工業高校等において技能を習得中の若年者(原則20歳以下)が集まり、与えられた課題について技能レベルを競い合いました。フライス盤職種・旋盤職種ともそれぞれ20名が参加し、課題を3時間以内に図面の指示通りに加工します。課題にはいろいろな加工要素が含まれており、1/100mmの加工精度が要求されます。また、2つの部品をはめ合わさなければならず、いかに手際よく高精度の加工できるかが腕の見せ所です。

金賞を目指し繰り返し練習に取り組んできました。大会当日は積み上げてきた技能を発揮することができ、フライス盤職種で銀賞(2位)、旋盤職種で敢闘賞(4位)を受賞しました。

9月4日(月)には、県庁で報告会があり、メダルと賞状の授与が行われました。来年も入賞を目指し挑戦を続けていきます。

フライス盤職種の競技の様子

旋盤職種の競技の様子

競技を終えて

福祉労働部長へ大会結果報告

(2023年9月13日)

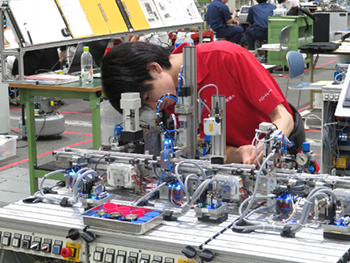

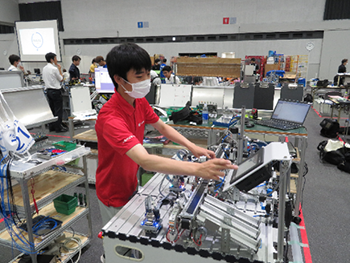

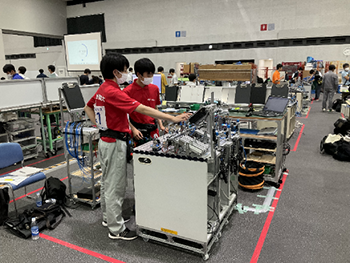

8月2日(水)にツインメッセ静岡にて、第18回若年者ものづくり競技会メカトロニクス種目が開催されました。九州能開大では、電気エネルギー制御科2年生2名(福田 翔悟さん、藤田 匡哉さん)がチームとして出場しました。

メカトロニクス種目は、1チーム2名で競技が行われ、全25チーム50名が参加する中で実施されました。競技課題は、支給された部品および図面をもとに、模擬生産設備の機械装置、電気回路、および空気圧回路を組み替え、調整を行います。さらに、3つのステーションを組み合わせた模擬生産設備を構築し、仕様書通りワークが搬送されるように動作プログラムを作成します。第1課題と、第1課題で構築した生産設備を改善するための保全作業を行う第2課題に分かれて実施されました。競技時間内に生産設備を動作させるためには、選手個々の技術・技能もさることながら、2人のチームワーク力も要求される競技となっております。九州能開大チームは、日頃の練習の成果を発揮しました。

大会会場にて記念撮影

(左:藤田さん、右:福田さん)

選手紹介(左:藤田さん、右:福田さん)

大会前の事前確認の様子(福田さん)

大会前の事前確認の様子(藤田さん)

競技の様子(奥:藤田さん、手前:福田さん)

競技の様子(奥:藤田さん、手前:福田さん)

参加25チーム(50名)でのスナップ写真

九州能開大チーム

(左:福田さん、右:藤田さん)

![]() 大会出場した福田さん、藤田さんから、若年者ものづくり競技会の感想を頂きました。

大会出場した福田さん、藤田さんから、若年者ものづくり競技会の感想を頂きました。

福田: お互いのフォローやコミュニケーションがうまくいかないことがいくつかありました。練習と本番の違いを痛感しました。本番の空気に呑まれて、練習では気を付けていたことが、本番では頭から抜けていてメカの組み立てに時間がかかってしまいました。今後は応用課程に進むので、今まで培った知識、技術、コミュニケーション能力を活かして課題に取り組んでいけるといいなと感じます。

藤田: 本番では、いつもと違う環境で時間の流れが、自分が思うより早く流れていました。そこでプログラムの勘違いの失敗などによりデバックの時間がかなりかかってしまい、このような結果になってしまいました。しかしメカトロニクスで得たコミュニケーション能力、知識や技術、経験を応用課程でも活かしていきたいです。

また、来年の後輩に向けて自作の課題作り、環境整備などをしてサポートしていきます。

(2023年9月6日)

九州職業能力開発大学校の専門課程の建築科では、1年生の7月中期ごろに、造形実習の1つの授業として紙コップアートを1日実施しました。

この作業で、『建物は土台がしっかりしないと崩れてしまう』『計画的に作業をしないと出来上がらない、きれいにならない』など建築で必要な要素や立体感を学んでいきます。授業では約30名の学生が4チームに分かれて、それぞれの作品を作って行きます。最初に1時間、冷房の効いた教室で作品案を考えます。そして体育館に行き、多くの紙コップを使用して作品を仕上げていきます。

出入り口からの風で、作品が崩壊してしまわないように、ドアは閉めているので、体育館の中は暑いです。熱中症にかからないようにこまめに休憩、塩分・水分を補給しながら作業をします。

毎年、自分たちの手で少しずつできる巨大な作品を見ながら、学生は楽しんで授業に取り組んでいます。

紙コップアートの作成開始

段々と高くなっていく塔

途中で一部崩壊

横にも広がっていくアート

完成品の1例

完成品の1例

(2023年9月6日)

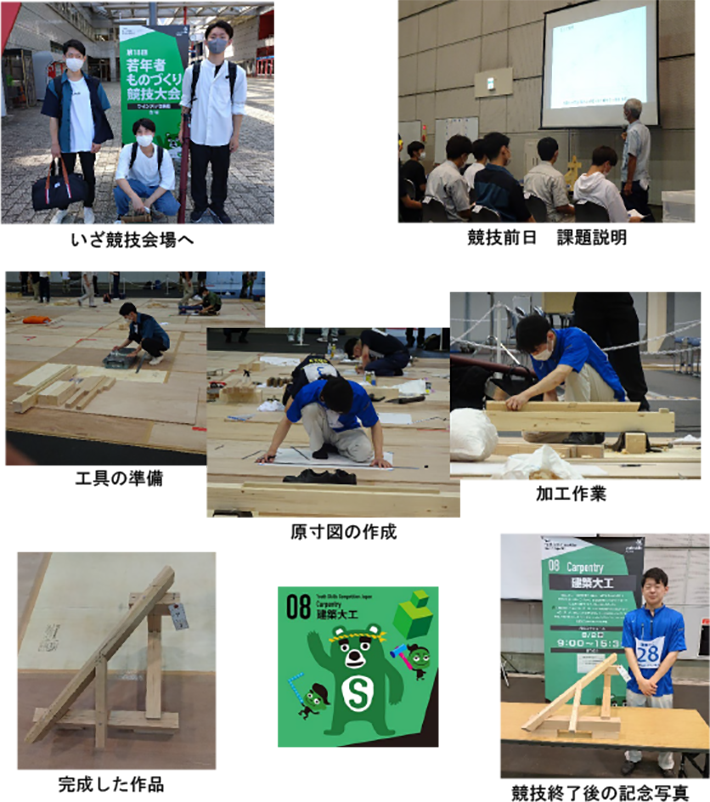

8月1日に、若年者ものづくり競技大会が静岡(ツインメッセ静岡)で開催されました。この大会は技術者を目指す原則20歳以下の学生たちに技能を競う場を提供し、将来の優秀なエンジニアを育成する目的で平成17年から開催されています。18回目となる本大会には、当校の建築科から横山拳斗君(専門課程2年生)が建築大工職種に出場しました。競技では決められた時間内(5時間15分)に木造小屋組の一部を製作し、出来栄えを競います。具体的には「現寸図の作図」→「カンナによる部材の木ごしらえ」→「墨付け」→「加工」の順で進められ、最後に各部材を組立てて完成させます。

出場者である横山君は、他の二人のゼミ仲間とともに約3か月間、本大会に向けて練習を重ねてきました。放課後や夏休み中も実習場で直向きに練習を続け、入賞こそ逃しましたが、時間内に怪我無く課題を作り上げることができました。普通科高校出身かつ練習期間も他校に比べて短いというディスアドバンテージがあったことを踏まえると、これは素晴らしい成果、そして成長です。今後も高度な技術者を目指して、技術・知識の習得研鑽に邁進してもらいたいものです。