(2022年9月29日)

建築施工システム技術科(応用課程)では1年生時に木質構造、鉄筋コンクリート構造、鉄骨構造の施工管理課題実習(標準課題)に取り組みます。

標準課題では、専門課程時に修得した知識と技術を活かし、建物の設計図書作成から施工及び施工管理まで自分たちの力で行います。

9月9日には、4月から取り組んできた木造建築物が竣工しました。構造は在来軸組工法の平屋で、建築面積は23㎡ほどです。

最初は慣れなかった管理業務も、毎回目的意識を持って実習に取り組むことで、最後にはスムーズにこなせるようになりました。

学生たちの声

〇初めて実寸大の建物を施工できて、専門課程よりもスケールが大きくなり、正直大変だった。技術を向上させ、人に見せられるものを作りたいと思った。

〇今まで知らなかったことやわからなかったことも、やりながら学んでいくことができたので良かった。

〇何回も失敗して、完成しないか不安だったが、何とか完成できたので良かった。

〇先生の講評で、施工前は気づかなかった事とかも沢山あって、学べることが多かった。

担当の先生から一言

図面や加工などで多少の問題はありましたが、修正案を自分たちで考えていくことで、問題解決能力を身につけていっているように感じました。

(2022年9月29日)

8月27日(土)、28日(日)の2日間、山口県の岩国市に新設された岩国海洋環境試験評価サテライト(IMETS)で、第8回水中ロボットフェスティバルが開催されました。

九州能開大からは、開発課題「海中作業用ロボットの開発」からチーム「KPC-AUV」の5名がAUV部門に出場しました。

AUV部門は、ロボット紹介動画と水槽競技で競い合います。水槽競技は、IMETSに設置された国内最大級の水槽(縦35m×横30m×水深11m)での、遠隔操作によるスラローム航行と、自律航行によるゲート通過や浮上エリアへの帰還ミッション等により構成されます。

AUV部門には全国から13チームがエントリーし、当日は9機のロボットが水中競技を行いました。

九州能開大のAUV「orca peaceful」は、Wi-Fiによる無線通信の不具合に若干苦戦したものの、予選4回とも順調な航行・潜水・帰還を行うことができ、1位成績で準決勝に進みました。準決勝では一度だけ帰還方位を見誤ったものの決勝に勝ち残り、他校のロボットが人間による遠隔操作で動く中、九州能開大はプログラムによる自律航行を達成することができました。

審査の結果、九州能開大は「優勝」を受賞することができ、同時にロボットの自律航行システムが高く評価され「開発技術賞」も受賞することができました。

チーム「KPC-AUV」は今後も開発を続け、11月に開催される「第8回沖縄海洋ロボットコンペティション」に挑戦します。

【大会結果】

優勝:KPC-AUV(九州能開大)

準優勝:RovStar(島根能開短大)

3位:アクア研(東京工業大学校)、ハムタローズ(大阪公立大学校)

水中無人機試験棟 内部

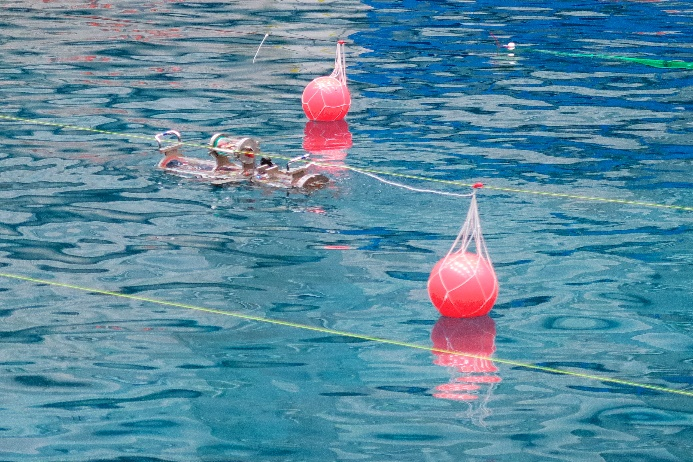

大型水槽に設置されたピンクのブイ

タブレットPCから水中ロボットを操作します

ブイをスラロームする水中ロボット

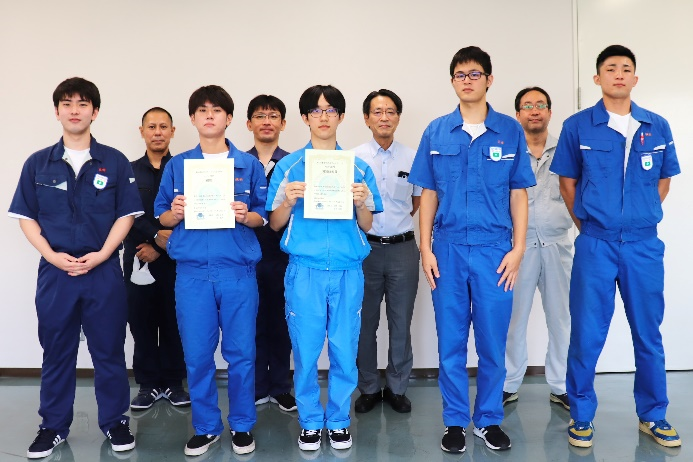

優勝&開発技術賞のダブル受賞です

多くの参加者が集いました

受賞報告会 KPC-AUVのメンバー

(2022年9月16日)

8月26日(金)、九州大学校にて九州夏ロボコン2022が3年ぶりに開催されました。

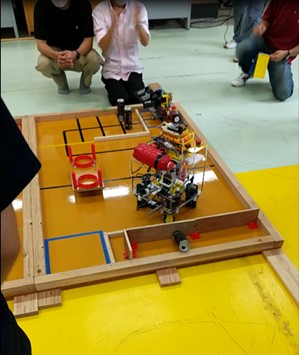

今年の競技は「運缶 ~ユンフォウ~」で、自動ロボ、手動ロボが連携して、フィールド上に置かれた空き缶をストックゾーンまで運ぶ競技です。まず自動ロボが空き缶を拾い、回転台に缶を乗せます。次に手動ロボが回転台の缶を拾い、ストックゾーンまで運びます。3分以内に4つの缶をストックゾーンまで運ぶと勝利となります。

九州地区の各大学校から9チームが出場し、ロボットによる白熱した戦いが繰り広げられました。優勝は九州大学校のチーム「歯医者さん」。九州能開大チームは残念ながら決勝トーナメントに進む事はできませんでしたが、参加チームによる投票の結果、技術賞をいただきました。

大会後はレセプションが催されました。他大学校の参加者との技術交流を通じて、今後のロボット開発で参考になる情報を多々得ることが出来ました。

次はいよいよNHKロボコンです。大会出場目指して、ロボット製作頑張って下さい。

【大会結果】

優勝:歯医者さん(九州大学校)

準優勝:鹿児島大学校ロボット研究会(鹿児島大学校)

技術賞:The Beetles(九州職業能力開発大学校)

アイデア賞:NiAS夢工房(長崎総合科学大学校)

デザイン賞:わっしょい(福岡工業大学校)

アイデア倒れ賞:熊大からくりサークル(熊本大学校)

開会式

レセプションの様子

ナイスシュート!!

![]() 学生たちの声

学生たちの声

ギリギリまで調整していたプログラムが動いて、得点を決めた時は感動しました。ロボット製作は楽しいので、NHK学生ロボコンに向けて頑張ります。(生産電子情報システム技術科 H.Mさん)

短い期間でのロボット製作で大変な思いもしましたが、実際にロボットが動作しているのを見て達成感を得ることが出来ました。今回の挑戦で学んだことを糧に、NHK学生ロボコンも頑張ります。(生産機械システム技術科 T.Yさん)

(2022年9月16日)

7月28日(木)に、ポリテクセンター広島にて、第17回若年者ものづくり競技大会旋盤職種が開催されました。九州能開大では、生産技術科1年生の竹川さんが出場し、敢闘賞を獲得しました。

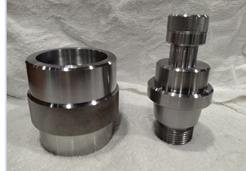

旋盤職種では22名が参加し、写真の2つの課題を3時間以内で図面の指示通りに製作します。外径・内径加工やテーパ加工(円すい状に加工)、ねじ切りや溝入れ、ローレット加工などあり、いかに手際よく加工できるかが練習の腕の見せ所です。

4月から練習をはじめ、金賞を目指し繰り返し課題に取り組んできました。大会当日も競技時間内に加工を終えることができました。

競技課題

大会前の操作確認の様子

競技の様子

提出後の組み立て確認の様子

![]() 大会出場した竹川さんから、若年者ものづくり競技会の感想を頂きました。

大会出場した竹川さんから、若年者ものづくり競技会の感想を頂きました。

私は若年者ものづくり競技大会を通して多くのことを学びました。難しい課題を練習していく中でうまくいかない事も多く、とても大変でしたが、先生方の支えもあり、大会本番では良い作業ができたと思います。

結果は敢闘賞で、金賞は取れなかったのですが、大会を通して自分を大きく成長させることができたと思います。

(2022年9月2日)

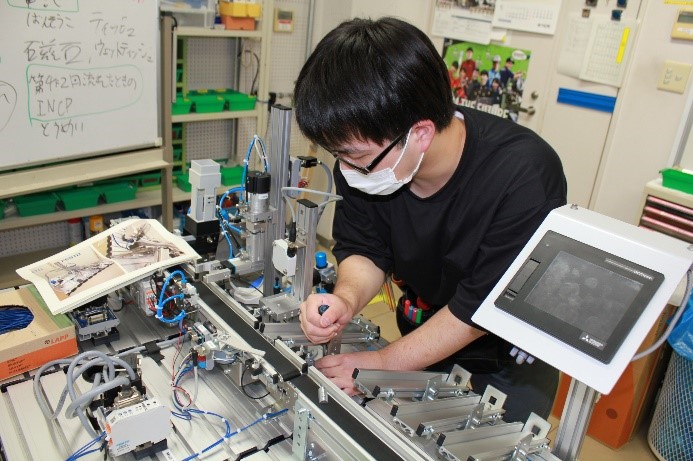

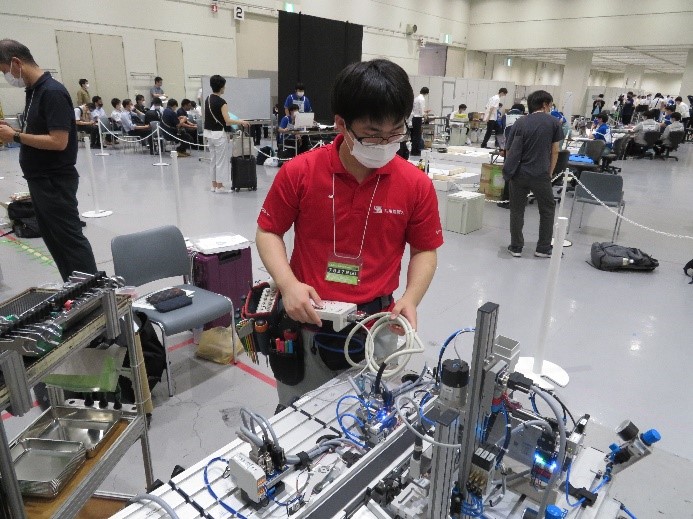

7月28日(木)に広島県立広島産業会館にて、第17回若年者ものづくり競技会メカトロニクス種目が開催されました。九州能開大では、電気エネルギー制御科2年生2名(片山 椋太さん、藤村 拓海さん)がチームとして出場し、大会の結果、敢闘賞を獲得しました。

メカトロニクス種目は、1チーム2名で競技が行われ、全26チームが参加する中で実施されました。競技課題は、支給された部品および図面をもとに、生産設備を構築し、仕様書通りに動作するプログラムを作成する第1課題と、第1課題で構築した生産設備を改善するための保全作業を行う第2課題に分かれて実施されました。競技時間内に生産設備を動作させるためには、選手個々の技術・技能もさることながら、2人のチームワーク力も要求される競技となっております。九州能開大チームは、日頃の練習の成果を発揮した結果、全26チーム中6位となる敢闘賞を獲得しました。

大会会場にて記念撮影

(左:片山さん、右:藤村さん)

選手紹介(左:藤村さん、右:片山さん)

大会前の事前確認の様子(藤村さん)

大会前の事前確認の様子(片山さん)

競技の様子(左:片山さん、右:藤村さん)

競技の様子(前:藤村さん、奥:片山さん)

※競技の写真は中央職業能力開発協会(JAVADA)若年者ものづくり競技大会ライブ配信から引用

![]() 大会出場した片山さん、藤村さんから、若年者ものづくり競技会の感想を頂きました。

大会出場した片山さん、藤村さんから、若年者ものづくり競技会の感想を頂きました。

片山:大会当日は、普段と違う環境に気持ちが高ぶってしまい、いつも通りの作業をできずにとても残念な結果になってしまいました。修了後は、自動車関連企業に技能五輪の選手候補として内定を頂いており、まだ選手として活躍できるチャンスがあることは幸運なことだと思うので、この悔しさをばねに精進していきたいと考えています。

藤村:今まで精一杯がんばってきましたが、デバック作業に時間がかかってしまい悔しい結果となってしまいました。今後は自動車関連企業に就職し技能五輪の選手候補として活動します。次こそは金賞をとれるように精進していきたいです。

(2022年9月2日)

建築科1年生は7月中旬に造形実習を実施しました。学生たちは4.5日間といった短期間で集中して、3つの課題に取り組みました。

①7cm角の立方体の作成

②紙コップアート

③折り紙建築

1年生の前期に基礎製図を勉強しており、後期に建築設計実習Ⅰ(木造住宅)を実施するため、2次元から3次元、3次元から2次元への変換プロセスをトレーニングするための課題として取り入れています。

① 立方体の制作

![]() 学生たちの声

学生たちの声

模型作りの基本となる立方体をつくりました。模型材料であるスチレンボードの紙1枚を残して切るのに苦戦しました。写真は、組立て前ののりつけ風景です。最終的にきれいな立方体がつくれて満足しています。

② 紙コップアート

![]() 学生たちの声

学生たちの声

約5000個の紙コップを1グループ8名程度で積み上げて、紙コップアートをつくりました。接着剤は使わず自重のみで積み上げるので、途中で何度も崩れましたが、どうにか完成させることができました。

③ 折り紙建築

![]() 学生たちの声

学生たちの声

1枚の紙に切れ線、山折り線、谷折り線を入れて、2次元の紙一枚から3次元の立体建築を折り上げました。作品は「都会の住宅地」をイメージして、建物の特徴をしっかりと表現できるようにつくりあげていきました。

担当先生から一言

イメージを形あるものにする難しさに苦戦する一方、柔軟な発想で熱心に楽しみながら作品をつくりあげていく学生の姿はとても印象的でした。