(2022年3月31日)

2月25日(金)、当校において、「ポリテックビジョン2022in北九州」を開催しました。

今回も、昨年度の開催と同様、新型コロナウイルス感染症防止の観点から、お客様を入れずに当校学生による研究成果の発表、作品等の展示を中心とした開催となりました。

また、環境、エネルギー問題を専門とする大学校教授及び、地域の行政機関から産学連携や国内外の環境問題に詳しい専門家をお招きして、「SDGs(持続可能な開発目標)とこれからの私たちの社会」と題して、特別講演を実施しました。講演は、YouTubeでライブ配信を行い、学生のみならず大学校内外で多数の方に聴講していただきました。

木造軸組み工法による建築物の展示

学生ロボコン対応ロボットのデモンストレーション

生産ロボットシステム構築実習装置

自立型トマト収穫ロボットの開発

船底点検ロボットの開発

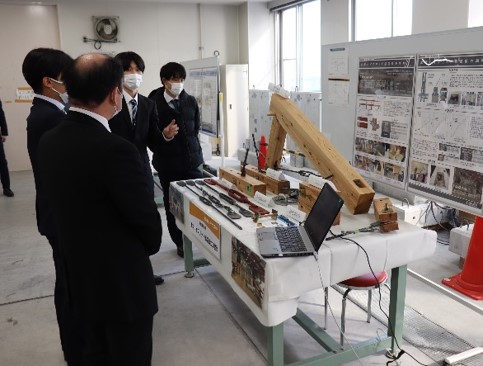

建築系の学生によるプレゼンテーション

木鋼ハイブリッド張弦梁の開発

特別講演の様子。お二人の専門家をお招きして対談形式でSDGsについて議論していただきました。コーディネーターは学生が務めます。

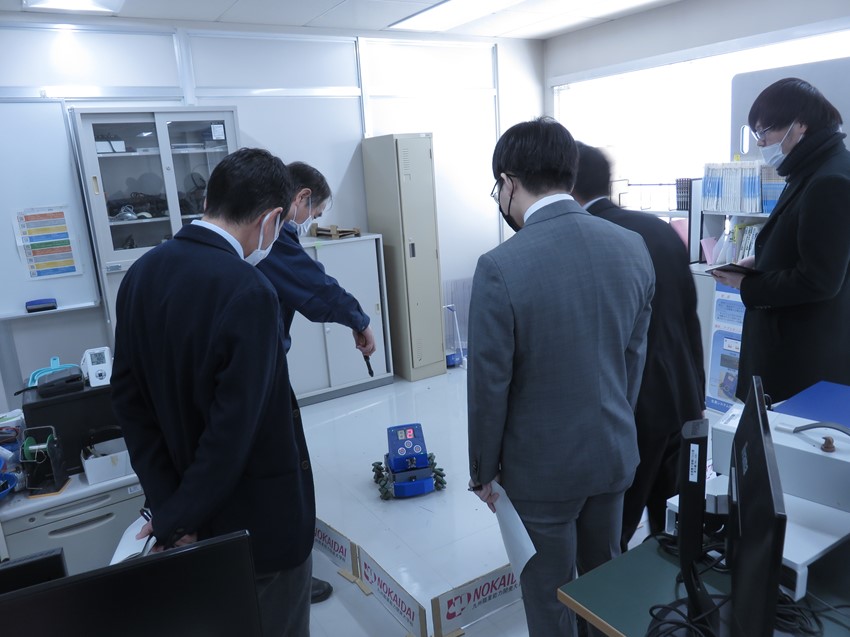

学生自身が制作物や研究成果を説明して、質問にも答えます。皆さん慣れない経験で緊張した様子ですが、わかりやすく伝えようと一生懸命頑張っていました。

(2022年3月31日)

3月10日(木)に、生産機械システム技術科1年生の標準課題Ⅱの動作審査会と発表会が開催されました。

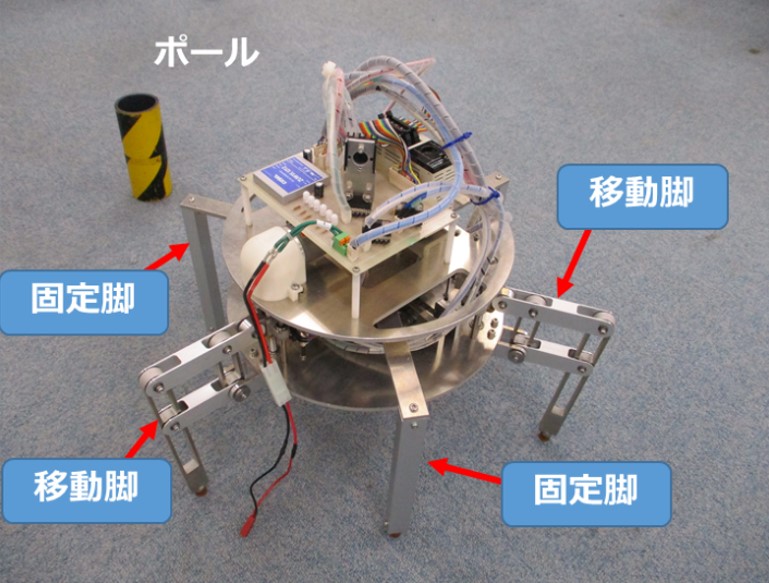

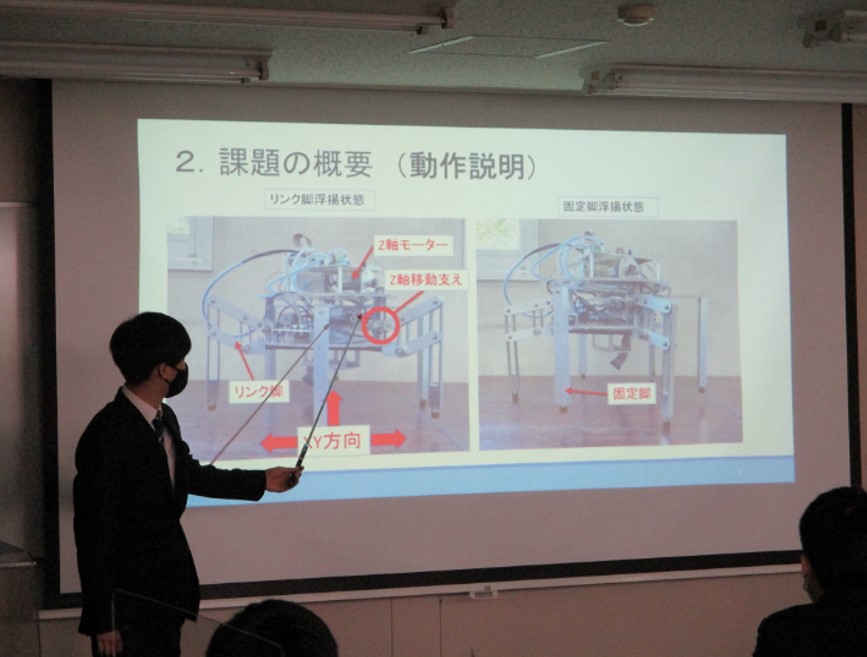

製作したロボットは、リンク機構を利用した3本の移動脚と固定脚を交互にXY方向にスライドさせ、縦・横・斜めの全方向に歩行できます。このロボットを1グループ6人、3ヶ月で製作します。これまで習得してきた設計、加工から制御までの知識、技術を活かすと共に、標準課題Ⅰでのグループワークの反省点を踏まえて課題に取り組みました。

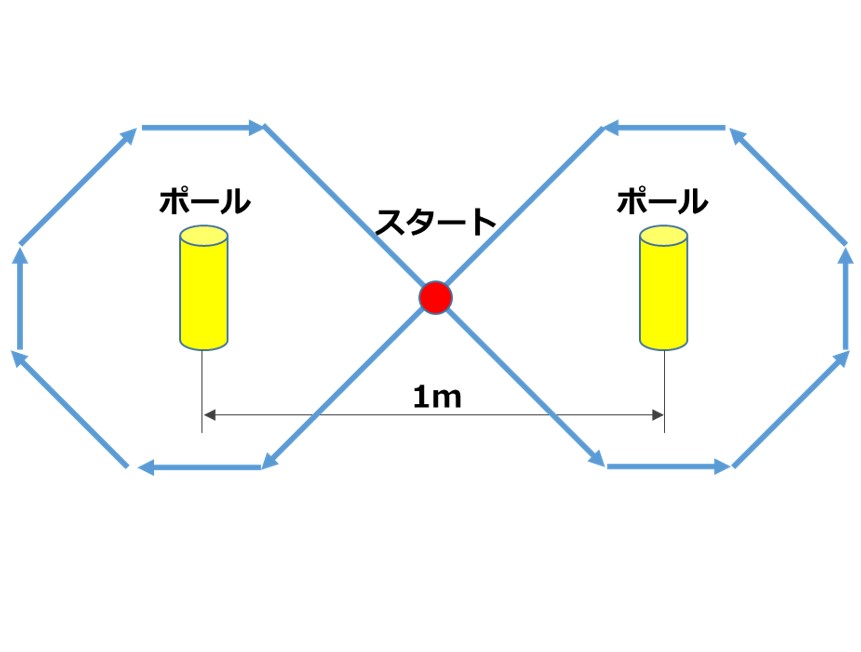

動作審査会は、2本のポールをロボットが8の字で歩き、制限時間30分以内もしくはバッテリー切れまでに何分動くか、何周できるかを競います。途中ポールに当たると減点となり、再スタートします。今年1番長く動いたロボットは22分間で、4周稼働できました。

発表会は、各グループ10分の発表と4分の質疑応答を行いました。グループでの事前準備や発表者の練習の成果もあり、プレゼンテーション資料、発表内容ともにわかりやすかったです。

4月からは1年かけて開発課題に取り組みますが、ぜひ今回の経験を活かしてもらいたいと思います。

全方向移動型ロボット

競技フィールド

(2022年3月31日)

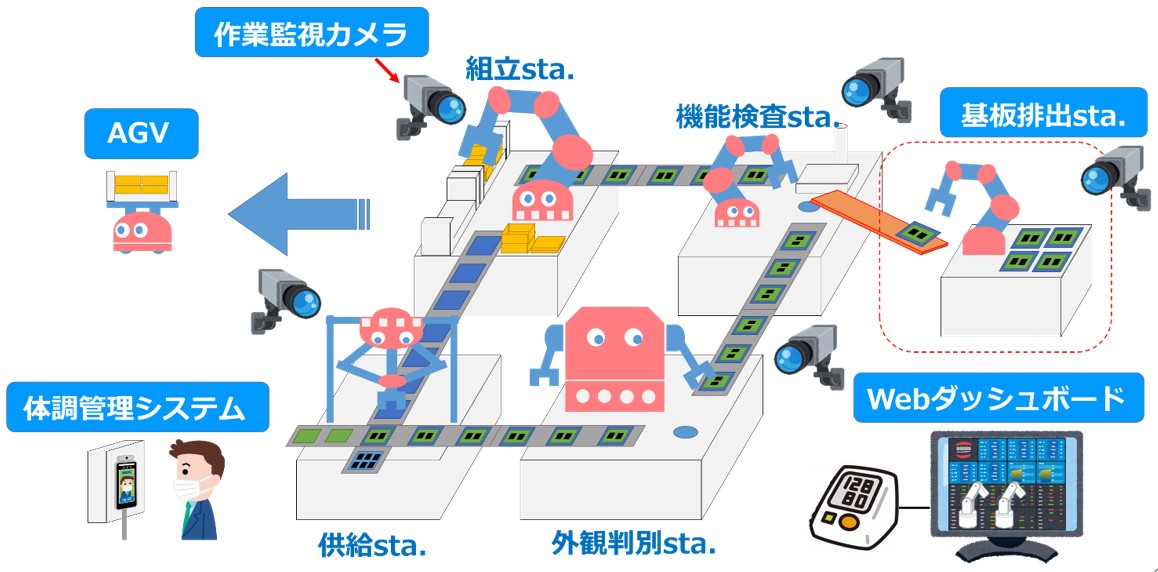

生産ロボットシステムコースは、機械・電気・電子情報の学生(各科5~6名)が集まり、産業用ロボットを使った自動化ラインの構築を学びます。標準課題Ⅱでは4台のロボットで基板の検査・組立をおこなう実習装置を使って、課題に取り組みます。実習装置は、(1)基板にICを挿入する「供給ステーション」、(2)ICが正しく基板に取り付けられているかを検査する「外観判別ステーション」、(3)基板から電圧、周波数が正しく出力されているかを検査する「機能検査ステーション」、(4)良品基板をケースに入れ、積み重ねてAGV(無人搬送車)へ搬出する「組立ステーション」の4つで構成されています。この4ステーションがうまく連動するように、必要な機器の製作や、ロボット及び各装置の制御プログラムを作成します。

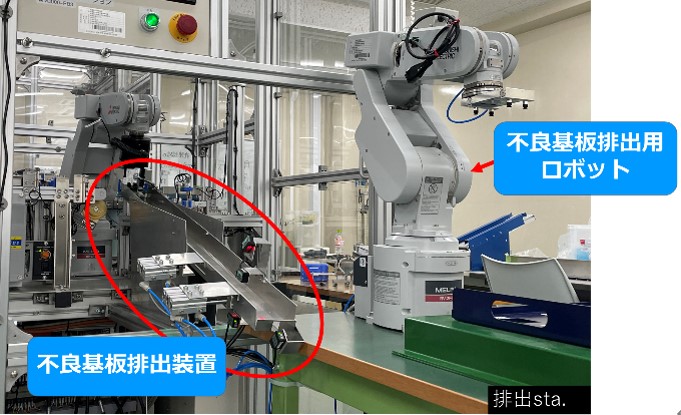

また今年度は、実習装置に新たな機能を追加しました。検査で不合格となった基板をロボットで排出する「基板排出ステーション」、入室者のマスクの有無や体温チェックをおこなう「体調管理システム」、温湿度やCO2濃度などの作業環境データや各ステーションの稼働状況を表示する「Webダッシュボード」などを製作しました。

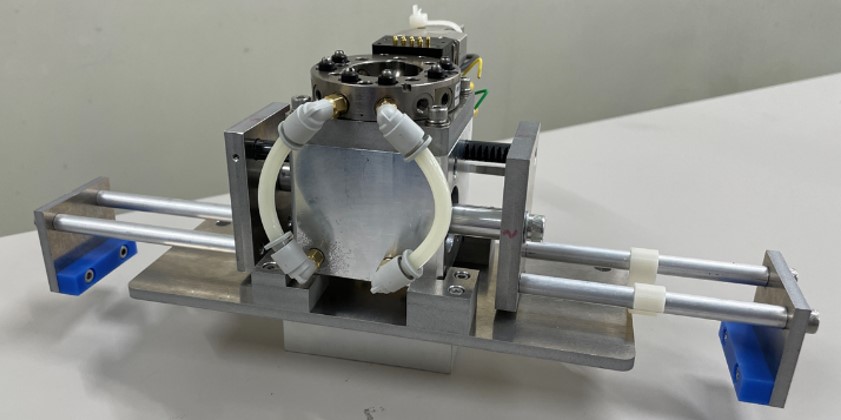

写真は今回製作した機器の一例です。3科で協力して、何とか期間内に製作することができました。

ロボット用ハンド

基板排出ステーション

体調管理システム

Webダッシュボード

(2022年3月16日)

3月10~11日(月)に、生産電子情報システム技術科3年生の標準課題Ⅱの最終発表会と展示会が開催されました。

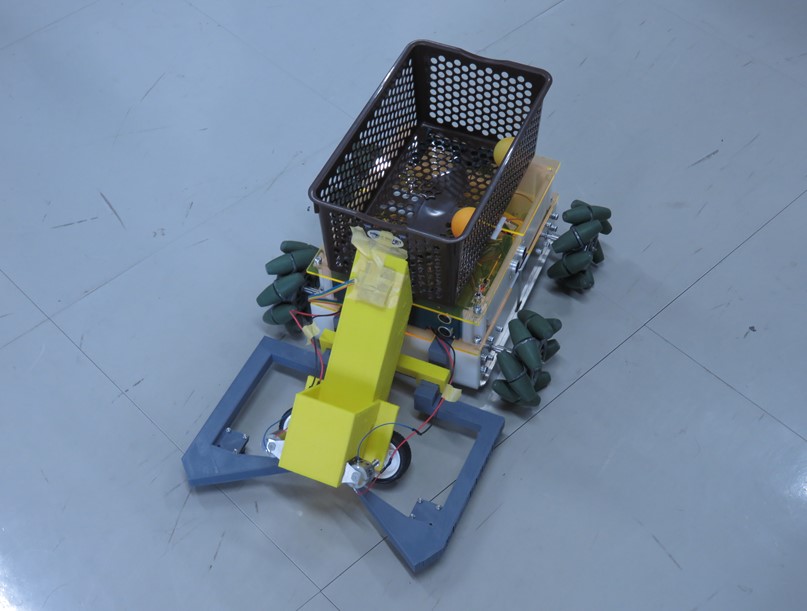

本発表・展示会は約2ヶ月間で開発を進めてきた全方向移動型ロボットに対し、各グループがその成果をアピールする場となっています。今回は、各グループ約10分の発表と7分の質疑応答を行い、その後、各グループが製作したロボットの展示・説明及び開発したロボットの評価を行いました。

これまで習得してきた知識、技術、経験を活かすと共に、筐体や電子回路基板、無線通信プログラム、画像処理プログラムの設計・製作を行いました。各グループは自分たちが考えたユニークなロボットについての動作や特徴をアピールすることができたのではないでしょうか。

4月からは、4年生となり新たに開発課題に取り組むこととなりますが、ぜひ今回の経験を活かしてもらいたいと思います。