(2019年11月21日)

11月7日(木)一般社団法人福岡県建築士事務所協会主催の、学生建築設計競技の表彰式が久留米シティプラザにて開催されました。今回は専門学校生の部82作品の応募があり、当校建築科2年生9名がエントリーし4名が入選することができました。

今回の課題は「郷土の偉人を顕彰する建築」というテーマで、わかりやすく説明すると記念館や博物館、美術館や資料館などが対象となります。4名の学生は、それぞれ「松本零士氏」、「米倉斉加年氏」、「水戸岡鋭治氏」、「岩松助左衛門氏」の建物を設計し評価を受けました。

入賞作品紹介

優秀賞

コンセプト

はやぶさ2の「小惑星りゅうぐう」への着陸成功や、世界的人口爆発による人類化成移住、人類初の月旅行など様々なワクワクするニュースが飛び交っている。このようなニュースを見るたび、自分は宇宙には夢やロマンが詰まっているなと思う。

北九州モノレールには「銀河鉄道999」がデザインされた列車がある。その作者である「松本零士氏」を偉人に選定し、「銀河鉄道999」や「宇宙戦艦ヤマト」の世代である人には、子どもの頃のなつかしさとロマンを、松本零士氏の作品を知らない世代には、宇宙のワクワク感やSFブームの火付け役となった作品の世界観、これらを体験できる記念館を提案する。

建物は、1階1階ねじることで、ファサードから見ると黒い面が徐々に小さくなって「銀河鉄道999が空へ飛んで行く様子を表現した。周りを囲んでいるスロープは黒色の線路、薄い青色を列車と一緒に飛ぶ彗星に見立てた。また、2本あることで生物の身体の中の宇宙規模で可能性を秘めているDNAのように見える。

来館者に「また来たい」、いや、「ここからでたくない」と思わせるほどのロマンを感じさせることで松本零士氏の「片道だけでもいいから俺を宇宙へ連れて行ってくれ」という、宇宙への強い憧れと共に顕彰したい。

OMOI 思いの交流。普通に生きる。 米倉斉加年記念館[作品PDF]

優秀賞

コンセプト

郷土の偉人を顕彰する課題にあたって、1934年福岡県福岡市中央区赤坂に生まれた米倉斉加年氏の記念館を提案します。

彼は、大学校まで同地で暮らし、学生演劇を経て東京に上京し、演劇人として活躍するとともに絵本作家として国際的賞をじゅしょうするなど様々な分野で活躍した。彼が生涯を通じて模索したのは「普通に生きる」ということで、役者スタイルとしてもライフスタイルとしても”普通に生きる”→”まともに生きる”とういことを語っていた。

2019年の現状において世界や社会は、戦争や紛争、格差や差別など様々な問題に直面していて”普通に生きる・生きられる”という大切さや困難さが常に問われている状況です。そうした中で戦中戦後の80年を生きた、普通の人としての彼の体験や思いは、今とこれからを生きる人々に共感・共振するものと考えます。そこで、わたしは「米倉斉加年記念館」を来館者の思いの交流の場として提供したい。

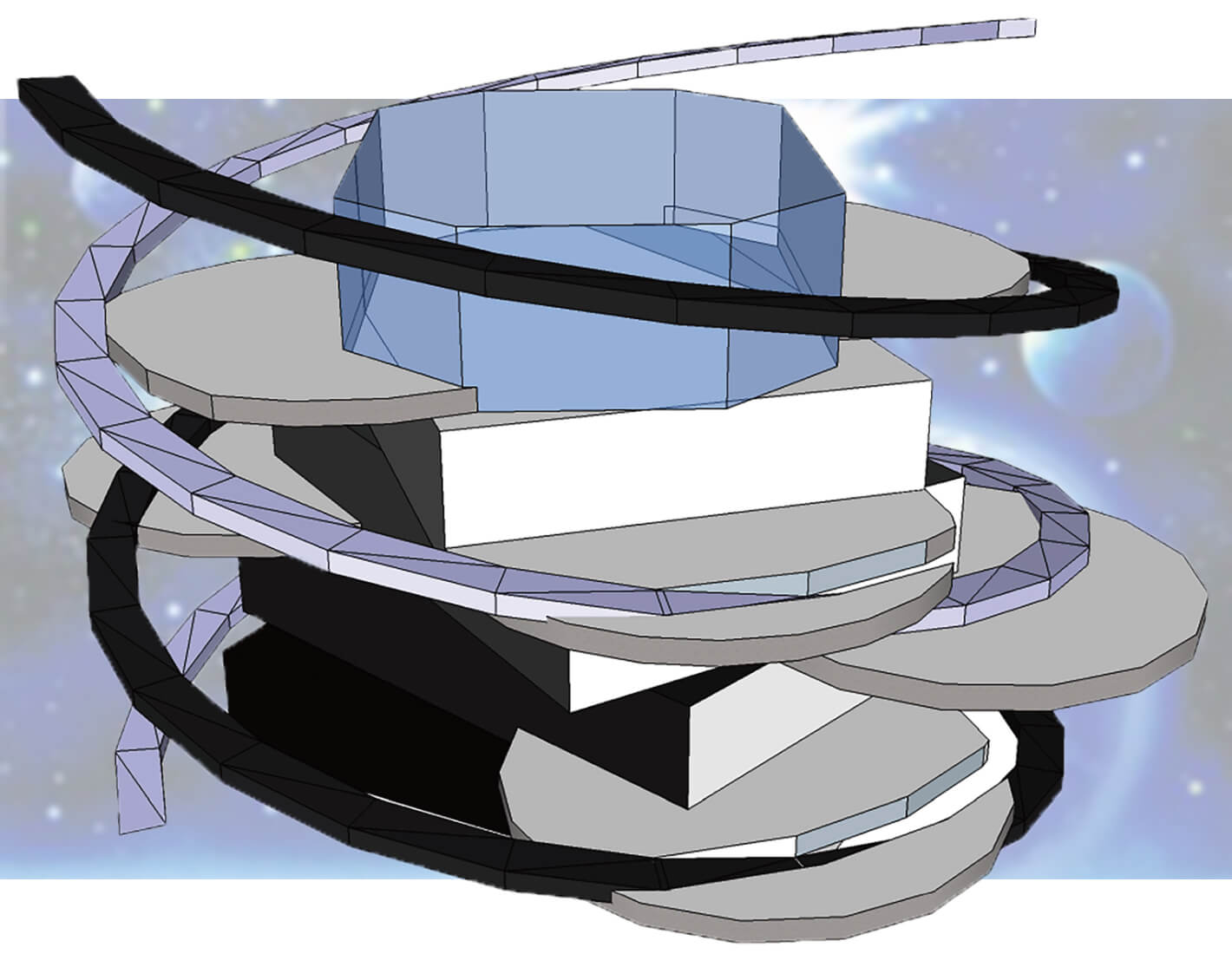

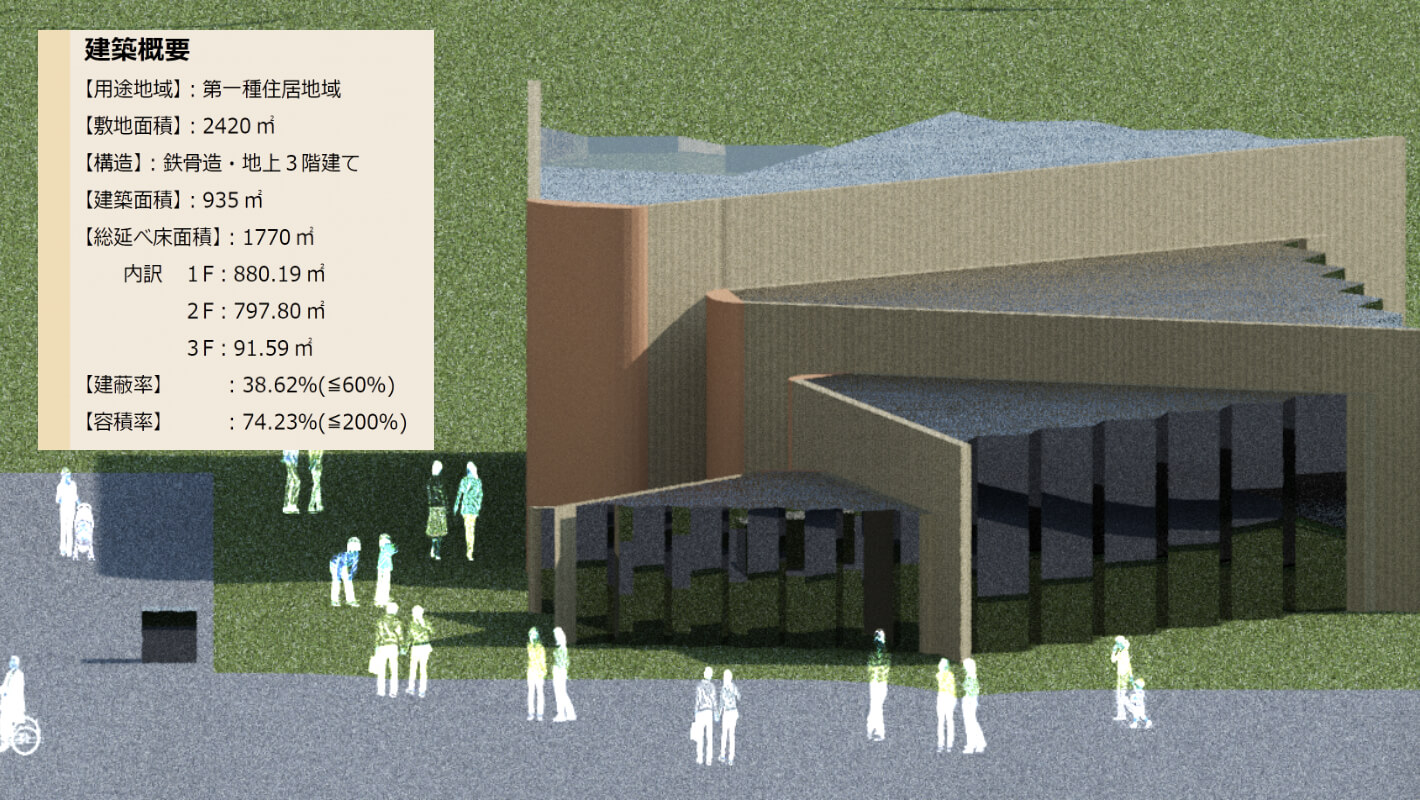

佳作

コンセプト

国鉄分割民営化によって、国鉄をJRとして民営化したときに九州にはJR九州が誕生しました。当時のJR九州には、JR東日本やJR西日本のように資金に恵まれていなかったこともあり、他社と違う路線で勝負しようとしました。

そこで、白羽の矢が立ったのがインダストリアルデザイナーの水戸岡鋭治さんです。最初の福岡県の海の中道ホテルをつなぐ電車のアクアエクスプレスの設計から始まり、現在の全国の観光列車の先駆けへと進めた方です。

インダストリアルデザイナーとは、日本語で工業デザイナーと言います。僕たちの周辺環境で作られた良いものと思ったものには、工業デザイナーが携わっているか、その思想を引き継いでいるものが多いです。そんな、インダストリアルデザイナーである水戸岡鋭治さんの作品を見て廻る美術館を計画しました。

奨励賞

コンセプト

・偉人:岩松助左衛門

1804年生まれの小倉北区出身。1860年小倉近辺の会場では浅瀬などが多く、特に白州と呼ばれる浅瀬での事故は絶えなかった。そこで自らの財産を投資し生涯を捧げ灯台づくりに尽力した。1873年(明治6年)に完成した白州灯台は、二代目となった今でも安全の光を灯している。

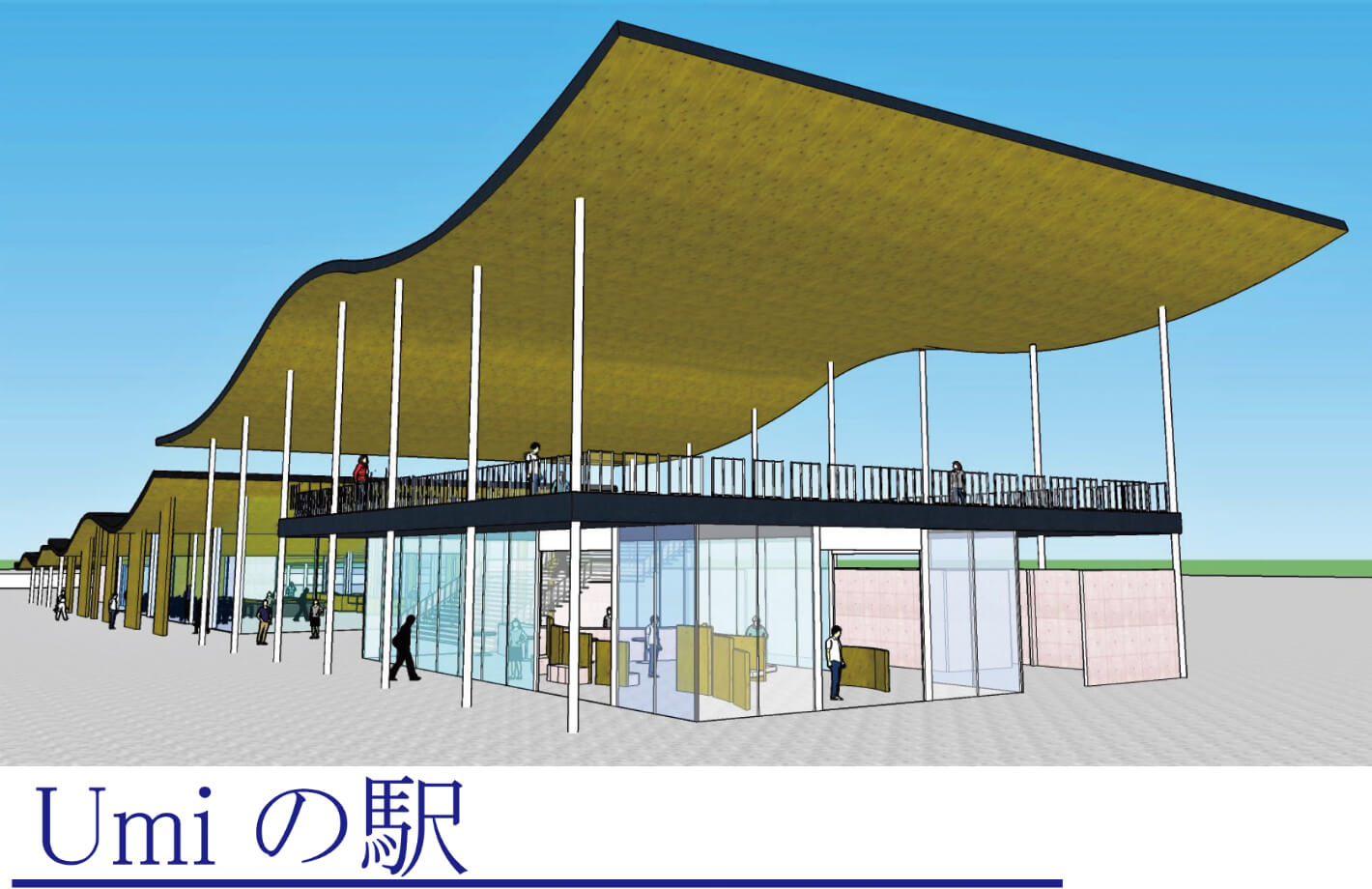

・選定立地:藍島(木村港付近)

「偉人を顕彰するためには記念館またはそれに類するものを建てればよい。だが、より幅広く人に知ってもらうには不十分であると思った。そこで、実際、灯台に訪れ、島を巡るとういクルージングを組むことで、より多くの人に知ってもらえるのではないかと考えた。計画敷地にした藍島は小倉港から船で35分。ここでは海の恩恵を受け、釣りのメッカとも言われるほど魚が豊富。またきれいな海岸もあり、新鮮な海鮮料理を楽しみながら島を堪能する。その中で展示物などにより灯台があることに気づく。そこでクルージングで灯台も巡る”うみ”を超えて異なる世界・新たな出会いをし、今度は、また海を越え世界に戻る。帰りの時には、そこでの思い出を持ち、また来たいと思わせ、つながりを”うむ”。

11月8日、久留米市で行われた表彰式において入賞した4名の学生。

校長、副校長への報告学生と指導員先生

(2019年11月19日)

11月9(土)、10(日)の2日間にわたり、第33回学園祭(ポリテクフェスティバル)が開催されました。学生による13の模擬店、お笑い芸人、ローカルアイドルなどのステージが学園祭を盛り上げていました。地域のみなさまにも多数ご来場いただきました。有難うございます。

肉巻きおにぎり、ステーキ串、海鮮やきそば、和菓子と抹茶、鳥の炭火焼など13のメニューが並びました。

舞台では、早食い競争、学生バンド、芸人さんのステージなどがあり、会場を盛り上げていました。

(2019年11月18日)

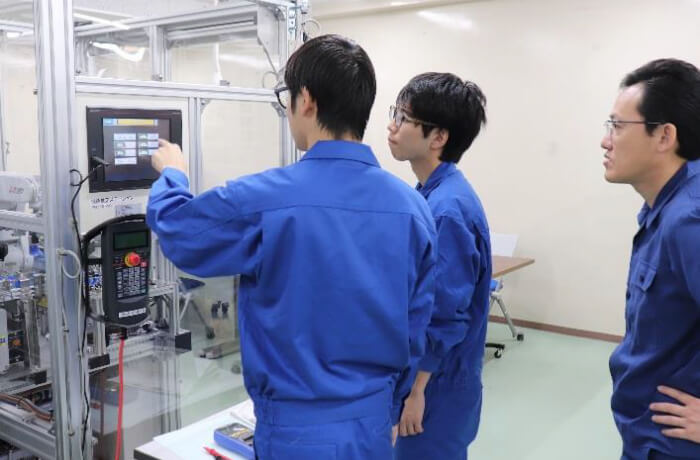

標準課題は、応用課程1年生がグループごとに取り組む実習で、技術を習得しながら、主体的に考え動くこと、チームワークを経験すること、そして自分の考えをまとめ伝えることを主に学びます。そのため、与えられたテーマに沿い製作内容の検討、スケジュール調整、予算の管理などを学生が主体的に進め、中間時および終了時に発表の場が設けられています。この日は、生産電子情報システム技術科の9グループの中間発表がありました。

中間発表会(グループ発表の様子)

質疑応答の様子

生産電子情報システム技術科の標準課題テーマ

1.組込みシステム構築課題「遠隔監視システム構築」

2.ロボット機器製作課題実習「双腕ロボットによる電子回路基板検査システムの製作」

(2019年11月15日)

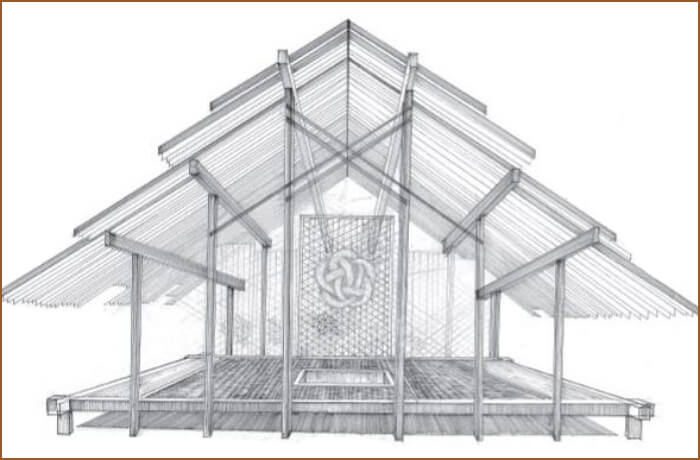

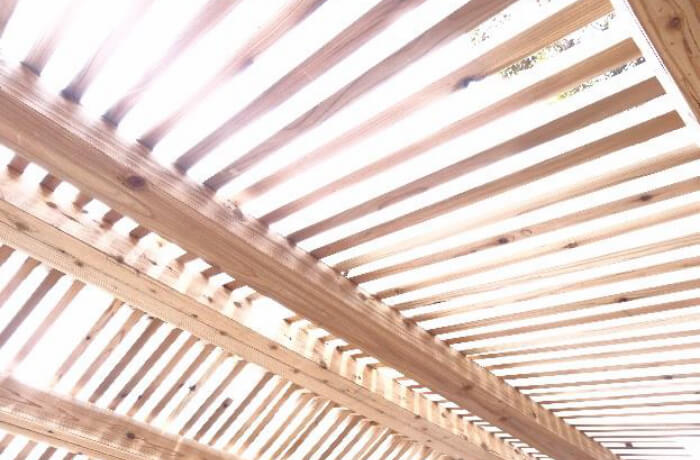

建築科2年生が総合制作実習で取り組んでいた茶室が完成しました。コンセプトから始まり、デザイン、木材の加工、そして施工までを主体的に行いました。そして、11月の当校学園祭会場に設置し、茶席を設けることができました。

「学園祭の会場で組み立てられた茶室」

奥に木組みの格子の壁を作りました。

茶道具を並べ、お茶席を設けました。

垂木の配置は、日本固有の音階であるヨナ抜き音階を参考にしています。

茶室のパース。高貴な印象を表現するために、

不必要な要素を差し引いています。

木漏れ日のように、

垂木の隙間から光が差すように設計しました。

11月の学園祭で茶席を設けました。来客にお茶を点てることで、茶室の使い方を理解します。

(2019年11月13日)

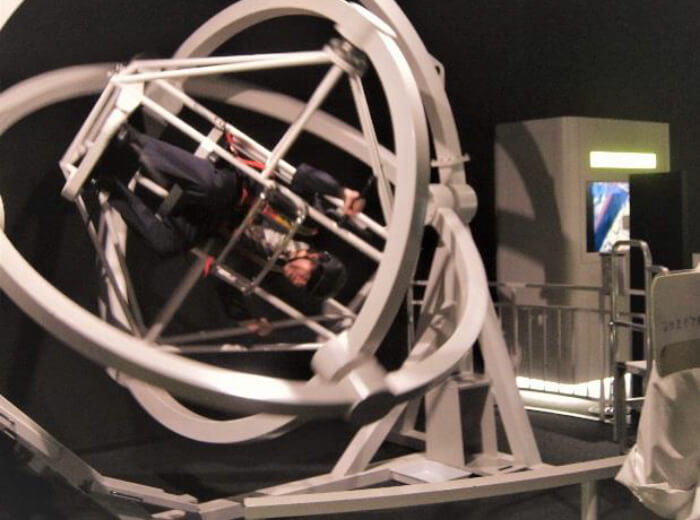

11月1日(金)、電子情報技術科1年、2年と先生合わせ60名ほどが、福岡市にある「クリーンパーク・臨海」と「福岡市科学館」へ見学に行きました。身近なゴミ問題やゴミ処理の技術から、宇宙に関する先端科学技術など幅広く学ぶ機会となりました。

クリーンパーク臨海 電子情報技術科1年生

クリーンパーク・臨海 電子情報技術科2年生

クリーンパーク・臨海ゴミ焼却について

福岡市科学館無重力体験

(2019年11月12日)

昨年よりスタートした生産ロボットシステムコース。10月から第2期生の授業が始まりました。このコースでは、生産現場に直結した産業用ロボットを活用する知識、技術の習得を目的としています。

4台の産業用ロボットを活用して、生産ラインの構築、運用、保守そして改善を学びます。

*4台の産業用ロボットと各科の取り組み

役割の異なる産業用ロボットを4台活用して自動生産ラインの構築を行い、生産技術・管理部門におけるエンジニアおよびシステムインテグレータとして必要な知識、技術を学びます。前期の授業では、生産機械システム技術科、生産電気システム技術科、生産電子情報システム技術科の1年生が3台のロボットを一台ずつ担当します。

1.供給ステーション(スタート)ファナック製 M-1iA0.5AL

電子回路基板にICチップを差しこみ、RFタグに情報を記録します。

その後、電子回路基板を外観判別ステーションへ送ります。

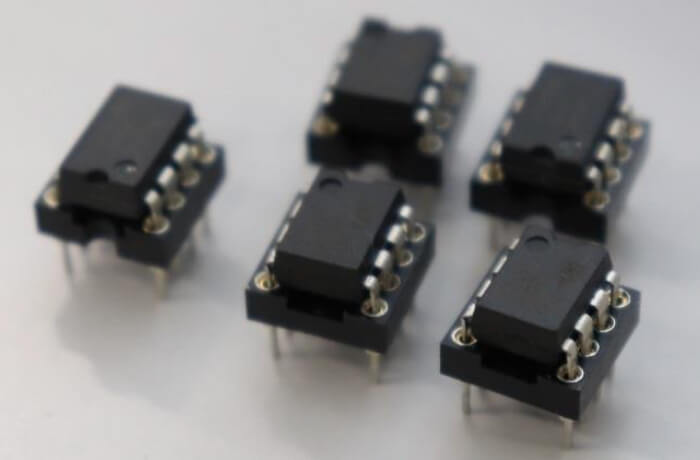

製品化される電子回路基板

差し込まれるICチップ

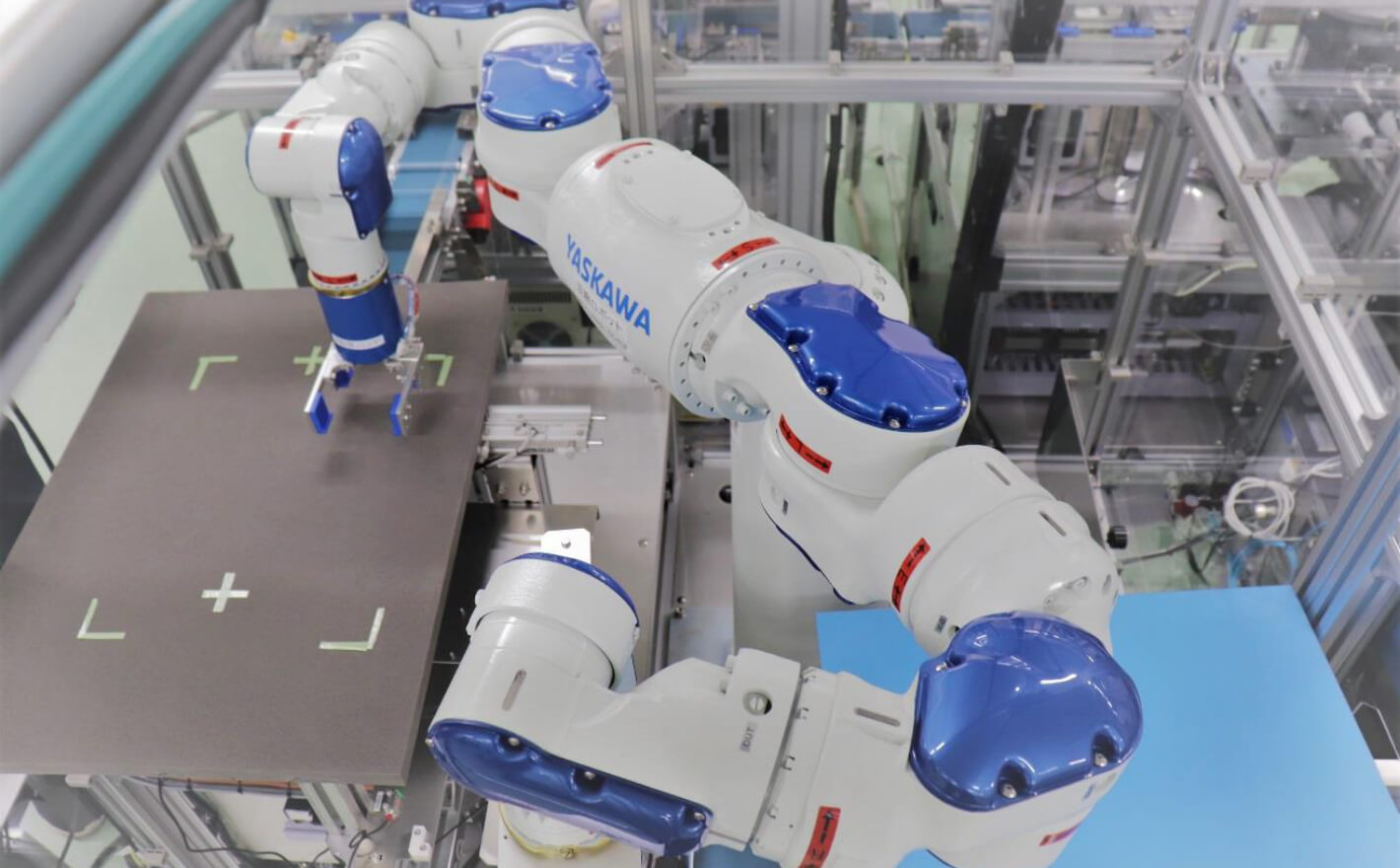

2.外観判別ステーション(生産電子情報システム技術科担当) 安川電機製 MOTOMAN-SDA5F

供給ステーションから送られてきた電子回路基板をカメラを使用して外観(ICチップの取付状態など)を検査し、良・不良品の判別を行い、RFタグに情報を記録します。その後、機能検査ステーションへ送ります。

生産電子情報システム技術科(6名)の取り組み

1.画像処理による外観検査などを行います。

基本的なロボットの操作・教示方法などを

学んでいます。

稼動監視システムなど複数のシステムの

構築をしています。

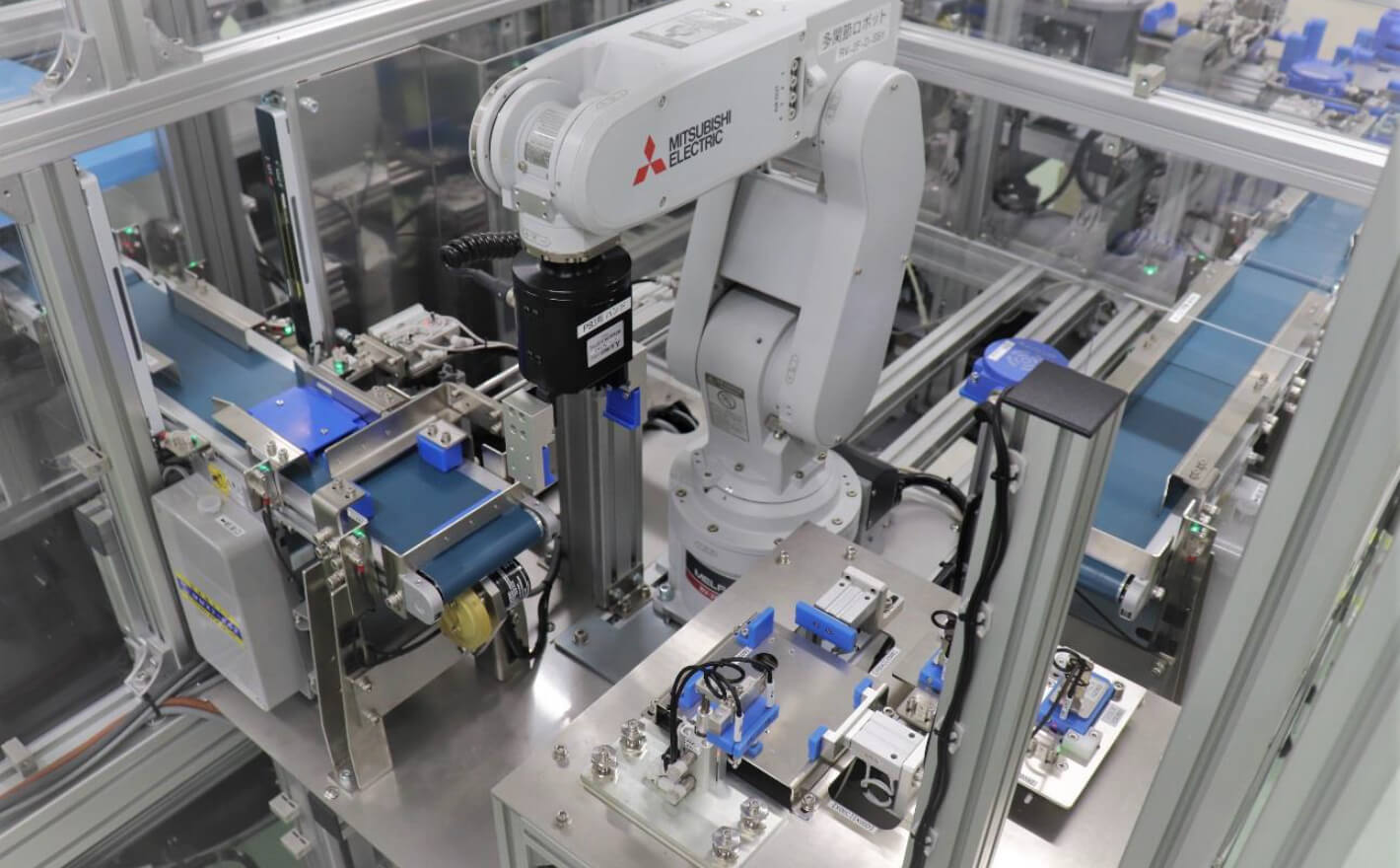

3.機能検査ステーション(生産電気システム技術科担当) 三菱電機製 RV-2F-D-SBY

外観判別ステーションから送られたきた電子回路基板の良品のみ、電圧、パルス(矩形波)などを測定して、機能面の良、不良を判別し、RFタグに記録します。その後、組立・仕分けステーションへ送ります。

生産電気システム技術科(5名)の取り組み

ロボットの操作・教示方法、ロボットプログラムの作成、PLC,GOTプログラミング、PLCネットワークプログラムなどを行います。

基本的なロボットの操作・教示方法などを

学んでいます。

ロボットプログラムなど作成しています。

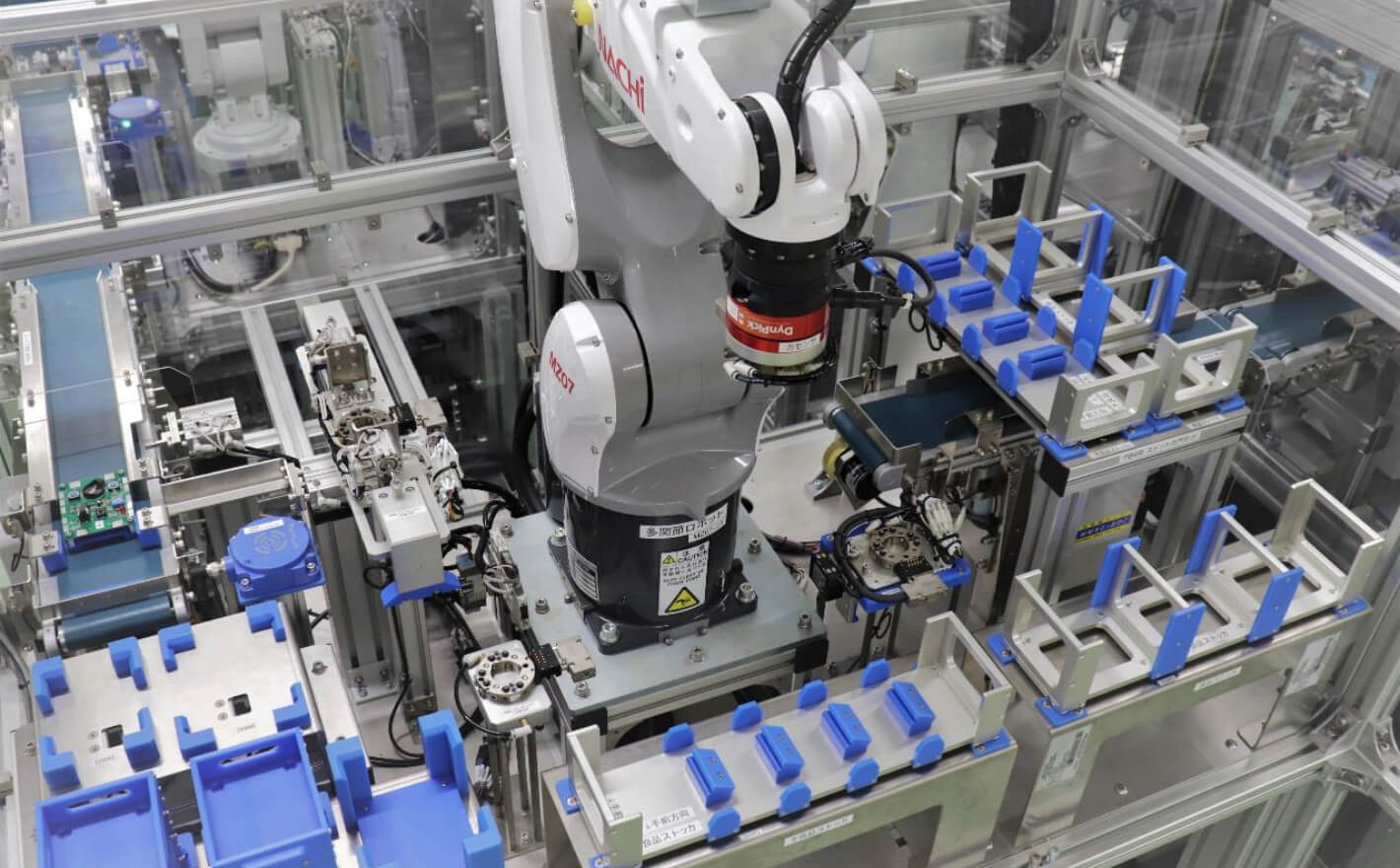

4.組立・仕分けステーション(生産機械システム技術科担当) 不二越製 MZ07-01

機能検査ステーションから送られてきた電子回路基板の良品にボタン電池を組み込み、それをケースおよびストッカーに入れ、自動搬送車に載せます。

生産機械システム技術科(5名)の取り組み

ボタン電池組立て装置の製作、ハンドツール、ジグなどの製作、ロボットの操作・教示作業、PLC,GOTプログラミングなどを行います。

ボタン電池組立て装置の図面から、

機械加工用の作業手順書を作成しています。

作成した加工作業手順書により、半自動旋盤を用いて

装置の部品を加工しています。

(2019年11月8日)

今年の技能五輪全国大会は愛知県で開催されます。当校より、メカトロニクス職種に電気エネルギー制御科2年の二人が参加します。この二人は、8月に行われた「若年者ものづくり競技大会」で銀賞を収め、その成績により出場資格を得ることができました。メカトロニクス職種には、全国から44チーム(企業41チーム、学校3チーム)が参加します。上位入賞を目指し、二人の学生は先生とともに、毎日、練習に励んでいます。

*10月28日北九州市長表敬訪問

北橋健治市長と北九州市選手団(左から2,3番目)

J:COM TVの取材を受け、

大会への抱負を語っています。

*10月30日福岡県庁壮行会

小川洋県知事と福岡県選手団

電気エネルギー制御科2年(後列真中2人)

県庁での壮行会後、学校に戻り練習に取り掛かっています。

(2019年11月7日)

10月20日(日)、第7回水中ロボットフェスティバル2019が北九州市にある浅生スポーツセンターで開催されAUV部門6チーム、ジュニア部門14チームが参加しました。当校はAUV部門に出場し、予選を1位で通過、本選で2位の成績を収めました。

AUV(autonomousunderwater vehicle)とは、自律潜航型水中ロボットのことです。

学生によるプレゼンテーション。これも加点対象です。

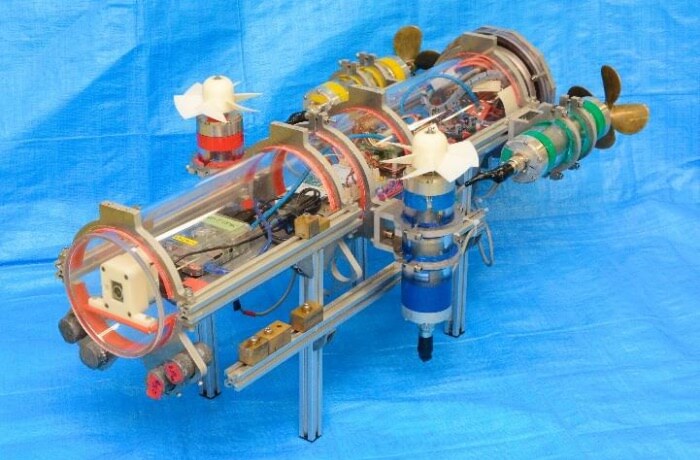

出場した水中ロボット「orca reiwa」。

カメラで水中を撮影し、

電子コンパスの情報とともに自動潜航します。

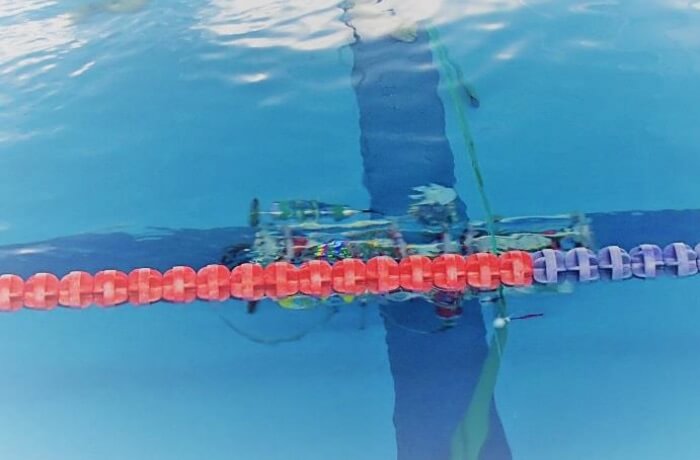

青いラインを認識して進みます

表彰式

ロボットを開発してるメンバー。機械系、電気系、電子情報系の3科の学生がそれぞれの専門分野を活かし、共同で開発に当たっています。

校長、副校長への報告

(2019年11月5日)

当校では10月初旬の2週間、希望する科においてインターンシップを実施しています。これは、授業の一環です。この日は、専門課程の生産技術科25名の学生が、福岡県内24社、岐阜県1社で体験した企業内実習の内容について報告していました。

発表の様子。生産技術科全体(1年、2年)の前で、パワーポイントを使用して発表します。「企業概要」「実習内容」「学んだこと」などを限られた時間のなかで伝えなければなりません。当校では、このような発表の場を多く設定しており、「考える」「まとめる」「伝える」ことを身に付ける機会となっています。

質疑応答の様子。特に「コミュニケーションについて」の質問が多くなされていました。それに対して「コミュニケーションを多くすることにより、信頼関係ができ、仕事がスムーズに運ぶようになる」などと経験を伝えていました。

インターンシップに参加した学生の感想

1.製品の一つひとつがとても高価だっため、大学校では体験できないプレッシャーを体験できた。

2.今後の製造業に必要なこと(IoT,AI,ロボット)を知ることができ、今後の学校生活の中でそれらを身にけ、就職の際に役立てたいと思う。

3.企業の現場を見て、学校と同じ工作機器やシーケンスのリレー図など学校で習ったことが、どのように企業の現場で使われているか知ることができた。

4.このインターシップで、自分が何が好きで、どんな仕事に就きたいか、実際企業を見ながら考えることができた。

5.AUTOCADを使って部品や完成図を作るとき、製図記号を使わないといけなかったが、覚えていなかったので苦労した。

6.製造現場での雰囲気、立ち仕事の辛さ、仕事に対する姿勢や考え方などを学んで、自分が加工現場に就職したときのことを考えさせられた。

7.即戦力になる基礎知識の習得の必要性を感じた。とても良い企業と感じたので(この企業に)就職を考えている。入社後、加工に関する知識が必要になる。図面と材料があれば、何でも作れることが理想と思うので、勉学に励みたい。

(2019年11月4日)

生産電気システム技術では、産業用ロボットの操作及びプログラミングの授業を行っています。

生産電気エネルギー科5名の学生が、ロボットの操作およびプログラミングを学んでいます。

2台のロボットによる連携

3台のロボットによる連携

(2019年11月3日)

7月のテーマ発表会から3ヶ月あまり経過し、4つのテーマは完成に向け、それぞれ取り組みが進められています。

テーマ1.伝統工法を用いた階段のある小規模建築物の施工と施工管理

今年は、屋内に2階建ての木造建築物の施工をします。工法は伝統工法とし、子供が遊べる木育スペースを想定し、階高を抑えたものとします。初めて製作する回り階段の施工は、模型を作成し施工方法の確認を行います。

模型を作成し、先生とともに施工方法などを検討しています

階段模型の組立て

完成した階段模型(1/2スケール)

部材はすでに加工済みです。

コンクリートで作成した石場(基礎)の配置。

この上に階段と木製滑り台を設置します。

テーマ2.「RC造建築物の改修」

現在、耐震補強に取り組んでいます。鉄筋の加工・組立て、型枠の加工・組立ての一つひとつを先生の確認のもと進めています。

作成した型枠

型枠の施工

型枠の施工

完成した型枠、内側に鉄筋が入っています。

型枠の施工が終わりました。

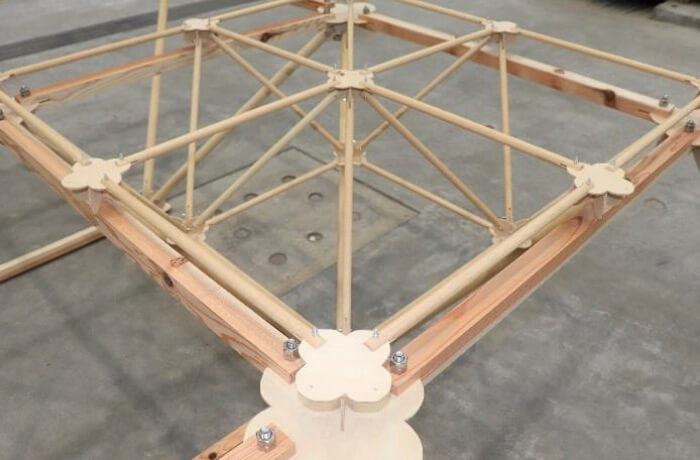

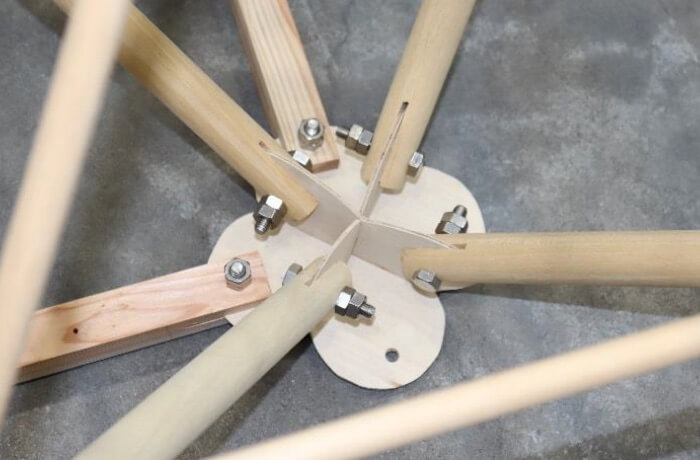

テーマ3.「システムトラスの設計と施工」

現在、システムトラスの接合部を製作し、その強度実験を行なっています。合わせて、構造設計とこの実験の結果を踏まえて、接合部の検討を行なっています。

作成したシステムトラスの模型

接合部

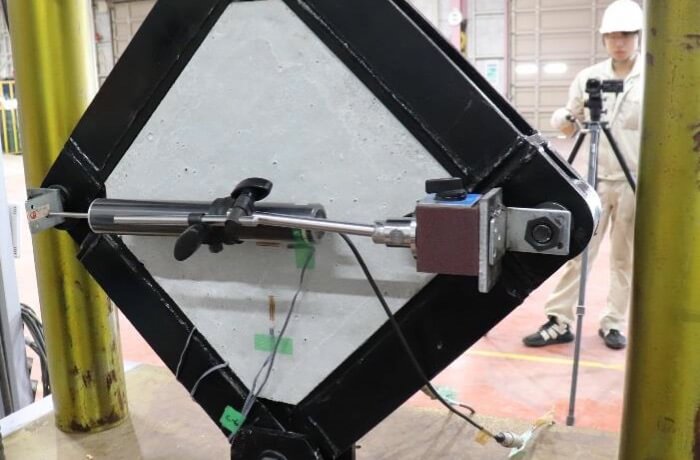

試験機により耐久実験を行い、そのデータを収集しています。

テーマ4.「タイル外壁の調査診断と補修方法の検討」

施工方法の異なるタイル外壁の試験体を作成し実験します。圧縮の力をかけて、実際の地震時と同じ状況を想定し、施工方法の違いによるタイル外壁の耐震性を調べています。

施工方法の異なるタイル外壁の試験体。

試験機により徐々に圧力を加え、

経過を記録します。

試験機に設置されたタイル外壁(裏側)。

試験後の亀裂の状況を記録しています。

打診してタイルの剥がれ具合を調べています。

試験データの確認中。

(2019年11月1日)

当校では10月初旬の2週間、希望する科において、インターンシップを授業の一環として実施しています。この日は、建築施工システム技術科22名の学生が、北九州市16社、福岡市1社、鹿児島市1社で体験した企業実習の内容について報告していました。

発表の様子。「企業について」「体験内容」「実習で得られたもの」などを限られた時間の中で報告しています。当校においては、このような発表の場が多く設定されており、「まとめる」「考える」「伝える」ことを身に付ける機会となっています。

質疑応答の様子。質問に対して、慎重に言葉を選びならが説明していました。

学生の感想

1.企業実習を通して、これから学ぶべき点を見出すことができた。

2.学校では味わうことのできない緊張した空気を体験することができた。

3.学生のうちにもっと知識を増やして、正しく図面を読み取る力を身につけるべきだと感じた。

4.施工管理の仕事は、人との関わりが多いということを実感した。現場監督を目指すならコミュニケーション能力はとても大事だと思った。

5.学校の木質構造実習との関連性を見出すことができ、新たな知識習得へと繋がった。

6.施工では一つひとつの現場に職人さんがいるので、互いの信頼関係が必要だと思った。

7.社員の方の様子を見て、社会人マナーや責任を守るために意識していること、取り組んでいることを学ぶことができた。大きな声を出すこと、メモを取ることなど、今後意識して取り組み、習慣化していきたい。